8月6日是日本廣島遭受原子彈轟炸80周年紀念日,廣島市長松井一實在發表和平宣言時顯得憂心忡忡。他表示,「為保衛國家而擁有核武也是不得已的選擇」的想法在各國領導人戰略理論中增強,大幅動搖了迄今為止以和平為目標所建構的框架。日本首相石破茂則重申,作為世界上唯一在戰爭中遭受核攻擊的國家,日本將堅守「無核三原則」(不製造、不擁有、不引進核武器)。

不過,《路透社》20日的報導中援引日本參議員松川瑠衣的說法,她表示,今年3月參加日英高層會議時,感受到英國思維正在發生巨大變化。隨著美國總統川普公開譴責歐洲盟友並對俄傾斜,歐洲已經「覺醒」,意識到不能再過度依賴美國,必須承擔更多自身安全責任。松川瑠衣認為,日本也應如此,不可理所當然地依賴美國,甚至可能需要思考部署大規模殺傷性武器的可能性。她稱,日本「必須時刻考慮B計畫」,或許先獨立,然後再發展核武器。

全站首選:黃國昌掃街被嗆「超速仔」苦苓:在等國民黨熱呼呼的法務部長聘書

雖然日本國內對自主研發核武器的支持度仍不高,但採訪十幾位日本立法者、政府官員及前高階軍事人物後,報導指出,日本正愈來愈傾向放寬1967年制定的「無核三原則」,民調也顯示,日本民眾對核武立場的看法正在改變。今年3月的調查中,41%受訪者支持修改「無核三原則」,而三年前僅有20%支持。

甚至一些與原子彈轟炸有直接經歷的日本人,也開始呼籲改變核政策。廣島原爆倖存者高橋達章指出,隨著轟炸記憶逐漸淡去,年輕世代對威懾必要性有了更深刻的思考,日本社會對核武問題的看法正在轉變。「作為威懾手段,允許美國核武進入日本或許已不可避免。」

報導指出,日本對美國安全保障的懷疑並非始於川普。拜登政府在俄烏戰爭爆發後向烏克蘭提供了數百億美元軍援,但明言不會為烏克蘭引發第三次世界大戰,令東京的政治與軍事戰略家感到不安。前日本首相安倍晉三也曾在電視節目上表示,日本應急迫考慮核武問題,但時任首相岸田文雄迅速反駁安倍,稱其建議「不可接受」。

現正最夯:重談台美協議?王婉諭:代價是台灣出口產業來扛不是那些政治人物

對日本而言,核武器長期以來是安全禁忌。廣島與長崎的原爆悲劇後,日本宣布放棄交戰權,承諾永不擁有攻擊性軍力,並成為核裁軍的積極倡導者。前首相佐藤榮作因制定「無核三原則」及推動日本加入《不擴散核武器條約》,於1974年獲得諾貝爾和平獎。

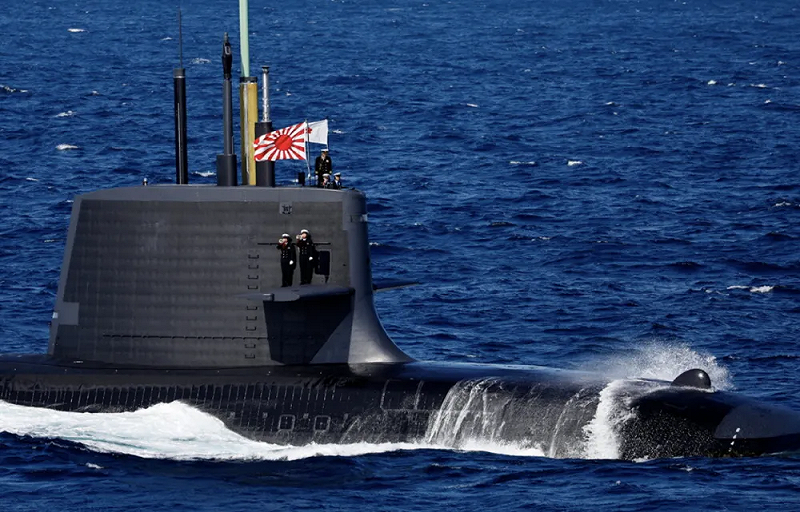

然而,東京近年在與華盛頓的閉門會談中,對核武問題採取更強硬立場。兩位了解情況的美國前官員透露,日本持續探討其常規軍力如何在衝突中支援美國核力量的可行性。部分自民黨議員已討論如何增強核保護傘可信度,甚至建議修改或重新解釋「無核三原則」,並討論「核共享」可能性,即無核國家與核武盟友共同參與核武規劃、訓練及使用。

專家普遍認為,日本已是門檻核武國家,具備在短時間內製造核彈的技術能力。華盛頓智庫分析,日本幾年內即可製造可搭載導彈的小型核裝置。一位官員更表示,日本最快六個月內可製造核武器,如果對美國核保護傘失去信任,應考慮此選項。

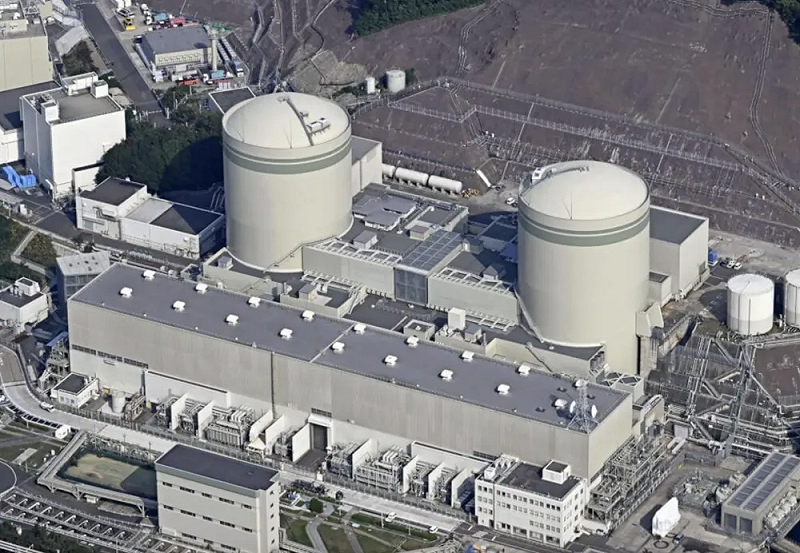

日本擁有先進核技術,包括民用核反應堆、尖端國防工業及航天技術,並擁有約45噸鈽與濃縮鈾能力,足以製造核武。但人口稠密、缺乏核試場,若違反《不擴散核武器條約》研製核彈,將面臨聯合國制裁,並影響核電進口。雖特朗普先前似乎對日本擁核持開放態度,但美國國務院仍強調反對核擴散。

可見,儘管日本戰後重建軍力、逐步偏離和平主義,突破核武禁忌仍面臨重大政治與文化障礙,日本部分政客仍試圖重啟對核武的討論。

廣島的一位原爆受害者語重心長地提醒:「如果動用核武就完了,不是嗎?真正的安全,只有在國家間相互信任時才存在。」