為重現高雄煉油廠於台灣石化工業發展歷程中的關鍵地位,並保存其珍貴的產業文化與在地記憶,高雄市立歷史博物館在台灣中油公司大力支持下,策劃出版《煉製臺灣:高雄煉油廠歷史與遺產》與《圖說高雄煉油廠―跟著油人上班去》兩本專書,今(26)日舉辦新書發表會,邀請台灣中油煉製事業部副執行長陳正喜、前高雄師範大學校長吳連賞等多位貴賓到場見證這場工業記憶的重現與傳承。

高雄煉油廠(簡稱高廠)前身為日治時期設立的「第六海軍燃料廠」,戰後由台灣中油公司接收並重建,成為最具規模的煉油基地,長達70年的營運歷程中,高廠不僅成為石化產業的核心,更成為台灣經濟及工業發展穩健前行的基礎,2015年高廠正式關廠,象徵石化產業階段性任務的轉型與結束。

為保留高廠珍貴的文化資產,台灣中油公司與學界攜手合作,展開詳實的歷史研究與教育推廣計畫,後續由高雄市立歷史博物館接手推動出版工作,期盼透過書寫與圖像的多元形式,重新認識高廠的歷史價值,回應社會對城市工業遺產保存的高度關注。

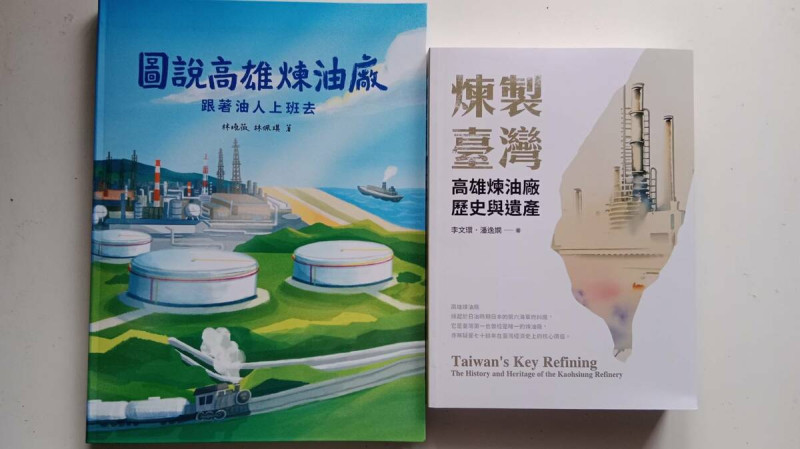

這次新書發表會介紹兩部新作,《煉製臺灣:高雄煉油廠歷史與遺產》由高雄市立歷史博物館館長李文環與研究者潘逸嫻共同撰寫,從日治時期作為軍事燃料基地的背景出發,全面梳理高雄煉廠的發展脈絡,並以宏觀的產業視野與微觀的地方觀點交織出豐富叙事,為高雄史留下重要文獻。

另一本新書為《圖說高雄煉油廠一跟著油人上班去》,由中原大學建築系副教授林曉薇與林佩琪策劃,透過情境插畫與歷史照片交織,結合三位煉油廠代表性的引路人「賓果廠長」「王琇校長」、「李達海廠長」的敘事視角,帶領讀者期的煉油廠日常,呈現油人們的工作與生活現場,讓工業歷史更貼近大眾、更具情感的温度。

這兩本新書的出版,不僅是對高雄煉油廠的記錄,更是對城市與產業發展歷程的深情凝視;透過嚴謹的史料整理與生動的圖文敘述,讀者得以深入理解高廠在臺灣經濟發展中的歷史角色,並重新思考產業與土地、與人之間的深刻連結。

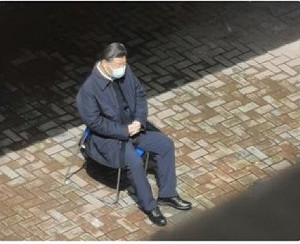

高雄史博館為台灣中油兩本專書舉辦新書發表會。 圖:孫家銘/攝

新書發表會,邀多位貴賓現場見證這場工業記憶的重現與傳承。 圖:孫家銘/攝