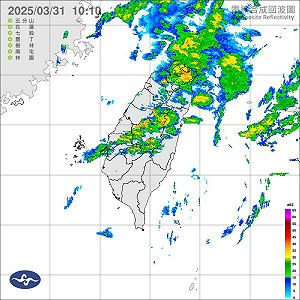

日前,台灣首場「全社會防衛韌性」的實地演練在台南舉辦,「全社會防衛韌性委員會」是總統府自2024年9月成立的任務編組,由賴清德總統擔任召集人,內政部及國家安全會議是主責機關,該委員會主要的目的是要強化我國的國防、民生、災防、民主等自我保護韌性,任務包括民力的訓練與運用、物資整備與維生配送的系統、能源及關鍵基礎設施的安全、社福醫療網絡和避難設施,以及資通、運輸及金融網絡的安全,也就是全方位提升國內的社會安全。當然,這次是首次實地演練,選在台南地區舉行別有意義,一來社會資源不再「重北輕南」,二來逐步推廣至各縣市來強化韌性。

社會韌性有賴中央地方、跨縣市、公私合作

全站首選:很想犯台?紐時:川普透露談台灣時習近平「呼吸沉重」令他不高興

總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練在台南登場,在無劇本的情況下模擬因應災難發生的各種情境演習,包括救難、疏散、避難、人力配置、資源分配等,不同於往常舉行的國防及天災演習,更強調公私部門、中央地方協力的進行,場面之大顯示政府對於提升社會防衛韌性的重視,這也是台灣防範外部威脅必要採取的態度及對策。當然,演練有兩個主要用意,首先,讓社會大眾有因應災難的心理準備,以及藉由現場模擬來展現各種情境的解決方案,這並不會製造社會恐慌,反而在調配各種調度過程中,清楚讓國人認知急難行動,進而對於國家韌性更具有安全感。

其次,演練必然會有缺失,這有助於後續研擬各種想定過程中加以修正,踏出第一步後,接下來在各縣市的演練將更為精進,尤其是落實到不同城鎮的社會韌性,中央與地方政府、跨縣市政府的對接,民間與政府資源的配置運用,甚至是各種領域的連結,例如醫療體系、金融銀行、生活物資等,都需要加以整合,以及強化社會大眾對於平時和災難時的區別認知。因此,「全社會防衛韌性」不只是中央政府的事,也是地方政府該投入的責任,同時需要社會體系的配合。那麼後續在其他縣市登場的演練活動,都會成為全國的社會防衛系統,缺一不可且都具重要性,畢竟來自外部的威脅,對任何一個地方都將牽一髮而動全身。

國家韌性需強化社會韌性 才能鞏固民主制度

全站首選:洪浦釗觀點》從「中國」到「大陸」:賴總統春暖時節的訊號管理

台灣採取社會防衛韌性的演練,並非不是無病呻吟,而是要防範未然,尤其是來自中國的各種脅迫,隨著時代的演變,國家安全與社會安全同等重要,面對北京軍事威脅的同時,台灣也必須留意中國滋擾台灣社會穩定的風險,尤其中共操弄心理戰、輿論戰的手法複雜,運用數位科技來製造台灣社會混亂,勢必會增加軍事恫嚇的效果。所以,台灣必須超前部署來強化社會韌性,堆高中共對台施壓的成本,同時增強國人的自信心;換言之,傳統安全必須和社會安全結合互補,國家韌性的根本在於社會韌性,進而才能鞏固民主自由價值。

台灣推動「全社會防衛韌性」,不只是對內有積極的作為,更對外傳遞自我保護的意志,台灣座落在東亞島鏈的核心位置,面對中國的統戰及滲透,不只是首當其衝,更成了全球民主國家面對威權擴張的典範,台灣怎麼做將會對國際社會帶來啟示作用。賴總統去年就職以來,不斷強調民主國家的合作與交流,這除了是彰顯價值同盟的意識,更意味著彼此間有著休戚與共的關係,既然要攜手撐起民主保護傘,台灣推動「全社會防衛韌性」就是要強化保護傘的骨架,藉由不同層次、多面向的演練來讓保護傘的安全網更緊密、紮實,因此,這都有助於「民主國家政府間」、「跨國城市政府間」及「跨國民間團體間」的韌性連結。

當然,首場「全社會防衛韌性」演練在台南舉行,仍有許多要改善的問題,例如演練資訊的能見度、現場模擬搶救、中央地方指揮系統等,都有待進一步修正,尤其災難發生所牽動的金融、資源、交通等問題勢必更爲複雜;此外,中央地方、跨縣市之間的合作分工,是接下來精進演練的重點。不過,無論如何,首場「全社會防衛韌性」演練是重要的開始,也是政府防範中國威脅的決心,英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)曾說過「背過身去試圖逃避遇到危險的威脅時,只會使危險加倍」、「在戰爭與屈辱面前,選擇了屈辱,仍得面對戰爭」,這也適用於當前台灣的處境,全國上下攜手同行面對。