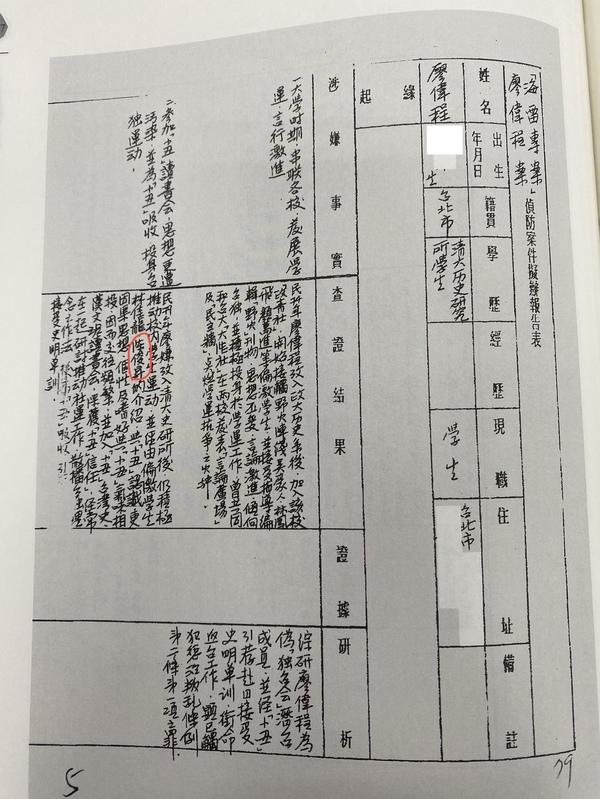

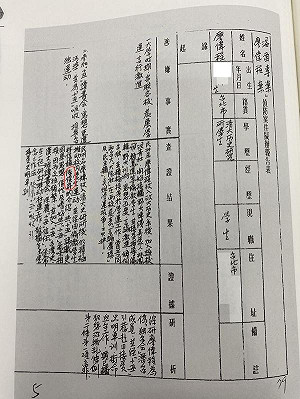

前不久,從台教會會長陳俐甫教授的臉書messenger傳來一張照片,那是調查局的檔案資料,收編在國史館關於「獨台會案」的資料彙編裡面。內容記載廖偉程參加「獨台會」是經由現任總統府秘書長林佳龍及我介紹加入。

這是無稽之談。廖偉程參加獨台會是經由陳正然引介的,而陳正然是廖偉程的表哥,根本不需要我介紹。我的確參加了由陳正然發起的台灣社會運動史讀書會,閱讀由日本殖民時期警察沿革誌翻譯出版的「台灣社會運動史」,以及史明所著「台灣人四百年史」。這個讀書會名義上是設置在台灣憲改會裡面,而台灣憲改會則是由林佳龍發起成立的,但實際上林佳龍跟讀書會完全無關,讀書會是由陳正然獨立運作,印象中的成員除陳正然、賴曉黎、鍾佳濱、廖偉程等人之外,還有王淑雯跟我等。

當前熱搜:封鎖不到1天即復活!MissAV創辦人身分被起底 幕後身份超反差

獨台會案發生時,第一波被逮捕的有陳正然、廖偉程,據說其他成員是第二波逮捕名單,但無從證實,因為實際上並沒有第二波逮捕行動。獨台會案引發群眾抗議事件,一個地點在台北火車站,另外一個地點在台大基礎醫療大樓,當時已經成立「廢除刑法一百條聯盟」,這兩次抗議事件我都曾參與,但並未因此遭到逮捕。嚴格來說,我只是「獨台會案」可能逮捕名單,但至今我並沒有掌握任何史料可以印證。

調查局被收錄的這份廖偉程檔案史料大概只能證明我曾經參與過台灣社會運動史讀書會,事實上,我並未參與獨台會,而且我還曾經在雜誌上寫書評批評「台灣人四百年史」,據說史明先生不太高興,當然那是廖偉程轉達的。

我那時候還是東吳大學社會學研究所的碩士生,後來我的碩士論文由張炎憲教授指導,其實受史明的影響還是很深,雖然我的觀點對史明做了很多修正,但畢竟是受了史明的影響,企圖從社會經濟史的角度來談台灣民族的形成以及台灣做為一個國家的建構過程。

至於批評史明的史觀過於階級決定論,這個觀點其實並非是我個人如此思考,我的指導教授張炎憲也是如此認為。只是礙於情面,張炎憲教授未必會對史明進行公開批評,反倒是我這個後生晚輩比較「好膽」,沒有甚麼忌諱。

我後來到台南,在自由時報擔任記者,一待就是八年。離開報社後,到台北由新潮流系支持成立的公關公司「新高山」任職,當時的總經理是林鳳飛,也是學運團體「政大野火」的同仁。

我經常被視為是野火同仁或者野火的接班人,實際上我並沒有參與過野火,如果幫張瑞欽學長發傳單也算是的話,這也太low了。

我出身政大國思社,受到當時校園學運風潮的影響,開始爭取校園民主及言論自由,所以出馬競選政大代聯會總幹事並且當選,然後受到南方雜誌社的邀請,前往北投參加了「南方生活營」,從此加入學運串聯的行列,加入大學法改革促進會並且成為主席團主席,當時的五位主席分別是台大黃國城、淡江陶宗瑋、高醫周家齊、輔大曾昭明及我等五人。主要幹部有台大劉大福、台大王雪峰、輔大張廖萬堅、成大羅正方、輔大侯福義等人。

1987年7月18日大學法改革促進會(大革會)成立的時候,還是白色恐怖末期,政治肅殺的氣氛仍然濃厚,我的電話被竊聽,出門經常有人跟監,有次同學向我抱怨說系上教官為了跟監我很辛苦,常常到深夜無法休息,我才知情。有幾次的聚會經驗也讓我確定跟蹤監控的單位不只一個,譬如有一次跟曾昭明、侯福義約在政大對面的冰果室,原本只有我們四個人的聚會,結果冰果室的二樓來了十幾個人,其餘不明人士的身分就可想而知了。還有一次是約在女友的租屋處,也是來了一堆不明人士,趕也趕不走,告知這是私人住處時,他們也有理由說學生有權知道校園的公共事務,其實,我們並沒有要討論公共事務,準備隔天的抗爭行動倒是真的。

跟蹤監控並未直接對我造成傷害,但內心不免還是有些陰影與不安,尤其是對方的單位眾多這件事,更是令我瞠目結舌,廖偉程告知我,他曾被調查局約談後,我才知道另外一位副總幹事被約談的次數更多。

因為參與學運的關係,考政大的研究所也疑似被「做掉」,專業科目分數都很高,只有國父思想這一科竟然不及格。

人生似乎快走到絕境了。

我曾經想要詛咒那些被威權體制利用的人,如何透過特權妨礙個人自由與隱私等等,但是,我知道在白色恐怖時期,其實受害情節更嚴重的人還有很多。

最後,不是我決定原諒他們。而是我知道自己有更重要的事要做。

那些失去生命的,失去自由的,還有受盡屈辱的生命,他們無法完成的事情,應該由我來完成。

我的老師張炎憲於2014年去世,去世後的紀念文集書名寫著「治史起造台灣國」。正在醉心研究戰略的我,當時覺得只有國防及戰略才能確保這個國家的獨立地位。

如今,經過了十年,我的生命有更新、更深的體悟。

有鑑於威權體制過去為了營造「大中國主義」所扭曲灌輸的錯誤史觀,我們需要重新塑造建構台灣的史觀。

台灣的歷史需要我們自己重新書寫。

不僅僅是政治史、經濟史,更需要社會史。

我們正在寫歷史,而且書寫歷史是每個人的責任。

我們需要台灣整體歷史,更需要地方史、家族史及個人生命史。

書寫變成是我當前最重要且唯一的工作。

唯有重新認識自己,身心才能安頓,靈魂才能得到救贖。

在這塊土地上生存,我們的生命要得以與土地結合。

所以必須重新認識這塊土地的歷史。

過去的歷史,一方面受到大中國主義的影響,沒有台灣自己的歷史,只有一種虛空的中原史觀,另外一方面受到抗日的民族主義影響,又極度仇視且完全否定日本殖民統治。如此,一方面讓台灣人否定自己的生命,又以虛空的大中國主義代替,導致台灣人不了解自己的歷史,也不了解自己的土地,不了解自己的生命,最終無法形成自己認同。

書寫歷史,從自身出發。

我的故鄉,位於嘉義縣竹崎鄉。這裡有一條阿里山鐵道,是台灣現代化的象徵之一。台灣在日本統治時期走上了現代化的道路。殖民統治有經濟上的剝削,也有政治上的壓制。但同時,經歷過現代文明洗禮的島嶼子民也開始接受知識的啟蒙,遠從歐洲來的知識啟蒙,為東亞的民眾帶來知識的啟蒙,不僅僅是日本、中國,台灣也是如此。

台灣做為一個世界島,早在1930年代就開啟了第一次鄉土文學運動。鄉土文學運動追求「言文一致」就是近代民族主義的肇端。「言文一致」的鄉土文學運動及白話文運動在殖民統治的語境下,尤其是遇到同化主義及皇民化運動,無可避免會變成反日本帝國殖民統治的台灣民族主義,立基於本土的台灣民族運動其實就是台灣現代化的表現,「民族自決」早就深植於台灣人的腦海中,這就是台灣的現代化。

一個歷經現代化洗禮的台灣,遇到一個仍以軍事威權體制為基礎,尚未完成現代化的國民黨政權,無可避免造成了二二八的慘劇,導致原本仍有部分人心存希望將中國做為台灣民族主義依歸的台灣人徹底破滅。

1960年代開始醞釀的鄉土文學運動就是對國民黨威權體制的一次文化霸權的抗爭。國民黨在1966年發起的「中華文化復興運動」是繼二二八事件、白色恐怖之後,對於台灣人歷史記憶的徹底清洗。而1970年代的鄉土文學運動則是對於國民黨企圖塑造文化霸權的一次反撲,雖然官方的歷史教育將台灣人的歷史徹底抹滅,但歷史記憶仍然透過鄉土文學而存在,火苗在漫漫長夜中繼續延燒。

2024年的現在,距離第一次鄉土文學運動已經將近一百年了,距離第二次鄉土文學運動也有五十年,半個世紀了。我認為第三次的鄉土文學運動已經開始了,台灣民族文化的建構,台灣民族集體記憶的呈現,必須從鄉土重新出發,從鄉土文學重新出發,每一個地方都需要立基於台灣本土的歷史教育,而這些歷史教育的鄉土教材就是每一個地方的人自己去書寫,寫自己的歷史,走找自己的記憶,才是使台灣歷史的建立真正從根開始。「治史起造台灣國」不只是一個理想,也是一個運動。

作者:陳俊昇博士(筆名陳竹奇),右手寫歷史,左手寫文學。

台灣嘉義人,社會科學博士。 曾任職國安幕僚、報社記者、歷任各大學教師、日本筑波大學研究員。 目前從事台灣文學研究,主要領域為後殖民書寫、現代性,並專事小說創作。 台灣文學學會會員、台灣詩學季刊社同仁、國際筆會獨立中文筆會會員、台灣教授協會會員、華人民主書院協會會員。

出版詩集《光影之間》、《這究竟仍是一場夢》

短篇小說集《以父為名》、《涵碧樓傳奇——雲林故事集》(致良出版社)

長篇小說《Psoseongana》