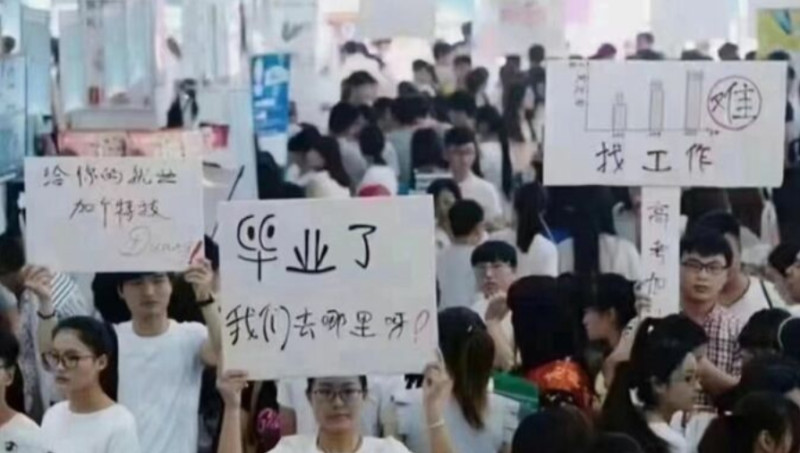

中國國家統計局上周發布2023年12月「16到24歲」青年失業率,較同年6月發布的21.3%「大跌」近3成;官方說明統計採「新」方法,分母直接剔除多達6200萬名在校生,宣稱如此才能精準監測真正進入社會、需要工作的青年失業情況。美國媒體《華爾街日報》(The Wall Street Journal,WSJ)直言,這個「經過修改」的數字,不足以讓民眾對就業狀況產生信心,也無助於消除中國官方統計數據準確性的疑慮。

2023年6月,中國國家統計局發布「16到24歲」青年失業率為21.3%,隨後的7至11月份即以「勞動力調查統計需要進一步健全優化」為由,選擇「蓋牌」不公布。經過半年的「優化」後,2023年12月青年失業率一口氣降到14.9%。中國國家統計局坦言,統計剔除了「在校學生」,僅以離開學校、進入社會,需要工作的青年為統計對象。強調在校學生主要任務是學習,而不是兼職工作,「如果把在校學生包含在內,會把在校尋找兼職和畢業後尋找工作的青年混在一起,不能準確反映進入社會真正需要工作的青年就業、失業情況」。

現正最夯:張惇涵以一擋三扣倒翁曉玲、羅智強、王鴻薇掀熱議 他盤點金句:藍白立委太弱

《華爾街日報》今天(22日)以「中國重新發布青年失業率,但新統計方法未打消一些經濟學家的疑慮」為題報導此事,報導指出,將在校生「完全排除」在失業統計數據外的做法並不常見,根據聯合國國際勞工組織訂定的統計標準,如果學生在過去一個月內有在找工作,那就應列入失業統計數據計算;而中國改變標準之後,並沒有完整揭露新舊計算方式對比,不能單純就數字上看出中國的青年失業率到底是變好還變壞。經濟學者認為,這種隱藏經濟數據的「宏觀調控」、「校正回歸」的做法,將使外界疑慮愈來愈多。