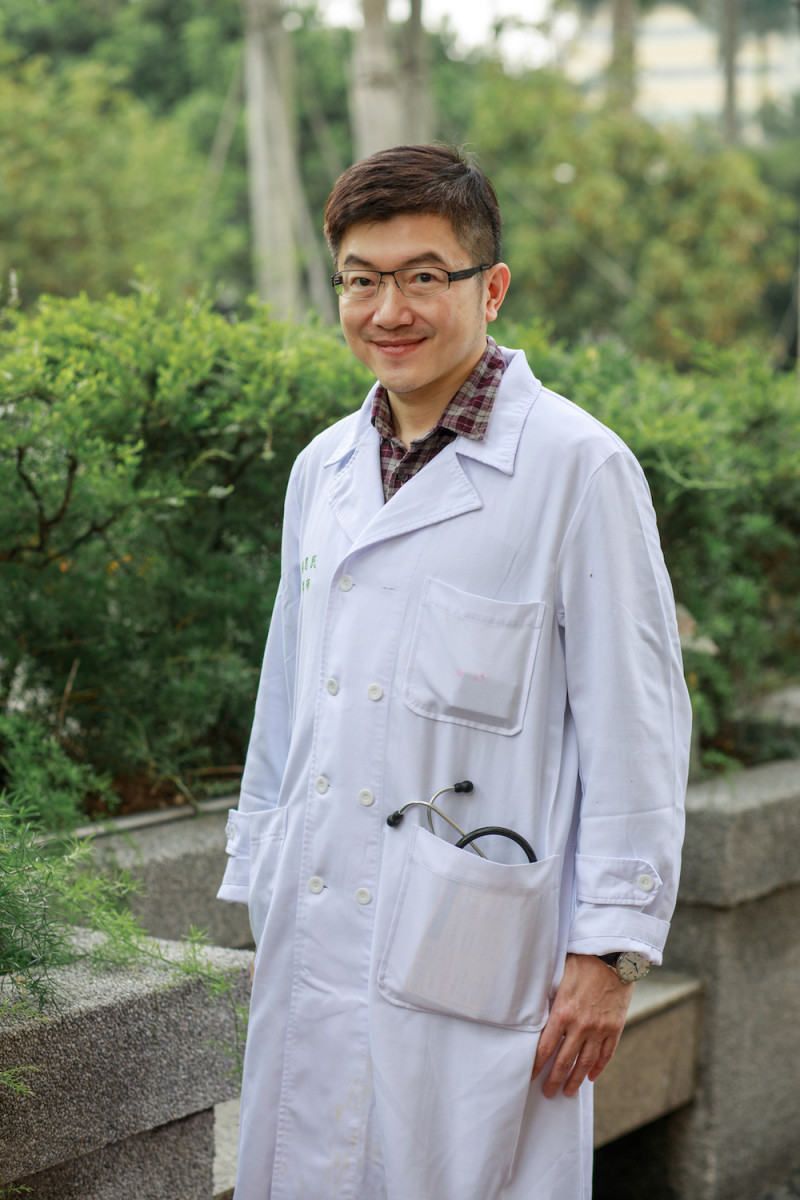

疾管署昨日公布國內確認首2起猴痘本土個案,分別是新竹縣40多歲男與高雄市20多歲男,疾管署副署長羅一鈞表示此2名個案應屬於散發病例,國內猴痘本土感染風險提升,不少民眾擔心會不會像新冠疫情一樣快速擴散?台大醫院資深感染科謝思民醫師即在臉書專頁上表示,猴痘傳染力遠低於新冠,但突然有2例散發病例,要關心的是本土很可能已有隱性傳播鏈。

國內確認首2起猴痘個案,分別是新竹縣40多歲男與高雄市20多歲男,2月下旬陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀確診,由於個案沒有國外旅遊史,研判為本土病例,感染源還在調查中。疾管署初步匡列25名接觸者,其中6人屬於同住家人、密切接觸者列高風險,需進行暴露前預防接種。謝思謝思民於臉書上表示,接連出現「2個無關聯的本土病例」,並不是代表國人要擔心疫情會像新冠般快速擴散,而是有幾以下8大點需要注意:

全站首選:日本大選》日經:中國對日犯了對台同樣的失誤 助長自民黨獨大

1) 本土很可能已存在有隱性傳播鏈;不過還是要觀察接下來的本土疫情變化。

2) 對民眾而言,沒出國,不代表不會得到猴痘;不過猴痘在透過ㄧ般接觸及飛沫曝露的傳播能力 遠低於新冠及流感,因為猴痘主要傳播途徑要透過不安全性行為或其他型態的高度親密接觸(如家人或同住者)

3) 對醫師而言,對於有相關症狀的患者,醫師也不能再因為患者近期沒出國,而排除猴痘的可能性。

4) 若出國到歐美等較高猴痘流行地區,還是需更加小心避免與不特定人士有親密接觸。

5) 從去年5月以來,目前已有超過100個國家,將近9萬確診個案,粗死亡率0.1%,絕大多數為輕症,不需抗病毒藥物治療,即能自行痊癒。

6) 猴痘不只是「男同性戀者的專利」。如無非男同性戀性行為者、婦女、及同住兒童個案,也在增加中。

7) 如何防範猴痘上身:最重要的不是打疫苗,而是「避免不安全性行為」,及「避免與有相關症狀者有高度親密接觸」(若同住者或家人有類似症狀,也請對方儘速就醫)

8) 若出現相關症狀,就醫時請「主動」告知相關旅遊史或接觸史。