台灣有1萬7千多家補習班,比便利商店還多,每年衍生的消費糾紛,近8成與退費相關。現行法規過度向業者傾斜,面對合法卻不合理的退款機制,消費者只能當冤大頭?

全台上萬家供你我短期進修的補習班,竟藏著不少退費爭議!

當前熱搜:威力彩17.3億台中一注獨得!疑「第二區包牌」再抱7注貳獎1500萬

大學打工族小邱花了8萬元,報名實體英語課程,上完第一堂課後,覺得內容不符預期,申請退款卻只拿回一半的學費,4萬元直接飛了。另一名購買線上課程的王小姐,簽約一周後反悔,即使趕在開課前退費,仍被業者索取高達兩萬元違約金,申訴也討不回。

這類消費爭議並非特例,幾乎天天都在上演。據行政院消費者保護處統計,台灣每年有4至5百例補習退費申訴案件,多數學生面對補習班退費辦法,只能「啞巴吃黃連」。關鍵就在現行法規給予業者過大的喊價空間,讓他們得「合法」訂出有利自身的條件,似有坑殺消費者之嫌。

因地制宜 授權各縣市自訂

目前補習班退費規定,以教育部《短期補習班設立及管理準則》母法為主,訂有「三階式」退費級距,學生在開課日前提出退費,業者應退還總額90%,且收取金額以1千元為上限;在開課後到課程三分之一間退費,業者應退還50%;若課程超過三分之一才提出退費,業者得全數不予退還。

同時,教育部也授權各縣市自訂更有利消費者權益的版本。以六都來看,新北市完全採用中央「最低標準」,其餘五都則有縮小級距,改採五階或六階式退費,版本不盡相同。除了台南市開課前可全額退款,其餘縣市即使一堂課未上,仍會被收取5%至10%費用;開課後也多以課程「三分之一」為基準線,超過就一毛不退,僅台中市和台南市對消費者相對友善,放寬到超過「二分之一」才全額不退。

只是,補習費動輒數萬元,甚至數十萬元起跳,只上一、兩堂課,退費就得扣除總額50%的違約金,引發處罰過重的質疑。身兼消基會副祕書長的律師周逸濱指出,許多定型化契約應記載及不得記載事項,會設違約金上限,不會全額沒收,現行短期補習班退費規定只用兩個時間點切三段,無法將不同情形考量在內。

「各個退費階段,應做更細緻的區分。」周逸濱認為,退費機制的設計,要能反映業者在每階段因消費者終止契約,實際產生的損失,像是學生在課程三分之一退出時,業者真的已投入百分百的成本嗎?或是學生少一人,其實對開課影響不大?這些因素都應納入考量,重新檢視退費比例是否合理。

不過,面對外界建議修正退費機制,教育部僅強調,中央訂的是全國一致的「最低標準」,有為地方政府保留彈性,各縣市可因地制宜,訂定更有利消費者的規定。

(閱讀全文…https://bit.ly/3hTVxRs)

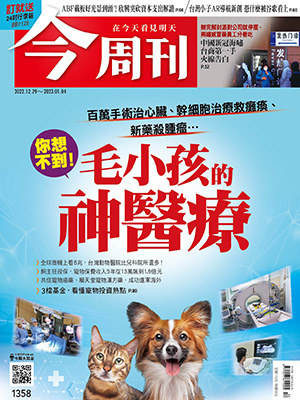

(本文獲今周刊授權轉載,詳細內容請參閱《今周刊》第1358期)

你可能也會感興趣》

「你玩不起就不要玩,很多人要租!」房租1年多48萬!26歲第一次租店面,房東給我的震撼教育

https://bit.ly/3vjeqQK

與清潔阿姨和解也沒用!勞動部「不會減輕罰則」 台灣勞資糾紛多,為何博客來事件燒這麼快?

https://bit.ly/3YShDEF

更多內容,請參閱最新一期《今周刊》(第1358期) 圖:今周刊/提供