在此時此刻是六四事件的第三十個年頭了;中國還在將六四視為政治動亂威權體制中,台灣已經有了「促進轉型正義委員會」在帶動歷史的重整。六四事件是一個暴力政權被揭穿的真面目,白色恐怖抑或各種抗爭事件曾幾何時,也都在這樣無盡恐懼下的掙扎。如今的台灣有了面對歷史和解剖真相的機會;台灣,還在等什麼?且聽楊翠為我們細細道來。

當前熱搜:韓國電商酷澎個資事件波及20萬台灣帳號! 每名用戶補償千元折價券

在5月30日午後,促轉會公布最新第四波刑事有罪判決撤銷名單,這是轉型正義一步一步往前邁進的寫照。而在這背後支持著的理念蘊含著什麼樣的力量?是什麼讓這條阻難萬千的路變得踏實而必然?

楊翠自1992年兼任教職,主要的教學內容即是歷史;在學年課中,不同於一般通識歷史課程著重於中國史,楊翠設定為半年中國史,半年的台灣史。在九零年代,台灣仍是個很模糊的概念,楊翠形容當時學生對於她偷渡了這麼大部分的台灣史感到不解、恐懼。突顯台灣好像就是在宣揚台獨的理念,這樣普遍的風氣讓楊翠每一次提到台灣好像都是一場奮戰;「228就是一場叛亂,他們就是該死。」學生在楊翠的課堂中提出了這樣的想法。對他們而言,228事件只是必要之惡,在這些體制下的學生,一碰到了台灣,好像都變成了武裝的刺蝟,楊翠這麼說道:「其實他們真的都是很好的學生。」也許這就是歷史的傷痛吧!

2001年楊翠成為了專任教職,而時間和時代的變遷讓整個社會也開始慢慢地產生了變化;2000年前後,台灣議題的討論開始急速膨脹;楊翠表示尤其在中文系開設台灣文學概論時,由於課程太過熱門,和中文系還有了「麵加滷蛋論」的一番來往,也就是台灣文學館前館長鄭邦鎮指出:「麵(中文)上面加一顆滷蛋(台文)為甚麼不好?」中文系的反駁是:「如果滷蛋太好吃學生不吃麵了怎麼辦?」。這樣有趣的爭論其實反應了台灣文學,或者台灣價值本身的崛起;從學生開始慢慢地被喚醒,發現台灣並不是一個模糊的名詞而已。

在時間的沖刷下,台灣的教育體制相較威權時期明顯的在鬆動、蛻變;不同於祖父楊逵對黨國教育體制的質疑,楊翠把教職當作志業,所以才從兼任轉為專職。楊翠認為在教學的過程中充滿了感動和不同的發現,和學生在一起關注著台灣的成長,是一件很美好的事。

針對台灣文學發展的過程,楊翠認為當前的台灣文學陷入了泥淖;台灣文學走入制度中是因為在2000年前後蓬勃而快速的發展,然而也是因為如此遇到了瓶頸。從學院外走入學院內讓台灣文學的發展受到了學術規則的箝制,一切都要按照體系路線走,包含碩博士論文積點等,干涉了原先的學術自主。

然而,台灣文學的困境不只在於從學院外走進學院內遇到的制度問題,當前更重任務所必要的指針,乃是「如何再從學院內出走,讓台灣文學普及化、大眾化」。在此不單要靠關注社會議題,同時也要反省台灣文學本身的優缺點,尋找自己在社會中的定位,走出自己的路。

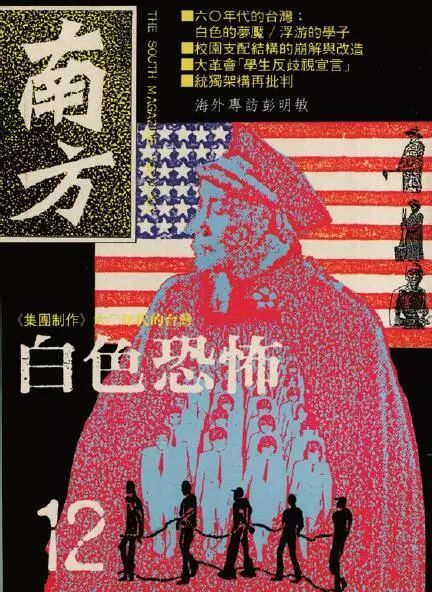

在回憶起教學過程時,楊翠提到了當年一個以《南方雜誌》為碩士論文題材的學生;在台灣歷史中,《南方雜誌》是為時代奠基很重要的一塊磚。楊翠形容當時的艱困是雜誌在租屋處積到當床腳、桌腳,用一本一本的雜誌堆疊,放上木板當簡易的桌子,床也是如此。沿著重慶南路,一間一間的店走著推銷,但雜誌始終都賣不出去,楊翠講到這,眼淚已經在眼眶裡打轉。

「這就是信念。」在青年時期做的這些小小的事,楊翠說,這樣的過程雖然辛苦,但期待的滋味更讓人茁壯。夢想看起來是個很遙遠的名詞,但是我們都能夠成為小小的種子,慢慢耕耘著,總有一天也會有機會隨風而起。

他是個會寫作的園丁

「文學是用來實踐的。」楊翠所說出的這句話不僅是在為台灣文學標誌了一個方向,更是對「楊逵精神」最好的表彰。楊翠在闡述楊逵的理念時表示:我們必須透過文字、社會運動、日常生活實踐三個面向去理解,而不是某個特定立場的詮釋。統派拉著左腳,獨派拉著右手,文藝拉著右腳,楊逵精神的主體架構被各種說法拆解得四分五裂;光是看當時告別式的場面,就知道到底有多少人急於為楊逵貼上各種標籤與名號。在左右統獨各有說法的狀況下,有一句話是這麼質疑楊翠的:「統派的阿公怎麼會有獨派的孫女?」,更有人指出這是楊逵精神的崩壞;但楊翠卻更自信而堅定的表示,楊逵的理念不是用基本教義可以涵蓋的,他追求的是一種普世價值,並不是某種主義的化身,更不是文學至高論的學者。

以楊逵1960年的作品⟨豬八戒做和尚⟩為例,楊逵使用拼貼手法雜揉章回小說⟪西遊記⟫、⟪桃花源記⟫、⟪禮記⟫禮運大同篇,用各種意義撞擊彰顯出楊逵對於蠻橫政權、腐敗官僚以及大同世界的嚮往。楊逵對大同的普世價值充滿憧憬,甚至要求楊翠找⟪禮運大同篇⟫來讓他能夠詳讀並印證其中的理想世界;這代表了楊逵對於理念的追求在不同的社會結構或者時代變遷中調整,而不是一個以一貫之的立場為人類尋找答案的僵化教條。

楊逵的思想不是侷限在特定架構中,而是不斷在自我反省和檢驗的。好比楊逵在東海花園時仍會訂閱美國⟪時代⟫雜誌,與之在新的思潮激盪和對話中,去碰撞並檢視其價值和立場。楊翠說道,她當時不能理解一個老人家這麼多事情要忙,卻還是一個一個英文字唸著讀,認真而仔細地;他到底在幹甚麼?他又想幹甚麼?是因為我們很容易把一切都太單一化的簡單詮釋,也因此忽略了其背後更重要的意涵和運作。

在赴美訪問了愛荷華的文學之旅後,楊逵更指出:「台灣已經不是統獨的問題,而是民主化的問題。」可見楊逵不停地在審視理念和時間的互動,這是一種「演化論」的體現;合適的思想會被篩選而更加成熟,流行的思潮經過時間的嚴酷考核後反而會一次次被擊潰、退燒。楊逵就是把這樣的思想演變體現出來,可以說他本身就是社會歷史的表徵,改變、適應、成熟。社會運動是楊逵的使命,這就是他對體系的反省和層推,而不是他被某種體系牽制住而產生反動。

楊逵讓自己成為勞動者,也就是「比起作家,我更喜歡寫作的園丁這個職業。」楊逵讓自己保持在一個平視這世界的視野,處在體系中,用自己的經驗反思社會,而不是平面、單向的了解。 在「台灣第一」的首要價值中,楊逵像是反映出不同理念的鏡子;而理念是需要實踐,實踐從人民身上檢驗。楊翠表示從楊逵身上看到的思想在變化的過程以及與時代的對話,都在說明我們現在窄化和自訂立場的謬誤;人,是立體的,不應該被解讀成為說明工具。

蹭風而起,百花齊放的年代

在轉型正義備受質疑的路上,楊翠其實也一直是其他弱勢族群的關注者;以這次同志婚姻通過為例,楊翠認為這是一個妥協但卻是很好的結果,這是我們在人權的努力中跨出的一大步。當今的社會其實都困在太理想化的圖像中,導致了二元分裂的極致;但這也代表了我們有更多努力的方向和更大的對話空間產生更多的可能和選擇。

在七零年代行動美學的主宰,八零年代充滿爆破的時期,九零年代跌跌撞撞的摸索,現在正是我們等待下一個起風的年代。但是風再起不能單靠外部的節氣,本身也要準備好乘風而去的氣勢。不管在轉型正義的路上、台灣文學的路上或者其他要啟程的遠方「就算是很沮喪的過程,但還是會有興奮和期待,期待有一天開出一朵花,然後蹭風而起,在這蹭風而起的年代。」