「我在文類上面流浪很久。慢慢慢慢才體會到,自己所夢想的,與後來的事實是有差別的。好像有一種命運會決定你。」在訪談報導中讀到方知,周芬伶老師一開始原是懷抱著成為詩人的夢想,卻在探索文字的途中跌入散文的深淵,不過她始終認為「任何文類的基礎一定是詩,詩是寫作的基本功。」,在她的散文中,我能看見文字不同的紋路,泛著詩意的金光。

《北印度書簡》是周芬伶2015年年初在九歌出版的作品,是她目前最新的散文集,也是寫作風格轉向的一個時期,回望過去,2014年島上不平靜,對周芬伶來說也是,學運之後的疲憊感以及學生離世的衝擊,都必須讓她要抽離生活現場喘口氣,從一場訪北印的宗教之旅開啟,也讓種種情緒與思緒在文字間流淌。

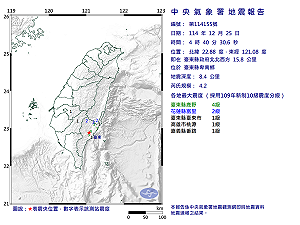

全站首選:快訊》04:40臺東縣卑南鄉發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣鹿野4級

飛越喜馬拉雅山,帶著因自殺而過世的學生照片、用來書寫的筆電以及交瘁心靈抵達雪域,日日聽講經,時時接近自然;白日聽佛,夜晚寫作,把平靜扎入內心。彼時的寫作對周芬伶來說不是療傷的工具,而是揭示苦痛的儀式,誠實地向自己和無狀的受眾宣告「我受傷了」,將傷口曝曬在看似透明乾淨的空氣中,然空氣中明明滿是各種塵埃與細菌,隨時都有感染發炎的危險。在輯一中,這也是我著迷她文字的原因,是很誠實的傷痛書寫。

雪山裏的生活雖不及原始,但對於體能和慣性來說相當考驗。患有乾燥症的周芬伶,在平地時想哭只會眼酸而流不下淚,更何況到了八千公尺的高山上,體內的水分子相當珍貴卻快速流失。很多同行者也都為高山症的不適而掛病,那裡的食物也簡樸,炒菜和素料選擇不多,難以滿足平日習慣的口腹之慾與營養。

其中一篇〈豆腐格西〉很有趣,「格西」是藏傳佛教組織裡相當於高級知識份子的身分,也就是博士學位,甚至在認證上比取得博士學位還更加嚴格困難,豆腐格西在經院的排序並不名列前茅,而他是靠著把黃豆與豆腐製作引進藏區僧院而升上格西資格的,民以食為天,吃飯是很重要的事,他為雪山上修行的人帶來了飯桌上的小確幸。豆腐格西總是笑咪咪憨憨然,身上藏有零嘴果乾,逢人便塞遞,讓我想起在三餘工作認識的朋友晴天,每次從屏東騎機車來看書看我們,總是在疾馳後進門,從容優雅地從包包內拿出糖果餅乾和我們分享,好幸福,晴天是三餘的零食格西。「所謂供養是相互的,想起此生曾供養我的人如此多,而我供養他人如此有限,關於什麼是付出,能訴說的有限,真的有限。」周芬伶寫得很有感很震動。

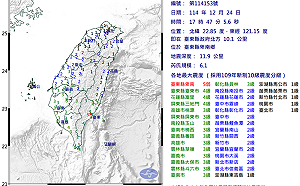

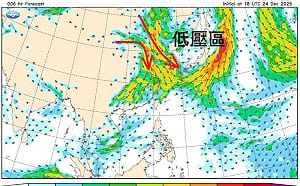

全站首選:台東一夜連6起地震! 氣象署示警:未來3至7天可能再有規模6.0餘震

〈夢身〉系列宛如五則短篇小說,這是一條睡眠的航線,進入夢境化作五個身份。印度商人、漢傳僧人、探險家與唐卡畫家,之五是她自己(也是夢生)寫給他人的書信,也是說給自己聽的獨白。她說「此生必然不是唯一,至少我們可以同時擁有許多夢身,在我們的夢中,我們常是面目模糊,卻能怪異地與人互動,說著奇怪的話語,還能在夢中作詩⋯⋯那些在夢中時常放大的大特寫,譬如編織品的瑰麗織法,以及某件衣服的樣式與細節,石頭的大小和紋路,腳踏車的鉸鏈細部,他們代表的究竟為何?是否也是沙壇城的縮影,曼陀羅的變形,因而讓我們心醉神迷?夢的本質及是追求香巴拉的過程,我們總在路途中,一次又一次失敗而反,一次又一次的接續往前,過程無止盡,路途遙遠巔簸,因而我們為此驚喜或驚醒?」有趣的是,周芬伶的夢身全是男性,這又是為什麼呢?令人好奇。

從感受巨大的雪山經驗收合後,來到輯二〈指尖逝水〉,前面寫很多味道引發的回憶,她坦言手不巧,又熱衷於一些南部小吃,因此稱自己為粗食家,若自己下廚便是買最好的食材做最簡單的烹調,便不至於太差。我特別喜歡這輯她寫這幾個手的意象,像是在〈手言〉裡:「手不思想,他只知實踐,像勤奮的工人,然而手最細膩,最能迎合人的需要,撫慰悲傷。它不多愁善感,它任勞任怨,沒有複雜的思想。」寫做手工時最純粹無雜念的快樂。

終章〈光之梭〉寫無處不在又同時並存的亮光和黑影。印象深刻的便是最後的〈若是煮粥成糜〉,也像是一封長長的信,希望能翳入亡者的耳裡,這是走訪北印的契機,但也是一生難解的課題。周芬伶長期任職於東海大學,結束不快婚姻後的她把重心壓在教學身上,也教過許多文學新苗,把對兒子的情感一併投射在這些有才華的年輕創作者身上。有人漸漸離她而去,教職在這個方面,確實是一個容易令人感傷致使衰老的產業;也有人再閃亮活躍也不忘回到系上挨挨她,令她暖心。聯合副刊有一期的《文學相對論》便是她和楊富閔的互動專題,很是可愛好看。

從北大武山下的偏鄉小鎮,流轉到大肚山上的學院講堂,再至北印度雪山尋找生命的答案,卻在回來後一一以夢境揭示,周芬伶用文字寫下這些依山的生活與感受,集結成冊,薄薄一冊蘊藏的卻是生命的厚度。住在鳳山附近,天氣好的時候,加上一點運氣,向東看可以看見遠方的北大武山,雖然遠遠小小的但令人安心,但那邊好像有什麼,去不了的時候我有夢的魔毯,在酣眠時將出發前往。

作者:鄭珺月