在2025年民主制度面臨全球性挑戰的此刻,台灣罷免連署運動以其有紀律、具規模、由下而上的自發性行動,成為全球罕見的公民參與典範。中央選舉委員會已於6月22日正式公告,針對24位中國國民黨立法委員的罷免投票將於7月26日舉行。這不僅是一場制度設計下的合法程序,更是一場展現台灣社會韌性與民主信仰的深層洗禮。此一現象讓人重新審視,何以一個2300萬人的島嶼,能在民主退潮的全球背景下,走出如此堅定而有序的政治實踐?

其實罷免連署的運作機制本身即極具挑戰性。不同於一般的投票或請願,罷免連署需由公民親筆簽名,標註完整個資,並通過層層身分審核,每一筆資料都需嚴格核對,錯誤率不得超過5%。以此次罷免行動為例,連署需在60天內完成選舉人數10%的有效簽名,動輒數萬份,且涵蓋全台22縣市,任一環節皆無法倉促應對。這不僅是一場民主程序的考驗,更是一場近乎軍事等級的組織行動。從志工動員、行政協調、資訊系統建置到資料回收與備查,整個過程猶如一場規模精密的戰略執行,其難度與複雜性遠超出選舉日的單日投票。

這種高密度動員與組織力,並非突然而生,而是深植於台灣社會長年累積的公民韌性之中。回顧歷史,無論是1999年的九二一地震重建、2014年的太陽花學運,或是2020至2021年間創下全球防疫典範的零本土確診紀錄,台灣在多次危機中展現出令人驚異的自癒能力與秩序意識。罷免連署的行動力與紀律,正是這些經驗所培養出的社會基礎在政治參與上的具體體現。如同台積電能在2025年市值突破一兆美元、穩居全球晶片代工龍頭,正是仰賴這種紀律與創新的社會文化背景。同理,罷免連署的成功也不是偶然,而是社會結構與文化動員能力共同作用的結果。

國際上對此現象亦有高度關注與肯定。根據2025年《全球韌性指數》(Global Resilience Index)報告,台灣在「公民參與」與「社會凝聚力」指標中名列前茅,超越包括美國、日本等多數成熟民主國家。多位國際學者與研究機構已將台灣罷免運動列為研究對象,視之為草根民主與社會治理能力的雙重指標。與美國部分州份的公民投票制度或德國的地方公投相比,台灣罷免制度不僅參與門檻高,還需跨區域協作與強大數據管理系統支援,執行難度與組織力皆屬全球罕見,體現民主「高質化」的發展方向。

如此高張力的民主實踐也並非沒有挑戰。罷免行動進入第二階段後,部分國民黨人士指控簽名偽造,並要求中央選舉委員會徹查。雖然中選會於6月21日澄清,移除的僅為重複簽名,並無偽造情形,但此一爭議依舊反映出罷免制度在政治實務操作上所面臨的張力與灰色地帶。政治對立與程序信任之間的平衡,成為台灣民主深化所不可避免的課題。

也有部分學者與觀察家擔憂,罷免頻繁恐導致政治紛擾與行政資源浪費,或讓少數激進聲音綁架整體民意。從2024至2025年間數起罷免案未達門檻的案例可見,過高的門檻或程序複雜性亦可能阻礙正當民意的表達。未來台灣亟需透過公開對話與法制優化,例如調整連署門檻、引入數位簽署、增設中立審核機制等,提升制度包容性與信任度,讓罷免機制真正成為平衡民意與政治問責的穩定力量。

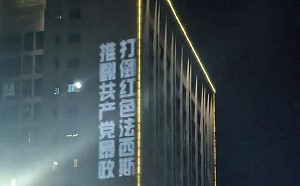

在地緣政治動盪與民主信任滑坡的2025年,台灣以罷免運動這場「高成本、高品質」的民主實踐,展現了民主制度的韌性與活力。這不僅是一場針對特定政黨的政治表態,更是一場全民性對民主信念的再確認。罷免運動不僅改寫台灣國會版圖的可能性,更在全球民主舞台上,提出一種來自亞洲、由人民主導的參與模式。面對威權滲透與社會分化的挑戰,台灣以其社會自律、公民自覺與制度創新,再次證明真正強大的民主,來自人民願意承擔代價的堅持。這樣的社會,不只是制度上的民主,更是文化上、精神上的堅不可摧。

楊聰榮(公民監督國會聯盟評審委員,中台灣教授協會理事長,任教於台灣師範大學)

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)