《時代雜誌》(TIME)接連刊出三篇以台灣為題的文章──〈The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader〉、〈How Trump Can Avoid a War Over Taiwan〉與〈Taiwan in the Shadow of War〉。論點不約而同地聚焦於「賴清德的魯莽」與「台海戰爭陰影」,這並非巧合,而是一場經過設計的輿論戰:親中智庫學者、解放軍退役軍官與國際記者分進合擊,協同塑造「台灣是麻煩製造者、和平需以讓步換取」的敘事。三篇文章恰在 APEC「川習會」前夕刊出,時間掌握精準,目的在於先行鋪陳輿論、替中國在國際場域搶占話語主導權。

親中學者以「避免戰爭」之名合理化侵略

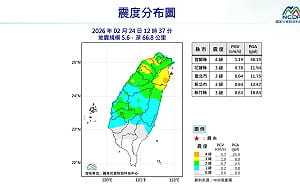

當前熱搜:全台明顯搖晃!宜蘭近海中午5.6地震 震源深66.8公里

第一篇由華府智庫「國防重點基金會」亞洲計畫主任金萊爾(Lyle Goldstein)撰寫,以「魯莽的領袖」為題,將賴清德描繪成推動「法理獨立」的挑釁者。金萊爾長期主張美國不應防衛台灣,曾盛讚馬英九的「九二共識」與傾中政策,立場一貫親中。

此文延續他慣用的「理性克制」語言,實則是責任轉移:當中國以軍演與外交封鎖威脅台灣,他卻要求台灣「維持現狀」;當中國破壞和平,他反而指責台灣「不夠低調」,以「避免戰爭」之名合理化侵略,讓受害者為衝突風險背書。

解放軍上校撰文合奏「唯一解方」

隨後登場的中國解放軍退役上校周波(Zhou Bo)在〈How Trump Can Avoid a War Over Taiwan〉一文中,從中國立場出發,主張美國應禁止台灣領導人過境紐約、撤出駐台軍事教官,並「鼓勵」台灣承認一中原則,藉「和平建議」之名推銷中國最渴望的政治結果,將台海問題「內政化」、使美國影響力「邊緣化」。

該文與金萊爾的〈魯莽的領袖〉前後呼應:前者由美方學者發難,塑造「台灣挑釁、中國被動」的印象;後者則由中方軍人收尾,提出「唯一解方」,形成內容協同、敘事分工的雙聲合奏。

新聞報導包裝下的戲劇化敘事

第三篇〈Taiwan in the Shadow of War〉由《時代》資深記者查理.坎貝爾(Charlie Campbell)撰寫,表面為新聞報導,實則以戲劇化敘事營造恐懼氛圍。文章以影集《零日攻擊》開場,描寫「中國封鎖台灣」的假想情節,並以「這就是戰爭將如何開始」作為導引。隨後引用匿名中國軍官之語,稱「最強大的國家不可能不收回自己的領土」,暗示「統一」的歷史必然。

這種半虛構、半警告的筆法,將中國的侵略企圖包裝為現實趨勢,模糊了責任歸屬,讓焦慮取代事實、情緒凌駕理性,成為輿論戰中最具滲透力的宣傳形式。

國際主流共識:譴責中國、支持台灣

然而,這些對賴清德的指控根本站不住腳。賴總統自就任以來一再強調「和平是唯一選項」,主張「維持現狀、不挑釁、不退讓」,其國慶演說以「自信」與「民主」為核心,展現的是穩健而非冒進,「以信心為盾、以民主為矛」,堅守自由價值,與「魯莽」之說南轅北轍。

事實上,國際主流早已形成共識:G7、歐盟與多國議會皆重申「台海和平穩定的重要性」,並譴責中國片面改變現狀。美、日、澳、歐盟更透過供應鏈合作、民主防衛與印太安全布局,展現具體的挺台行動,這才是現實,而非中國操弄的劇本。這是民主國家共同的判斷,威脅和平者不是台灣,而是中國。

真正魯莽的不是堅守民主的領導人

從這三篇文章的結構可見,中國已將輿論戰滲透至國際媒體核心,採「外衣多層」的操作:第一層以「美國學者」包裝親中論述,第二層由「中國軍方」提出所謂理性建議,第三層則透過「國際媒體」營造情緒氛圍。這種「外包式輿論戰」比傳統宣傳更具迷惑性,因為它披著專業與新聞的外衣。

面對挑戰,台灣不該被動辯解,而要主動建構敘事。民主不是辯護詞,而是語言的主體;信心不是口號,而是戰略資產。真正的魯莽不是堅守民主的領導人,而是以威脅和平為外交語言的政權。

中國企圖奪取的不僅是島嶼,更是敘事權;台灣要守護的不只是疆界,而是話語主權。因為唯有掌握說話的能力,才能持續被世界理解,也才能讓民主的聲音不被淹沒。

(作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長)