立法院通過修法的「紀念日及節日實施條例」,10月25日不再只是紀念台灣光復,而是與金門古寧頭大捷合併為「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」,也就是10月25日同時紀念兩件歷史事件。

中共不願記取古寧頭戰役的教訓,卻大張旗鼓紀念「台灣光復節,官方媒體高調宣稱,2025年是「抗戰勝利、台灣光復與聯合國成立」三個八十週年,將其包裝為中華民族共同記憶。然而,這套政治敘事並非單純的歷史追懷,而是一場透過歷史語言合法化對台主權聲索的政治工程。

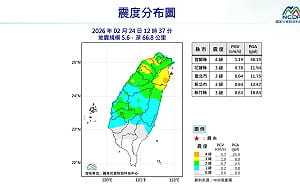

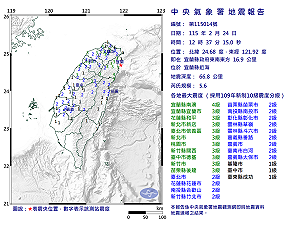

當前熱搜:全台明顯搖晃!宜蘭近海中午5.6地震 震源深66.8公里

被扭曲的歷史:「接收」並非「主權回歸」

1945年10月25日,台灣的確發生政權接收行動,中華民國政府代表盟軍接受日本投降。然依據盟軍最高統帥麥克阿瑟的《一般命令第一號》,中華民國只是代表同盟國行使軍事佔領權,並非獲得主權移轉。國際法上,「佔領」(occupation)與「割讓」(cession)是兩種截然不同的法律行為。前者只是暫時管理,後者需透過具約束力的條約完成。

依據此原則,在簽訂正式和平條約並明確載明主權受讓前,台灣仍屬佔領狀態。此事後來在《舊金山對日和約》(1951)與《中日和約》(1952)中再度確認,兩者均未指定「中華民國」為主權受讓方。可見,「台灣光復」在國際法層面不構成主權回歸。這項關鍵法律事實,卻在黨國體制下被系統性掩蓋,造成民眾長期誤以為「接收即光復」。

當前熱搜:台積電今年衝上3,000元倒成警訊? 蔡明翰解析股價估值:我會站賣方

主權繼承須基於有效控制與國際承認

若回溯條約法脈絡,1895年的《馬關條約》是唯一次具國際法效力的台灣主權轉移文件;此後的〈開羅宣言〉與〈波茨坦宣言〉屬戰時政治宣示,並非正式條約,且不具國際法上拘束力。其宣稱「收復台灣」的意向,只是戰爭結束後可能的政治安排,而非既成事實。

真正具有法律效力的,是戰後的《舊金山和約》。該條明確規定日本放棄對台灣、澎湖的一切權利,但未指定受讓方。由此可見,台灣並未在任何國際法上完成主權繼承。中華民國政府與後來的中共政權對外各自宣稱「我方繼承主權」,都屬於單方政治宣告,不具條約法效力。這也是美國要特別指出是「中國」曲解了《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山條約》這些文件的意思,是「北京」的敘事錯誤,而且是「北京」在利用這些錯誤的敘事來孤立台灣,兩岸實際是互不隸屬。

兩岸鏡像的歷史話語:政治利用的共通語言

值得注意的是,中共與藍營的主權敘事,在結構上極為相似。藍營長期主張「台灣光復」證明中華民國對台主權合法繼承,中共則引用相同文件,主張「中國完成抗戰收復台灣」。雙方雖互斥,但都以「一中歷史敘事」作為合法性來源。

這樣的「歷史共謀」恰恰削弱了台灣的主體性。對北京而言,藍營的「光復論」是統戰資產;對藍營而言,這種歷史修辭雖可維繫傳統民族論述,卻讓台灣陷入「不是主權國卻不斷自稱戰勝國」的法律矛盾。事實上,戰時台灣居民是日本國民,從未參與對日作戰。那所謂「抗戰勝利」與「光復」之間的邏輯斷裂,又當如何解釋?

北京否定舊金山條約體系,主張以「1949年中國國家繼承論」接管全部中國主權,進而包含台灣。此種主張忽視國際法上「主權繼承須基於有效控制與國際承認」的原則。台灣自1949年起從未受中共實際統治,因此「國家繼承」在法理上難以成立。台北若以否定舊金山體系來對抗北京,反而陷入同一邏輯陷阱。要突破這場歷史幻覺,關鍵在於回到條約法與人民自決這兩個核心原則。

假紀念、真統戰:中共宣傳的政治邏輯

北京將「台灣光復節」納入國家敘事體系,其政治意圖直白:以共同的歷史記憶包裝統一願景。中共宣稱此節日是「全體中華兒女血脈相連的榮光」,意在塑造「民族共同體」意識,使兩岸差異被消融於「歷史正統」的口號之中。而這種以「歷史情感」為形式、以「主權繫屬」為實質的宣傳策略,正是對國際法上台灣主體性的一種否定。若任其主導國際輿論,台灣主權的模糊空間將被自然地「中國化」。

中共不過是藉歷史記憶再包裝主權主張的統戰行動。而中華民國體制若持續以「光復」語言自我定位,也無異於為對岸敘事提供法理支撐。法律與歷史的落差,最終仍需以人民意志予以彌合。唯有以《聯合國憲章》為依歸,重申禁武原則與自決原則,並以條約法重建台灣在國際體系中的合法定位,才能終結「誰光復誰」的虛假爭論。真正值得紀念的,不是誰的勝利,而是台灣人民走出被佔領與被標示歷史的法理成熟過程。