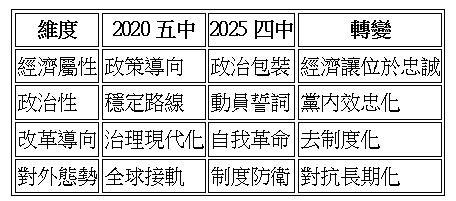

中共從2020年「十九屆五中全會」到2025年「二十屆四中全會」,表面是規劃週期的更新,實則是一場政治語言與統治思維的斷層轉折。五年間,語言從「發展自信」滑向「穩定恐懼」,從「開放進取」轉為「戒懼防禦」。這場語言的位移,不僅揭示權力焦慮的升溫,也映照出政權邏輯的內縮與封閉——從「建設型國家」邁入「防衛型政權」。

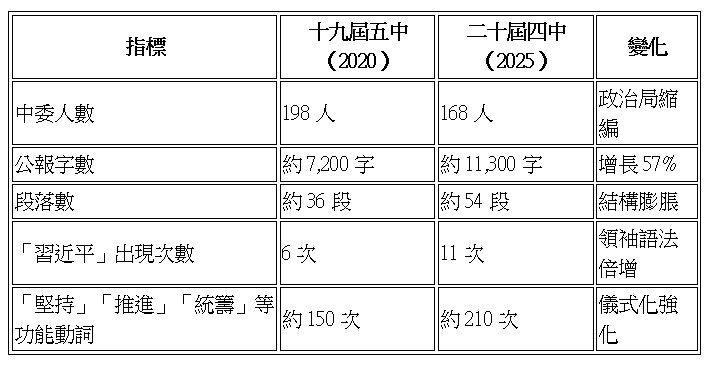

篇幅與語密:語言儀式化的權力擴張

結論:四中全會公報篇幅為中共史上最長,語言密度前所未見。它不只是《十五五規劃》的技術文件,而是一次「權力再確認」的語言儀式。

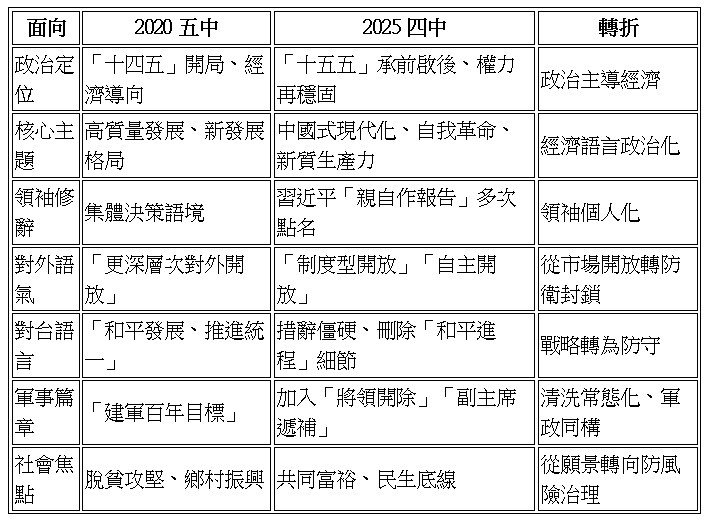

結構與修辭:從發展邏輯到統治邏輯

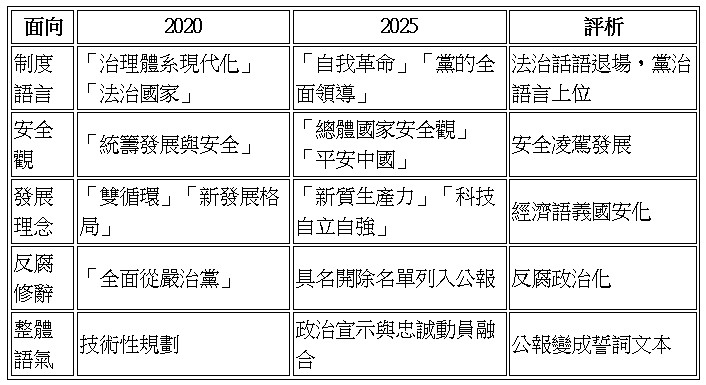

三、語言風格與制度意涵:從法治國到黨治國

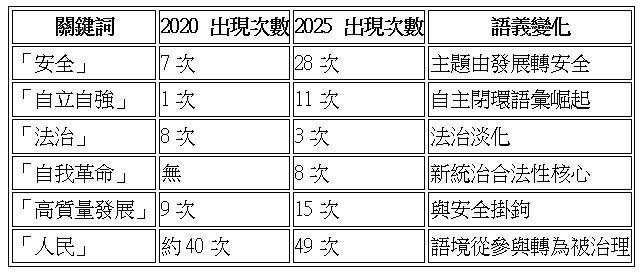

語料差異:關鍵詞的權力漂移

功能轉換:從「規劃」到「警示」

一句話總結:

2020年的五中全會,是一份「規劃未來中國」的藍圖;2025年的四中全會,則是一份「防衛現有體制」的宣言書。

政治語言從「發展主義」轉向「安全主義」,從「經濟合法性」過渡到「忠誠合法性」,完成「領袖化—安全化—自我革命化」的封閉循環。

語境轉調:從「建設工程」到「風險管理」

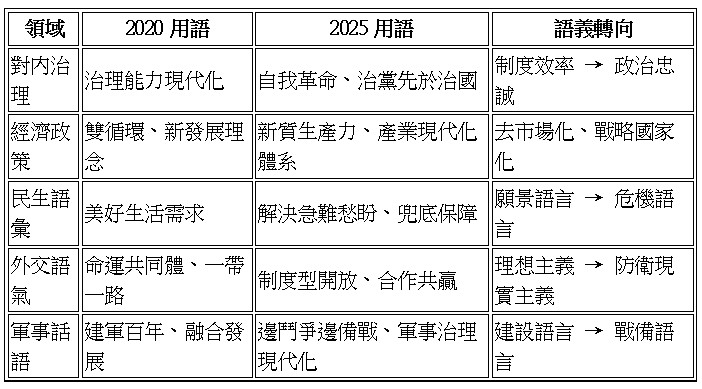

2020年的公報語氣仍充滿發展樂觀——「乘風破浪」「全面建成小康社會」象徵制度自信;而2025年則出現「驚濤駭浪」「敢於鬥爭」「安全屏障」等戒懼語彙,語言重心由「推進」轉為「防範」。語言從「動員的引擎」變為「防禦的裝置」。

指導思想的內縮:從「改革開放」到「唯一信仰」

2020年的文本尚保留「馬列、毛鄧」並列的象徵性共存,但2025年已完全收編為「習思想」唯一合法話語。「改革開放」語言退場,「集中力量辦好自己的事」「自我革命」成為核心口號。「鄧語法」退場,「習語法」登場;改革語言死去,鬥爭語言登台。

核心詞彙重寫:從「搭橋」到「築牆」

政策語言不再搭橋,而是築牆——從溝通社會到防衛政權。

語法轉型:語言的政治內爆

2020年的句式「全面建成小康社會」「乘風破浪」傳達政策動員;2025年的結尾「團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」則轉為黨內效忠儀式。

語言主體從「人民」退場,由「黨的自我革命」取而代之;情感基調從「自信進取」轉為「謹慎戒懼」。政策語言不再指向未來,而是為政權戒懼尋找出口。

治理語言的三重重編

- 從發展語言到安全語言

「高質量發展」讓位於「安全屏障」,政權合法性轉向風險防控。 - 從改革語言到鬥爭語言

「改革」邊緣化,「鬥爭」常態化。 - 從治理國家到治理黨

「治理體系現代化」被「自我革命」吞併,黨國語言一體化完成。

結語:語言作為政權的避雷針與緊箍咒

2020年的政治語言仍寄託著「現代化中國」的信心;2025年的語言則轉為「防崩潰中國」的戒懼。

從「乘風破浪」到「驚濤駭浪」,語言的收縮正是體制的焦慮。語言不僅是修辭,更是權力的邊界——它冷卻了未來的想像,也凍結了社會共同書寫的可能。