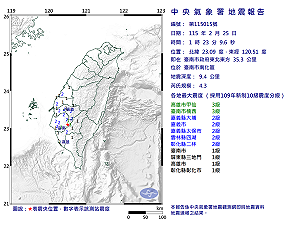

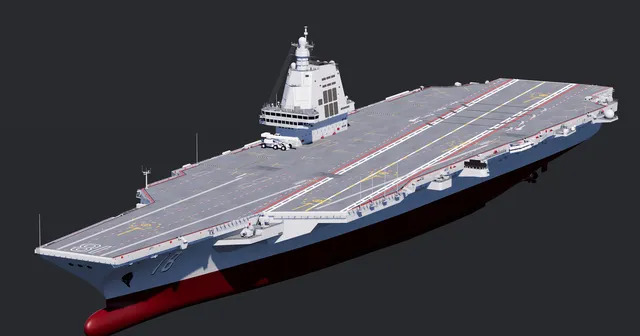

中國首艘電磁彈射航母「福建號」近日成為輿論焦點,隨著央視紀錄片《攻堅》播出,外界原本期待看到其彈射艦載機的實戰畫面,卻意外從影片中發現一項重大缺陷:福建號難以同時進行艦載機的起降作業。

據「海事先鋒」分析指出,早在二戰末期,各國航母便透過斜角甲板設計,解決了起降衝突問題,並成為戰後大中型航母的標準配置。然而,福建號作為一艘排水量達 8 萬噸級的「準超級航母」,卻未能達成這一基本要求,引起外界質疑。

全站首選:高金素梅涉貪風暴擴大!藉辦活動灌水重複請款破千萬 還燒到張瓊姿

從紀錄片畫面可見,艦載殲-15戰機在降落後必須滑行至甲板右側整備區,過程中必然經過位於艦首的一、二號彈射器。由於二號彈射器本身已侵入斜角降落跑道,意味著艦載機回收時,航母只能使用一號彈射器起飛;再加上戰機調度動線與彈射軌道重疊,等同於徹底喪失「同時起降」的能力。

文章指出,這樣的設計限制,直接影響航母的出擊架次。美國「尼米茲級」航母日均出擊約 120 架次,「福特級」則因採用「一站式保障」與更優化的甲板流程,提升至 160 架次。相比之下,福建號不僅難以同步進行起降作業,也未見類似保障模式,實際出航勢必壓縮實戰中的出擊效率。

「海事先鋒」分析認為,問題根源在於福建號最初設計為蒸汽彈射航母,後期因電磁彈射器技術成熟而改裝,但電磁彈射器長度更大,導致軌道侵入降落區,迫使設計在效率與性能間取捨。換言之,中國海軍此舉是寧願犧牲部分甲板調度效率,也要確保艦載重型戰機、甚至預警機,能在滿載狀態下安全起降。

中國電磁彈射航母「福建號」。 圖:翻攝自 騰訊新聞@海事先鋒