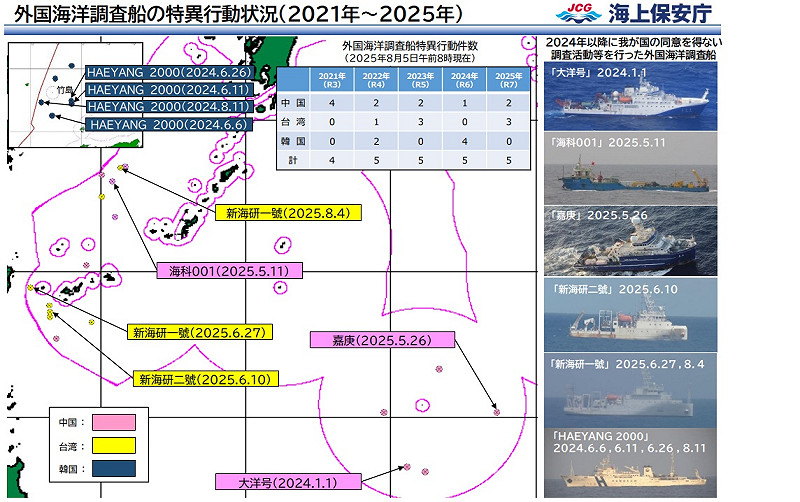

日本海上保安廳第十管區本部發布公告,指台灣海洋調查船「新海研一號」於當地時間4日下午3時50分左右,在日本鹿兒島縣德之島西北西約335公里處的日本專屬經濟海域(EEZ)內,疑似從船尾向海中投放類似鋼纜的物體,進行未經日本政府同意的海洋科學調查。日方巡邏船隨即透過無線電要求「新海研一號」停止作業,但未獲回應。直至當日晚間7時47分,日方確認該船已越過地理中間線,駛離日本EEZ海域。根據了解,這是日本海保第十管區歷年來「首次」對台灣海洋調查船發布警告,先前台灣海洋調查船多在沖繩附近海域活動,這是第一次出現在接近奄美大島附近海域。

根據日本海上保安廳的聲明,台灣海洋調查船在日本EEZ內進行未經許可的調查活動,違反相關國際海洋法規。台灣國家科學及技術委員會(國科會)對此回應表示,「新海研一號」作業海域屬於台日重疊海域,強調已透過既有對話管道與日方進行溝通,尋求澄清與解決爭議。

全站首選:B-52H掛彈進黃海! 中美戰機群爆最大空中對峙 美日演習韓缺席內幕曝光...

根據日本媒體及海上保安廳資料,今年6月27日,「新海研一號」曾在沖繩先島諸島西側海域的日本EEZ內進行海洋調查活動,同樣未取得日方同意,遭到日本巡邏船警告並要求停止作業。此外,台灣另一艘海洋調查船「新海研二號」亦於6月間在類似海域作業時,收到日本海上保安廳的警告。這些事件顯示台日間在重疊海域的海洋調查活動上存在持續的緊張關係。

「新海研一號」由國立臺灣大學海洋研究所船務室管理營運,於2020年7月由台灣國際造船公司建造完成,總噸位2200噸,造價約新台幣6億元,搭載先進儀器後總值可能超過10億元。該船主要用於執行科技部「航向藍海」計畫,進行西北太平洋的物理、生物及地球化學研究,旨在建立海洋長期變遷的基準資料。

對於此次事件,國科會說明,「新海研一號」的作業主要涉及鋼纜吊放採水瓶,進行水樣及浮游生物採集,屬於科學研究範疇,並非具侵略性質的活動。然而,日本方面則堅持認為,未經許可的調查行為違反其EEZ權益,並對台灣船隻的動向保持高度警戒。日本海上保安廳初步表示,「新海研一號」後續動向無特殊情況,此事件以最終報告結案。

當前熱搜:「1小時22分」成笑話! 俄烏戰爭邁入第5年!專家批:俄對整體戰事嚴重誤判

台日雙方在東海及西太平洋重疊海域的爭議由來已久。根據國際海洋法公約,沿海國在EEZ內擁有對自然資源及特定科學研究的管轄權,但重疊海域的權益分配常引發爭議。台灣海洋調查船的頻繁活動,特別是在台日漁業協議涵蓋的敏感海域,屢次引發日方反應。專家指出,未來雙方需進一步透過外交管道協商,建立更明確的海洋調查合作機制,以避免類似事件重演。

日本海上保安廳製圖,表列被指控末經日本政府允許進入EEZ作業海洋調查船發現位置及日期。 圖:翻攝kaiho.mlit.go.jp