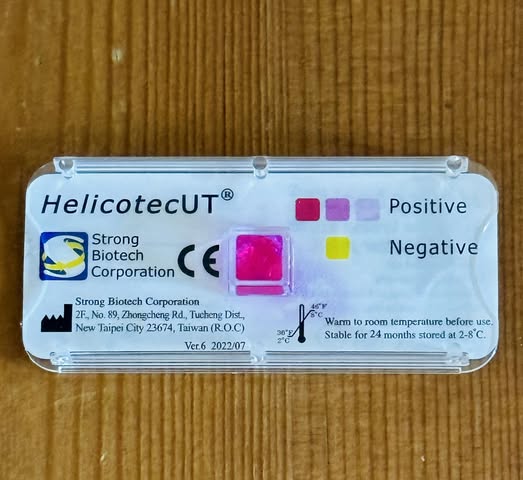

減重醫師蕭捷健今(27)日在社群平台分享,自己在一次例行腸胃鏡檢查中,意外發現感染幽門螺旋桿菌。當時他並無胃痛或胃酸逆流等明顯症狀,卻被診斷出罹患這個被列為第一級致癌因子的細菌。他坦言,當下的震驚讓他深感「身體沉默,不代表沒有問題」,這起意外發現也促使他重新檢視生活與防癌觀念。

蕭捷健表示,幽門螺旋桿菌初期常沒有明顯症狀,但卻可能在無聲中損傷胃黏膜,進一步引發潰瘍甚至演變為胃癌。他呼籲民眾,若檢出感染,應及早啟動除菌療程,也提醒家庭用餐時應使用公筷母匙,避免筷匙共用導致傳染。他更指出,自己就是「無症狀感染者」的實例,感染並非總會有預警。

現正最夯:大罷免志工的故事8》在土地公面前學民主 --訪苗栗罷團領銜人Ami

他也提及,身邊曾有朋友無意間發現感染幽門桿菌,進一步檢查後發現家中孩童亦受到波及,讓家長深感自責。蕭捷健提醒,若是家庭中掌廚的主要成員,更應為自己與家人健康負責,主動檢查並採取預防措施。

除了幽門桿菌外,蕭捷健也列舉多種可透過疫苗、篩檢或生活習慣預防的病毒型癌症風險。他指出,HPV是目前疫苗預防癌症最成功的案例之一,可有效降低子宮頸癌、喉癌與肛門癌發生風險。他建議9至45歲民眾接種HPV疫苗,並提醒有性經驗者應定期接受抹片檢查。此外,男性同樣可能因HPV感染罹患口咽癌與肛門癌,並不應掉以輕心。

談到肝癌風險,蕭捷健指出,台灣曾為B型肝炎高盛行地區,雖接種率已提高,1984年前出生或不確定自身抗體者仍應抽血檢查,無抗體者需補打疫苗。他也提醒,C型肝炎雖無疫苗可用,但透過抗體篩檢與治療可完全根除,尤其曾輸血或接受侵入性治療者屬高風險族群,應主動檢查。

現正最夯:美揭露解放軍核試 華時:中國擔心「午夜之鎚」砸在自己頭上

此外,他也提醒大眾留意EB病毒與鼻咽癌、淋巴癌之關聯。蕭捷健指出,這類俗稱「親吻病毒」的病原,在台灣因為醃漬高鹽食物與遺傳因素共同作用,使感染後引發鼻咽癌的風險提高。他建議減少食用鹹魚等高鹽食品,並戒除菸與檳榔,以降低相關風險。

他最後強調,多數癌症風險並非無法預防,而是常被忽視。他提醒,「很多人以為沒感覺就沒問題」,但身體的沉默可能只是「還沒來得及說」。他呼籲,透過疫苗接種、飲食控制與定期檢查,「我們真的可以把遺憾擋在門外」。