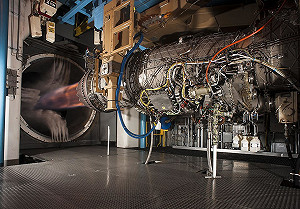

美國空軍正逐步放棄使用現有「民兵 III」洲際彈道飛彈(ICBM)發射井的構想,轉而考慮為新一代「哨兵」(LGM-35A Sentinel)核子飛彈系統興建全新發射設施,標誌著這項數十年一遇的現代化計畫進入重大轉折點。

原先,美軍打算翻修目前民兵 III 系統所使用的450座發射井,以節省時間與成本,並加快部署速度。然而,在2024年初「哨兵」計畫觸發《納恩-麥柯迪法案》的成本超支審查後,國防部與空軍重新評估該策略,發現重新利用舊井恐帶來巨大的財政與工程風險。

當前熱搜:台中超印14萬張春聯發不完 民進黨:盧秀燕把里長當行銷欺人太甚

空軍全球打擊司令部司令托馬斯·布西埃爾(Gen. Thomas Bussiere)日前在一場論壇中坦言:「十年前啟動這個項目時,重用民兵發射井被視為更快、更經濟的選項,但現在我們發現,這可能不是答案。」他補充指出,目前尚未做出最終決定,但初步分析顯示,建造全新發射井反而可能更具可行性與長遠成本效益。

據了解,「哨兵」系統由飛彈本體、彈頭、支援設施與發射控制設施四大部分組成,其中以發射井與周邊基礎建設佔據整體預算超支的81%。美軍一項在加州范登堡太空基地進行的試驗性改建,也證實翻新現有設施將引發進度延宕與額外成本,使原定2029年達成初始作戰能力的時程面臨推遲壓力。

空軍發言人表示,為降低風險,空軍正考慮在自身擁有的聯邦土地上重新布建導彈井,涵蓋大平原一帶的飛彈發射場,從科羅拉多州延伸至北達科他州,範圍遼闊,需新建數百個筒倉。

全站首選:曾霸氣護女!前主播吳中純淋巴癌逝享年56歲 老公悲痛發文:淚乾心碎

「哨兵」計畫由諾斯羅普·格魯曼公司主導,總數量預計生產634枚飛彈,其中400枚將部署於現役井中。計畫原始預算為777億美元,但如今已上修至1,410億美元以上,並被評估為對美國國安「不可或缺」,即便成本失控,仍需推進。

布西埃爾強調,在美國轉型為數位化核打擊系統過程中,必須確保即使施工期間,也維持最低限度的核威懾力處於戒備狀態,「這是一場運營、維護與採購之間的優雅芭蕾」。