中國知名藥學家、諾貝爾生理學或醫學獎得主屠呦呦於前日(4 月 30 日)當選美國國家科學院外籍院士,高齡 94 歲的她再度受到國際學術界肯定。然而,她在中國長年未能獲選為「中國工程院」或「中國科學院」院士一事,再度引發熱議。

政治評論員羅翔在社群平台 X 發文指出:「一位為人類醫學做出巨大貢獻的人,在自己的國家竟然不能評為院士,只因為她不花錢拉票;但她竟被萬惡的美帝選為院士,這特麼打了誰的臉?」該言論迅速在網路上引發關注,許多網友紛紛批評中國院士評選機制不公與過度政治化。

現正最夯:全家貓之日優惠開跑 寵物用品4件77折抽15萬黃金

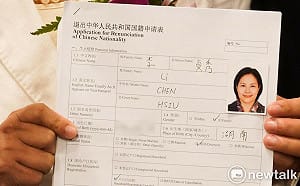

羅翔更進一步向 AI 模型 ChatGPT 提問求證 「屠呦呦是否曾被中國授予院士頭銜」。ChatGPT 的回應指出,屠呦呦「並沒有」獲得中國院士頭銜,儘管她在抗瘧疾藥物青蒿素的研究上取得突破,曾榮獲 2015 年諾貝爾生理學或醫學獎、2016 年中國國家最高科學技術獎,以及 2019 年「共和國勳章」等重要榮譽,但她在中國多次參與院士評選卻始終未能入選。

學界分析指出,中國院士制度長期被外界詬病存在「學閥主義」、「人脈導向」等弊病,許多真正具實質貢獻的科學家,因不善經營人脈或拒絕參與利益交換,反而被排除於體制之外。屠呦呦的案例,正是此一問題的縮影。

屠呦呦長年任職於中國中醫科學院,她帶領團隊從中草藥中成功提煉出青蒿素,挽救了數百萬瘧疾患者生命,是中醫藥現代化的代表性人物。如今,她在國際上屢獲殊榮,卻在中國院士制度中屢遭冷落,引發中國社會對制度改革的呼聲日益高漲。