近年中國智慧駕駛領域屢傳事故,終於引來官方重拳整頓。4 月 16 日晚間 7 時,工業和資訊化部裝備工業一司在官網發布公告,召開「智慧網聯汽車產品准入及軟體線上升級管理工作推進會」,針對自動駕駛技術的宣傳、使用與風險部署,提出空前嚴格的監管細則。

公告強調,汽車生產企業須明確系統功能邊界、落實安全響應機制,不得誇大宣傳,並承擔起產品質量與安全的主體責任,全面提升智慧汽車安全水準。

現正最夯:柯文哲「跨過歷史」惹眾怒!段宜康爆氣飆:卑劣的踐踏

不過,就在公告發布前半小時,一張會議內容的微信聊天截圖已在業界社群瘋傳。據傳來自與會的某車企人員所發,截圖透露本次會議對智慧駕駛提出多項新規,內容細緻且嚴苛,橫跨三大方向共 12 條核心指導原則。

根據截圖,監管新規首度明文禁止車企在宣傳中使用「自動駕駛」、「智慧駕駛」、「高階智駕」等字眼,須以「L2級輔助駕駛」等術語替代,強調駕駛人仍需負責操作安全。同時,嚴禁出現「代客泊車」、「一鍵召喚」等功能性宣傳用語,並限制誤導性的「脫手」、「脫眼」描述。

在使用層面,監管細則要求廠商技術層面阻止駕駛人脫離操作,啟用輔助駕駛須經人臉識別與安全教育,並禁用可導致過度放鬆警覺的座椅平躺功能。所有 L2 輔助駕駛功能須具備避碰測試,數位模擬場景則需提交可行性評估報告。

現正最夯:快訊》高市早苗壓倒性大勝!自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權

此外,OTA(線上軟體升級)將接受更嚴審查,不僅須降低更新頻率,每次 OTA 前須完成充分驗證。若需緊急 OTA,車企必須走召回與停產流程,並經市場監管總局核准方可部署。

近年來,在各大車企積極推廣下,自動駕駛技術逐漸成為中國車市主流賣點。不少企業領導人甚至親自直播示範「脫手」智駕,引發消費者對此技術過度信賴。

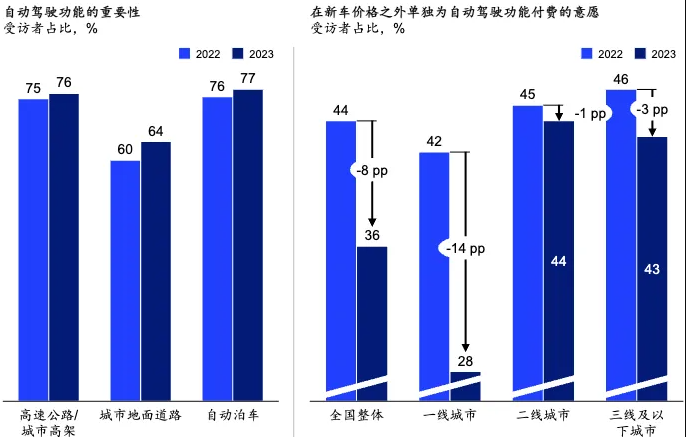

根據麥肯錫《2024年中國汽車消費者洞察》報告,高達 76% 中國消費者認為「高速 NOA」必要,64% 支持城市 NOA 功能。然而,隨著技術普及,「風險補償行為」也隨之浮現——當消費者認為系統足夠安全時,反而傾向於採取更高風險行為,進一步推高事故風險。

多位汽車產業人士表示,這場監管行動來得突然,尤其距離上海車展僅一週時間,讓不少車企措手不及。已有車企人士透露,目前內部緊急重製宣傳物料,以符合新規定。

儘管官方尚未明言規定生效時間,但業內普遍理解為「即刻實施」。有車企內部員工直言:「沒有明說期限,就是馬上改。」

外界普遍認為,此次監管風暴的最終目的,並非打壓自動駕駛技術,而是希望在L3階段真正落地之前,人工「跳過高風險模糊區」,確保發展路徑更加安全可控。

專家指出,目前中國汽車智駕發展速度遠超監管與基礎建設速度,若不及時規範,將對社會公共安全帶來無法承受的風險。

中國對智駕急踩煞車,官方突然禁用「自動駕駛」宣傳詞。 圖:翻攝自騰訊網