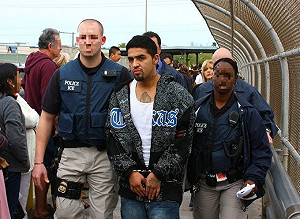

金恒煒不改犀利,剖析投降論怎麼被包裝在龍應台的恐懼論與和平論。直陳矯飾裝飾不能掩蓋豆腐渣工程,一加檢驗,就像泰國摩天大樓轟然倒塌。

龍應台 2025 年 4 月 2 日在美國《紐約時報》發表了一篇投書,題目是〈台灣維持和平與自由的唯一途徑是與中國和解〉。

先從命題解讀開始。通讀全篇,很容易發現其實她在命題上玩了一個把戲(trick),只要把她真正命意所在的「濳台詞」放在前台,文意就十足了。那「濳台詞」是什麼?「投降」而已。

更動一下就懂了:與中國和解? 不,是投降中國

所以更動一點點,更合乎十足 K 金而她「猶抱琵琶半遮面」不敢明示於人的通關密碼,就是〈台灣維持和平與自由的唯一途徑是投降中國〉。這個政治意見一點都不新鮮,從馬英九開始就是他/她們朝思暮想卻遭台灣民主一再打臉的親中路線。

龍應台文章一向的致命傷是鋼筋太少,煽情的裝飾不能掩蓋豆腐渣工程,一加檢驗,就像泰國摩天大樓轟然倒塌。她這篇文章實質可拿出來當證據的唯一事實陳述只有一句:「中國聲稱台灣是其領土,並誓言在必要時以武力奪取台灣」。

這正是黨國不再之後,國民黨「餘孽」一貫拿「和中、親中」來恐嚇台灣獨立自主的法門。蓋子一經揭開,不過透顯國共與龍應台之流反民主論述下武器的不堪。

以偏概全的經驗法則 「尚未定論」作為「既已存在」

先舉一個龍應台文所引的「經驗法則」,她說:「我在 1950 年代的台灣長大,當時我們生活在戒嚴令下,一直擔心中國的入侵。」「經驗法則」是可以引述作為證明用的。

那麼問題來了,為什麼七十五年過去了,中國還只有用不變的恫嚇一招?為什麼永遠當只會吠叫的老狗?台灣不動如山,而且民主與文明與日俱進。

龍應台認為台灣對中國強硬的憑藉在於美國的支持,所以她的「假設」是川普會不會為了討好中國也做對烏克蘭一樣的事情呢?她打出這張尚未定論的牌來梭哈台灣,當成「既已存在」的「假定」大作文章。

這個「假設」成不成立?等下再說。這裡只提「地緣政治」的重要性;點題一下而已,不能詳述。

龍應台謬誤類比 拿台灣之於美國比擬烏克蘭

簡單說,烏克蘭佔「北約」或「歐盟」戰略地位的重要位置,但不是美國的核心利益之所在;所以拿台灣之於美國比擬烏克蘭是患了邏輯的謬誤類比。

「第一島鍊」是美國五〇年後訂下的國際防線,話得從麥克阿瑟面對韓戰說起。以駐日盟軍司令身份在沒有告知國務院的情形下,麥帥翩然飛抵台灣。

1950 年 8 月 20 日,麥帥在致美國退伍軍人協會年會的賀詞裡強調台灣在西太平洋戰略地位的重要性,形容台灣就像是一艘不沉的「航空母艦」。

聯合公報「不可使用武力」 取消蔣介石「反攻大陸」

麥帥出身西點軍校,他獨斷獨行的對美安全防衛的言行,讓杜魯門總統不舒服,杜魯門總統免去麥帥職務的代價是造成連任失敗的原因之一。

繼任的總統艾森豪,同是西點校友,完全了解麥帥規劃的重要,與蔣介石於 1954 年訂了〈中美防禦條約〉,防衛台灣本島、澎湖。

到1958 年金馬砲戰發生,美國國務卿杜勒斯與蔣介石於同年 10 月簽訂〈聯合公報〉,主要的關鍵字眼是拘束台灣「不可使用武力」(not the use of force),也就是取消蔣介石一直強調的「反攻大陸」口號。其次是用總統特權把金馬也列入「防禦」的範圍內。

尼克森藐視無合法性的蔣家政權

七〇年代尼克森總統與國務卿季辛吉(後來聲名狼藉)確實要放棄台灣,以承認中華人民共和國為代價;尼克森的策略就是「以中制俄」。

這就是龍應台在文章內提及的「1978 年 12 月 16 日那天發生了什麼,當時我們的蔣經國總統在凌晨兩點被叫醒,被告知美國將斷絕與台灣的外交關係,轉而承認中華人民共和國,將我們這個冷戰盟友拋棄,使我們陷入日益加深的外交孤立。」

尼克森不把蔣經國看在眼中,只顯示美國藐視沒有合法性的蔣家政權,如此而已。

.jpg)

那麼美國對中國承諾的「關係正常化」為什麼屁股擦一半而功敗垂成?

擋案揭密了,真相了了。1974 年 11 月 26 日,季辛吉在北京對當時中國國務院副總理鄧小平合盤托出,原因有兩個:

首先是「美台之間有防衛條約」;其次是「美國有一部分相當有力的人士,有史以來一直傾向台灣。」換句話說,後來美國所立國內法〈台灣關係法〉,是有約束力的,而且美國民意是有力量的。

不了解這段複雜、曲折的美台歷史,沒有國際關係、地緣政治的學養,只用藍色思維、文學家的想像力去談這麼嚴肅的大課題,是妄想「挾泰山以超北海」,不自量力了。

是不是有更大的假設? 翻轉尼克森策略

下面再談龍應台提出的大膽「假設」:如果美國為了討好俄羅斯而對烏克蘭做那樣的事情,那會不會為了討好中國對我們也做同樣的事情呢?老實說,這一「假設」還沒有任何堅實的證據來支持,也就是缺乏「小心求證」。

我們也可以提出另一「假設」,而且是有現實與歷史前例可援。

龍應台說:「美國也是把自己的利益放在第一位」,我們的假設就是以此為前提;尼克森是以放棄台灣來達到「以中制俄」的國家利益,那麼川普會不會師法尼克森的故伎而反其道而行?以羞辱烏克蘭總統澤連斯基以達到「以俄制中」的工程?

這個「假設」的可能性,遠比龍應台所說的不知大多少倍。[編按:Reverse Nixon Strategy (反轉尼克森策略)亦即翻轉過去尼克森「以中制俄」策略,改為「以俄制中」,是在西方談論已久的地緣政治策略選擇。]

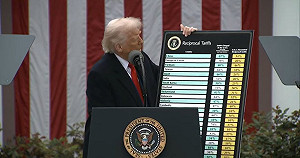

美國戰略軸心向亞洲轉移 瞄準中國

川普重回白宮後,不只一次強調中國是美國最大的對手。川普與日本首相石破茂 2 月 7 日的高峰會談,已取得共識:「聯手推動『台灣中國,一邊一國』」。(詳見拙文,刊 3 月 1 日《報呱》;不贅)

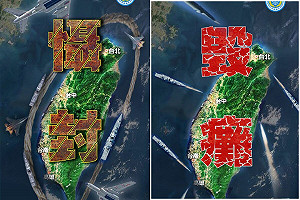

日前美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)進行太平洋之旅,法國《世界報》4 月 1 日報導:「美『戰略軸心』加快向亞洲轉移,瞄準的是中國。」

赫格塞斯在馬尼拉重申了美國對菲律賓的軍事承諾,目的在應對中國對菲律賓沿海群島的野心。

恢復威懾力 用實力實現和平

最後一站是日本,赫格塞斯與日本防衛大臣中谷元舉行的記者會上強調:「我們現在的任務,是與我們的盟友一起宣布,『我們正在恢復威懾力,以美國為先鋒,重回用實力實現和平』」。

他們並強調這種威懾力將「隨時準備在印太地區使用,包括台灣海峽。」這就是明確宣達「第一島鏈」是美國國防核心戰略的位置。

報導回顧:

美國戰略重心轉向印太 美防長訪亞洲首站菲律賓

美日防長會談:抗中脅迫侵略 美日同盟是印太安全基石

所以不要咬住台灣是靠美國來對抗中國入侵的單一想法,美國是要保護台灣,但不是僅僅為保護台灣而保護台灣,美國也是為美國利益而保護台灣。

不能沒有邏輯 又順從中國貶抑台灣民選總統為「領導人」

在龍應台一廂情願的「假設」下,她得出的結論是:「台灣領導人一直把我們與中國的對峙──中國聲稱台灣是其領土,並誓言在必要時以武力奪取台灣──說成是對自由與民主的捍衛確保台灣民主制度的長期存續。造成了一種不真實的安全感,⋯⋯。」她的致命問題就是沒有邏輯。

因為「中國聲稱台灣是其領土,並誓言在必要時以武力奪取台灣」與「捍衛自由與民主」以「確保台灣民主制度的長期存續」之間,二者是對立而不能並存的命題。

而且這不是台灣總統──對不起,台灣是有民選的總統,不能用中國貶抑的「領導人」稱呼── 一人的政見,而是台灣人民的主流意見。

中國威脅是「真實的不安全感」

在中國的威脅下,造成的不是「不真實的安全感」,而是「真實的不安全感」,所以必須捍衛難得的自由與民主以對抗暴秦。有那麼難理解嗎?

在龍應台空中樓閣的「假設」下,她的大哉問是:「討論如何以我們可接受的條件確保實現與中國的和平,而不是讓大國決定我們的未來。」

其實她所謂的「大國」已偷偷從美國挪到中國去了。她拿了一個沒有公信力而且無法用科學驗證的網路平台所做的「非正式的民調」,藉以證成她的虛問虛答。

引用非正式民調 支持龍應台自己的投降論

這個非正式的民調是問:「烏克蘭的最新事態發展,受訪者是否仍願意保衛台灣抵禦中國的進攻還是更傾向於投降。多數人選擇了投降。」

這荒乎其唐的伎倆,非常清楚就是龍應台要建構一個無法證實的「假設」而用不可靠的民調做成「投降」的結論。

台灣長期且可靠的民調很多,為什麼龍應台不用?因為會牴觸她的「假設」而使「投降」之說露餡。

不投降 賴清德依現實陳述提出具體方案

這有沒有厚誣?請看她怒急攻心的說法:賴清德正式將中國列為「境外敵對勢力」,並放話加強對與中國的商業、文化和其他聯繫的審查。

龍應台自己不是表述承認「中國聲稱台灣是其領土,並誓言在必要時以武力奪取台灣」,中國不是「境外敵對勢力」那什麽才是?

賴總統不過是「現實陳述」,然後提出應對的具體方案。這不是全民選出的總統為所當為的做法嗎?何錯之有?唯一的錯,就是不合龍應台們寄望的「投降」而已。

報導回顧:賴清德指「中國」為境外敵對勢力 將恢復軍審因應統戰滲透

兩種軍法:蔣式戒嚴鎮壓善良公民vs.民主國家軍人法庭機制

至於抨擊賴清德總統「還宣布計劃恢復軍事審判制度,以起訴涉嫌國家安全犯罪的台灣現役軍人,該制度因人權原因於 2013 年廢除。」

對不起,賴總統不是「恢復」軍法審判,所宣佈的軍事審判制度與2013年廢除的蔣家時代戒嚴令下鎮壓政治犯的「軍法」截然不同,是回復民主國家軍事法庭的機制。

美麗島事件中被送上軍事法庭的全是勇敢善良的公民,現在只是審判通匪的軍人,本質上天差地別;沒有侵犯任何公民的人權。

連成一氣 龍應台抨擊與國共聯手指控

值得觀察的是,龍應台的抨擊竟然是不避嫌的把國共聯手的指控連成一氣:「國民黨指責賴清德將台灣推向戰爭,中國則警告說他在『玩火』」。

言下之意只有一個:向中國投降,才是賴總統不把「台灣推向戰爭」及不「玩火」的選擇,也是龍應台念茲在茲的「正確處理」!(此四字是毛澤東用語)龍應台反擊被人斥為投降和背叛,這不是不打自招了嗎!

龍應台下一段才真是起乩的表演:「台灣加強軍事建設以遏制攻擊的做法是正確的。但要以和平的方式保障自身自由」。

首先請問:既然「加強軍事建設以遏制攻擊的做法是正確的」,那麽如之何又可能與「以和平的方式保障自身自由 」連上關係?這是哪門子邏輯?「高山滾鼓,不通不通」 。

歷史盲還是大膽無稽的無良作家

希羅多德在《歷史》上說,像希臘這樣巴掌大的小國,能抵禦東方强大的入侵,正是希臘人懂得自己擁有寶貴的自由,他們會不惜一切代價為悍衛自由而奮鬥。

台灣為「保障自身自由」,也會像希臘人一樣;這是龍應台這些人所沒有的信念。

接下來這句已到不知所云的地步:「唯一途徑是要以某種方式與中國達成和解。近幾十年的歷史表明,這是可以實現的。」是嗎?有歷史可表明嗎?

問問達賴喇嘛與流亡印度的 Tibetan,或問問關在牢裡的黎智英們及雨傘運動的香港人罷。龍應台不但是歷史盲,還是大膽無稽到無良立論的所謂作家。

圖窮匕見違背事實 馬英九執政是最佳狀態?

最稱「圖窮匕見」的,就應在龍應台這段話:「在國民黨的馬英九擔任總統期間,也就是 2008 年至 2016 年,兩岸關係處於最佳狀態。國民黨強調,與中國的合作是確保台灣穩定繁榮的途徑。」是嗎?

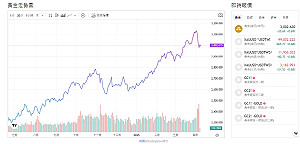

經濟學者王塗發寫專文表示:「馬英九締造三十年來台灣痛苦指數新高紀錄」,此文在網上可尋,只引一句以概其餘:

「自 2008 年第三季起,在馬政府執政下,台灣出現連續五季經濟負成長的空前紀錄,導致 2009 年平均每人國民所得降為 1 萬 6,895 美元。」

馬英九「某種方式與中國達成和解」的代表作就是服貿政策,如果執行下去,台積電就成為「厲害了我的國」鑲在那頂皇冠上亮麗的鑽石。台積電成為台灣「護國神山」,就是因為沒有「與中國達成和解」,才能獨佔世界鰲頭。

恐懼才是最大的敵人 恐懼誰?中國還是台灣

最後看看龍應台如何顛倒黑白:「在台灣,公眾對與中國關係升溫的懷疑與日俱增,尤其是在中國以嚴厲的鎮壓回應了始於 2014 年的香港民主抗議活動之後,這種鎮壓至今仍在繼續。民進黨不信任中國並強調捍衛台灣主權,這有其正當理由」。

然而龍應台筆鋒倒轉,既說有「正當理由」,怎能反把責任放到正當防衛的台灣人身上而表示:「但恐懼或許才是我們最大的敵人。恐懼滋生仇恨和不信任」。

對抗和恐懼是民主台灣的保護傘,因為恐懼中國獨裁專制的暴力,所以我們對抗;幸而台灣不是中國、香港,有「免於恐懼的自由」。

龍應台還歸罪說:「恐懼還滋生了加強控制的衝動」云云。證據呢?也是計程車司機的感受嗎?

蔣家政權下台灣人的恐懼 共產黨統治下中國人的恐懼

這裡特別引用法國啟蒙思想家孟德斯鳩在《論法的精神》(舊譯《法意》)中特別討論「專制主義的意義」,法蘭西院士雷蒙●阿宏(Raymond Aron)揭示出專制政權下,人人懦而不敢反抗的行為動機,就在於孟德斯鳩提點出的:「恐懼」。

龍應台如何可以反其道來說?

台灣人只有在蔣家政權下才人人恐懼,如同在共產黨統治下中國人、香港人、維吾爾人、圖博人等等處於無時無地的恐懼中。

哪一種「恐懼」更恐懼?答案不證自明。

以和平當幌子與中國唱和 落入統戰圈套

龍應台由「恐懼」而引申出:「以至於在台灣的政治話語中,即使建議與中國和平相處也會被視為天真、不愛國,或者更糟糕的:被斥為投降和背叛。」

「和平相處」的條件不是建立於「中國聲稱台灣是其領土,並誓言在必要時以武力奪取台灣。」之上;動不動用「和平」當幌子,無視中國的文攻武嚇反而與中國唱和,這才是那些人要檢討的地方,也是台灣集體思考並解決「安全」碰到「和中、親中」衝撞後,產生出來的自我保護的方式。

中國的本領之一就是「統戰」,讀讀「民盟」的血淚史,連高級知識分子都栽在他們佈置的圈套中,何況政客等下焉者。

良心安否? 中國信用惡劣如何保證?

「建議與中國和平共處」的在台灣不會受迫害,但對得得起生活在暴政下的那些人嗎?問問流亡於外國有家歸不得的「大國」人民罷。在台灣有言論自由,可以放言高論,但摸摸自己的良心安否?

龍應台說:「幾乎所有台灣人都希望保護我們所珍視的自由。我們的分歧在於如何實現這一目標──是通過和解,還是與中國的對抗。」

台灣從沒有反對談判,問題是與中國和談中國設不設前提?有沒有保證?中國信用惡劣,如何有安全可信的保證?所有自由國度的人都會毫無保留的給出答案:「無」。

余英時:要投降 最後五秒鐘就可以了

她的結論是:「有一點現在是清楚的:完全依賴美國、同時拒絕和對抗中國不再是一條可行的前進道路。不首先確保和平,就不可能有民主。」完全不能自圓其說。

重點是:民主若而不能確保,和平就是奢談;有而且只有在保持民主的條件下,才能有「可行的前進道路」可言。

台灣不可能與魔鬼談和,中國一九四九年後的斑斑血淚史與台灣維持的自由、民主、人權等價值背道而馳。哪一天中國民主化了,再談和平不遲。

《中國時報》創辦人余紀忠洋洋得意跟余英時說,他的報紙名字多有遠見,到中國辦報也可以不改名。余英時冷冷的兜頭一盆冷水回應:「要投降,最後五秒鐘就可以了。」這句話可以轉送龍應台們好好咀嚼、體會。

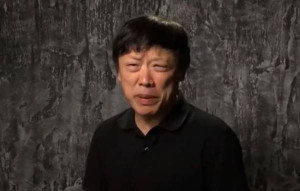

作者:金恒煒,作家與政治評論員,輔大歷史系畢業,曾擔任《中國時報》〈人間副刊〉主編、創辦《當代雜誌》並擔任總編輯,著有《趙高與浮士德:台灣政治探針》、《解構「他,馬的」:爆破「黨國」最後的「神話」》、《面對獨裁:胡適與殷海光的兩種態度》等書。