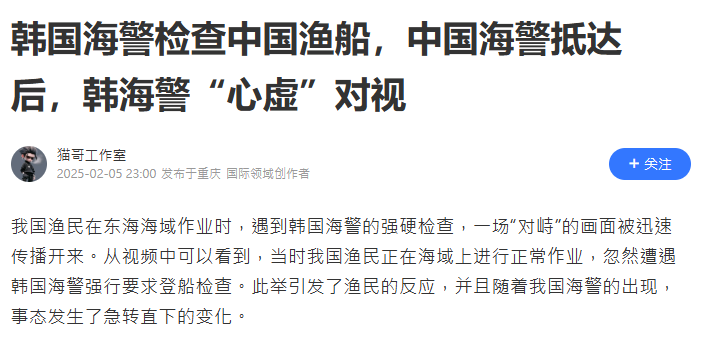

近日,中國媒體報導中國漁船在東海作業時遭遇韓國海警登船檢查,並形容該事件為一場「對峙」。報導強調韓國海警「心虛」、「尷尬」,而中國海警的到來則被塑造成漁民的「強大後盾」。然而,若從國際海洋執法的背景來看,這一事件涉及多重法律與執法層面的考量,並非僅僅是一方施壓、另一方反制的單一敘事。

韓國海警對中國漁船的檢查行動,源於東海與黃海海域長期存在的漁業爭端。韓國政府每年針對專屬經濟區(EEZ)內的非法捕撈行為加強執法,特別是在特定季節禁漁期間,加大巡邏力度。部分中國漁船因未獲韓方許可進入其 EEZ 作業,或使用底拖網、電擊捕魚等可能影響海洋資源的捕撈方式,導致韓國海警採取強制登檢措施。

當前熱搜:殲-20戰機驅離F-35、殲-16一機鎖定2架F-22? 中媒強調反隱形系統成效

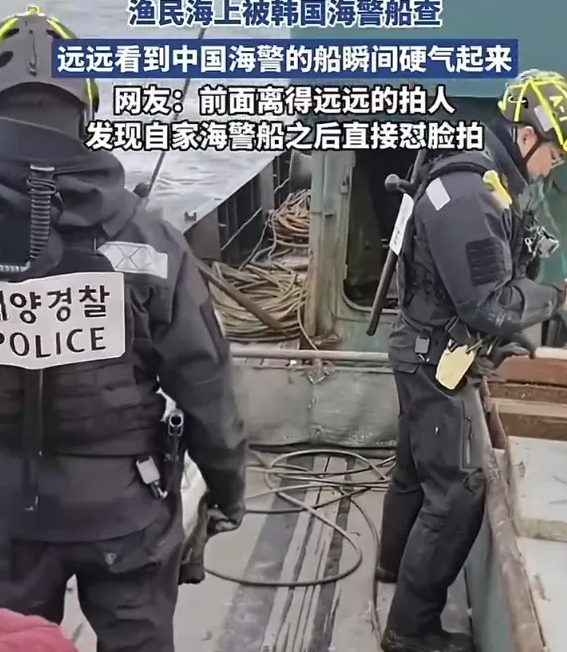

中國媒體在報導中較少提及這些背景,而是將韓國海警的行動描述為「突然登船」、「強行檢查」,突顯中國漁民在遭遇執法時的「被動」處境。與此同時,報導強調中國海警的到來如何改變局勢,使韓國海警陷入「尷尬」,營造一種中國漁民獲得保護後「更加自信」的形象。

中國媒體特別強調「漁民用手機拍攝韓國海警執法」、「中國海警到場後,漁民態度發生 180 度轉變」,營造中國海警提供保護的印象。然而,這選擇性忽略了幾個關鍵事實。

中國海警的介入涉及國際法的適用問題。根據《聯合國海洋法公約》(UNCLOS),若中國漁船確實進入韓國 EEZ 作業,韓國海警有權依法執行登檢。中國海警的出現是否影響韓方執法,或是否符合國際慣例,這些問題在中國媒體的報導中較少被提及。

全站首選:大翻車!中國官員用ChatGPT寫日記 OpenAI不忍了:跨國鎮壓駭人內幕全公開

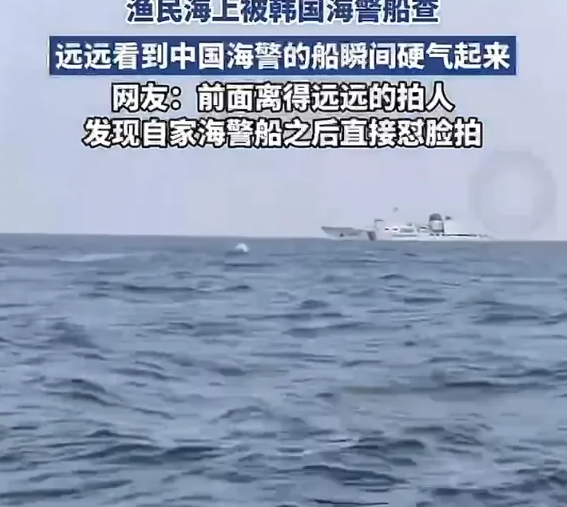

報導形容「韓國海警發現中國海警後互相對視,陷入尷尬」。事實上,韓國海警與中國海警在執法過程中偶爾會發生短暫對峙,但雙方通常會透過溝通協商來處理執法爭端,而非單方面撤退或讓步。

中國媒體強調「漁民正在正常作業」,但未提供具體證據證明作業位置是否在公海或中韓協議規範的作業範圍內。中韓在海洋執法上的爭議,部分來自對漁業區域劃分的不同理解,事件發生地點的法律地位仍需更進一步確認。

中國媒體在報導國際海上執法事件時,常使用「外國勢力施壓—中國力量反制—對方受挫」的敘事模式,塑造中國在區域衝突中的強勢形象。此次事件的報導亦呈現出類似特徵,將韓國海警描述為「強硬但無力」,而中國海警則被描繪成「強大且正義」,強化中國在區域海洋爭端中的主導地位。

報導最後以「韓國海警的小把戲在中國海警面前無地自容」作結,進一步突顯民族情緒,卻忽略了事件本身的法律與外交背景。這類報導方式可能加深公眾對國際爭端的片面理解,強化單方面的對立情緒,而非促進理性討論與多邊合作。

報導強調韓國海警「心虛」、「尷尬」,而中國海警的到來則被塑造成漁民的「強大後盾」。 圖:翻攝自騰訊網

報導強調韓國海警「心虛」、「尷尬」,而中國海警的到來則被塑造成漁民的「強大後盾」。 圖:翻攝自騰訊網