曾在歐洲求學和工作的皓楓,曾在位於歐洲小島的難民營擔任緊急救難援助志工。她以親身的經歷,協助我們了解冒生命危險離開戰火家園來到歐洲的難民;也用客觀的數據和說明,回應歐洲的難民相關議題。

「在那裡我沒有選擇,飛機轟隆轟隆的飛到我的村子,我原本有老婆和兒子,現在我什麼都沒有了,炸彈投下來的時候,他們都還在家裡等著我回去。」眼前的男子平靜地說著他的過去,「大家都以為我們想要享受歐洲的自由社會才逃來這邊,但我真的只想回家,戰爭爆發前的敘利亞是很富裕的國家,我們有好多流行歌手,你聽過嗎?」男子露出微笑說著,在暴雨中掀開雨衣,拿起手機秀出戰爭前的樣貌。他說他的名字叫做哈桑,在家鄉是個大學生,但還沒來得及念完,就開始逃難。

眼前的這十多人是最後一批要送往中繼難民營的人,今夜的這艘船在清晨兩點從Lesbos島東北方Palios一處野海灘登陸,全船共計 57人。其中兩位孕婦,和一位失溫的兩歲小男孩,都已經在第一批次中送回中繼營地交由值班醫生安排後續檢查及治療。

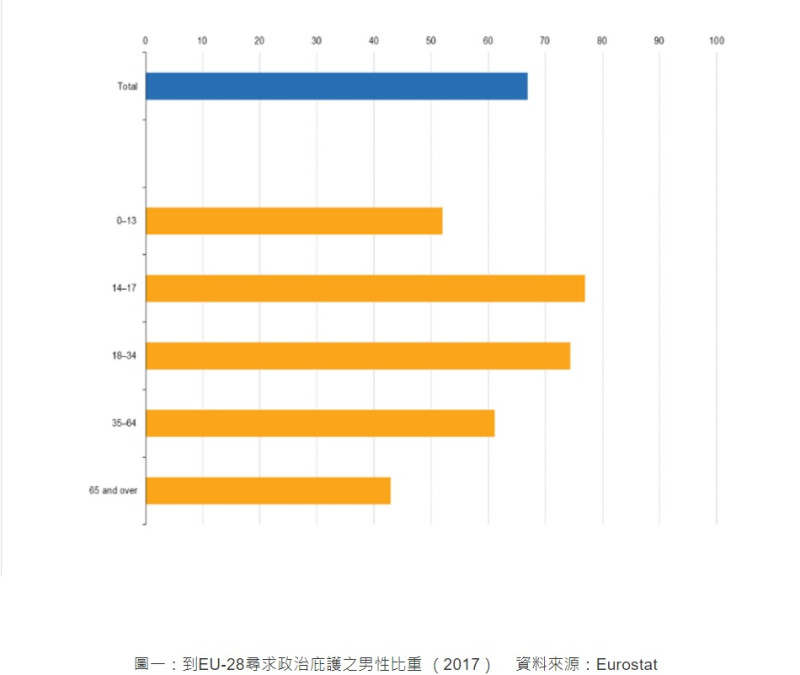

根據歐盟的統計,進入歐盟國家尋求政治庇護的國籍分布以敘利亞和伊拉克佔最多數,接著是奈及利亞以及巴基斯坦。年齡分布則以35歲以下的青壯年及幼年孩童最多,共佔82%。根據2017年統計顯示,總人數中男性難民約佔整體的67%、而女性約佔33%,男女比例落差頗大;其中,14~34歲男性佔比(已超過74%),更是大幅高於女性佔比(約25%),男女佔比約為3:1(見圖一)。哈桑說,這個年紀的女性在逃難過程中時常需要面對暴力、性侵甚至是人口販賣等潛在的風險,跋山涉水離開烽火連天的家鄉,並非從地獄通向天堂的保證,多的是為了求生而逃離戰火卻加速走到生命盡頭的例子。許多沒有親人陪同的女性在抵達歐洲邊界前就消失在這個世界上了。因此,對年輕女子而言最容易存活的方式,就是在途中結婚、在丈夫的庇護下躲避四伏的危機。「他們就是在途中為了安全結婚的」,他一邊說一邊指著一旁的一對年輕夫妻。

由於Palios距離聯合國難民署的中繼營地車程大約一個小時,聯合國難民署的小巴士又只能容納十人左右,來來回回跑了好幾趟。「這裡確實是希臘沒錯吧?」哈桑的眼中同時透露出了期待和擔憂,深怕千辛萬苦渡海卻根本沒有離開土耳其。哈桑曾經在土耳其的難民營待了將近一年,每天早上被人送至工地工作,直到晚上才回來,被非法勞力被剝削,原以為遠離了家鄉的戰火,卻只不過是一腳又踏進另一個火坑。協助難民偷渡的人口販運販子告訴他們,只要偷渡到歐洲境內,人生就能重新來過,可以自由的生活也可養活他們的孩子,想去哪個國家就去哪個國家。

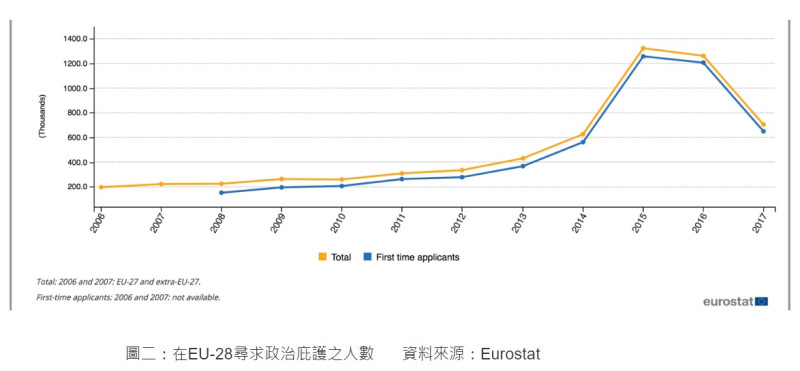

但事實上,根據歐盟的難民政策-都柏林規則(CEAS, Dublin II Regulation),難民第一個踏上領土的國家必須受理其政治庇護的申請,而難民除非有需要照顧的家人在其他國家,否則也只能向第一個進入的歐盟國家庇護。2017年起,歐盟國家尋求政治庇護的人數大幅下降,數目大約只有前兩年(2015年)的一半左右(見圖二),其主要原因,其實是歐盟與土耳其簽訂的一項協議,歐土難民協議。根據規定, 在2016年3月該協議生效之後,所有經過土耳其非法進入歐洲的難民都會被遣返回土耳其,這個條約成功的嚇阻了許多想前來歐洲的難民們。而作為交換條件的是,歐盟也承諾將會協助土耳其舒緩難民問題,並提供經濟協助一共60億歐元,且加快審核土耳其加入歐盟的申請。

全站首選:遇隨機攻擊如何自保? 林智鴻攜手五甲警宣導危機應變防身術

「我們半夜從土耳其出發的時候天氣晴朗,海面也很平靜,人口販子在我們上船前就不斷強調只要朝著燈塔的燈航行就好,但不到一小時就開始下起大雨,海浪越疊越高,風雨交加下視線模糊的我們幾乎找不到燈塔,船上瀰漫著不安和恐懼的氛圍,幸好最後還是順利靠岸了。」百分之九十來到歐洲的難民,都是經由土耳其到希臘來的,因此大部分的人口販子都已經很有經驗,通常會先確認兩邊的天氣才把人送上船。事實上,很少有難民船願意在暴風雨中來到lesbos島,因為即使此地北岸已是土耳其和希臘海上領土最接近的地方,超載的橡皮艇在這短短十公里左右的距離卻也非常危險。或許是因為2016年簽訂的歐盟-土耳其協議,使得土耳其海巡更加嚴格的執行海上巡邏以阻擋難民船隻越過土耳其海上邊境,因此偷渡販運集團才想藉著暴雨作為最佳掩護,讓難民們在今夜搭上橡皮艇來到希臘。

在太陽躍出海面時,小巴終於緩緩駛來,準備載著最後一批人返回營地結束今天岸邊的工作,整車的人連日經歷了樹林躲藏、渡海、暴雨,一個個疲憊不堪,陸陸續續在晃動的車上睡著了。「在這種天氣搭船實在是太冒險了」志工艾咪嘆了一口氣,一邊替司機抹開起霧的擋風玻璃 。艾咪是在這個非營利組織待了半年的志工,在她來到島上的第一天就有一艘難民船在海中翻覆,無人倖存,希臘海巡最後打撈起33具屍體,其中三分之一是年幼的孩童。根據聯合國統計,從2000到2017年,一共有33,761人為了跨越地中海而死亡或失蹤。如此層出不窮的悲劇,卻也擋不住洪水般湧入歐洲的難民。

車子抵達聯合國難民署在Lesbos北方一個小鎮Sykamineas的中繼營地,今夜最後一批難民們隨著艾咪穿過高聳的鐵絲圍牆,前去物資帳篷領取乾爽的衣服,淋了一夜雨的人們一身衣服早已濕透,衣角也都還滴著水。「我們給每個新來的人一套乾淨的衣褲和鞋襪、牙刷和牙膏、水和食物,雖然沒辦法讓他們快點拿到身份定居下來,但至少能讓他們有一些基本的尊嚴。」

雖然這個營地大部分的物資都是從世界各地捐贈過來的,但是營地主要的硬體架設、帳篷、睡墊和毯子等都是由聯合國難民署提供。在2015年到2018年之間,歐盟總共提播了220億歐元的經費在難民危機上。其中96億歐元在歐洲境內使用(包括64億長期安置費用、18億緊急救難費用和14億代理及營運費用),而124億歐元則在歐洲以外使用(較為大筆的包括使用在土耳其境內難民的10億以及歐洲緊急信託-非洲的26億)。鉅額的花費在歐盟國家面臨經濟危機時,社會上也漸漸出現了不一樣的聲音。

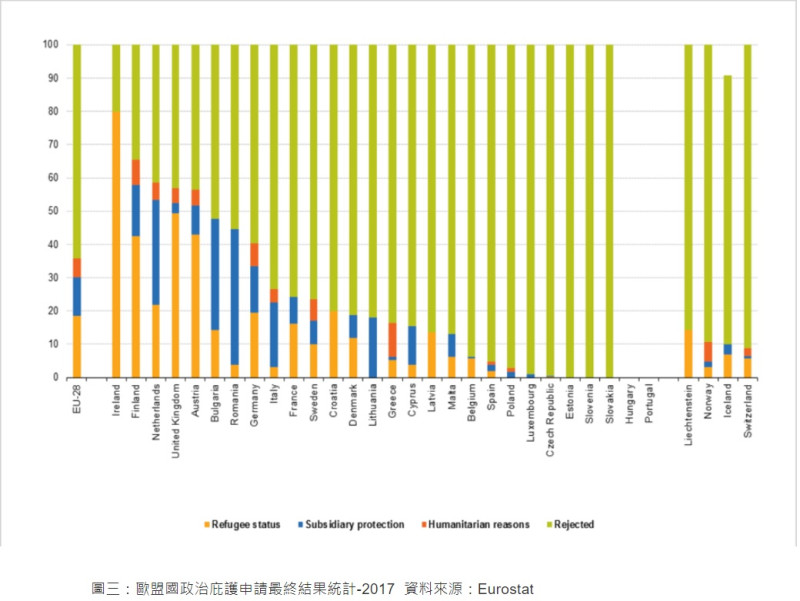

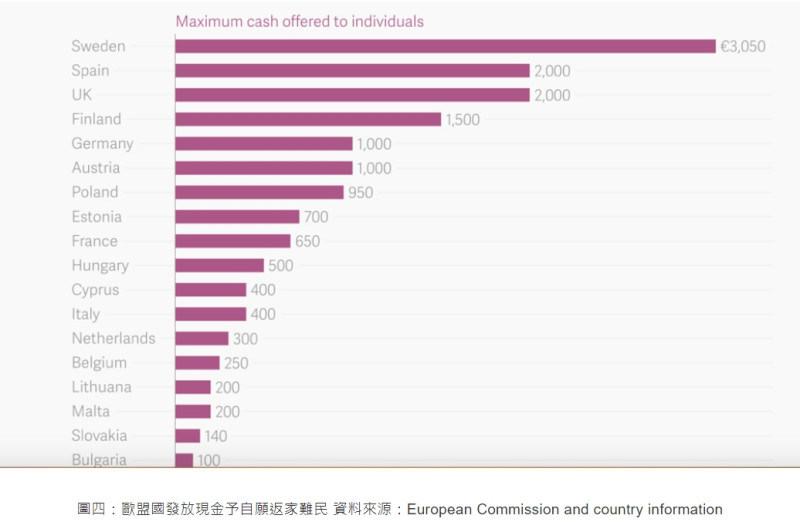

歐洲國家在經濟危機下面臨著企業倒閉、失業率攀升、政府開支縮減等狀況,而根據統計支持一個難民的申請並提供第一年的開銷(包括社會支出、提供住所、教育等),大約需要花費一萬歐元,這對許多已經負債累累的歐洲政府而言,無疑是一個沉重的負擔 (Huysmans 2006)。除此之外,有國際媒體認為,歐洲國家害怕難民的湧入會帶來治安上的疑慮,且隨著穆斯林或其他文化的進入,歐洲本土文化會漸漸式微。義大利極右派副總理兼內政部長馬泰奧·薩爾維尼就曾在大選時祭出遣送50萬難民回家的政見,相似的右派理念也發生在奧地利(奧地利總理賽巴斯丁·庫爾)及德國(巴燕基督教社會聯盟主席 霍斯特·傑霍夫);有的國家為了鼓勵難民自願返回家園,發放金額高達3,050歐元的現金給自願離開的人(見圖四),有的國家則免費送上回程的機票。在這樣的政治風向下,根據統計,2017年起有超過60%的政治庇護申請被拒絕(見圖三)。

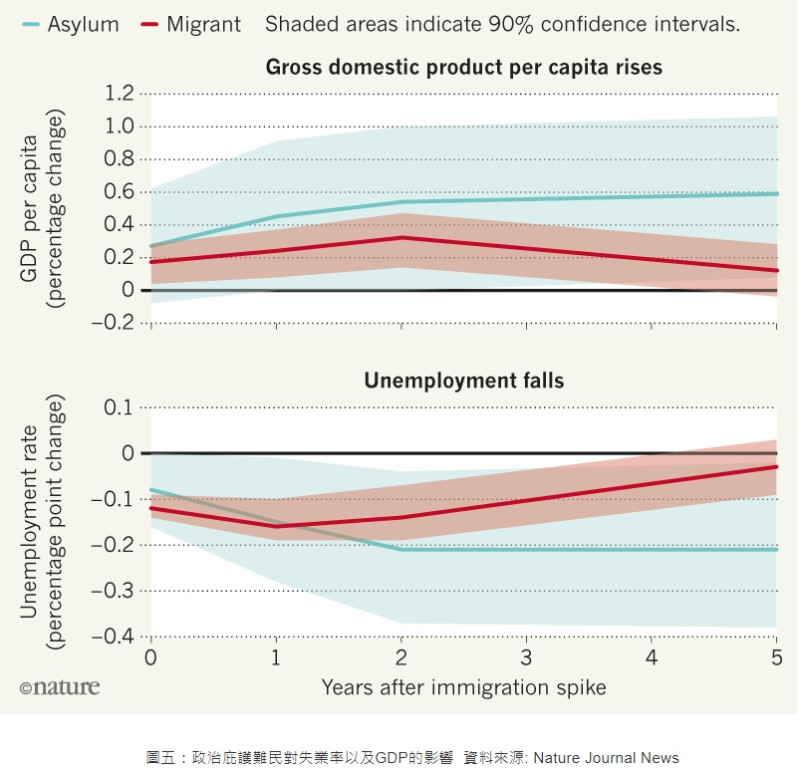

儘管以經濟和文化角度出發的反難民聲浪不斷,一份分析近三十年內十五個西歐國家的資料並出版在Science Advance的研究卻指出「政治庇護難民們其實對該國家造成正面的影響」,能夠降低失業率並促進GDP成長(見圖五)。雖然短期內政府需要較高的支出,但長期下來,這些政治庇護移民與社會融合之後,將刺激消費市場的需求,並在所得稅、以及退休基金上有所貢獻,甚至舒緩西歐國家長久以來面臨的勞力短缺問題。舉例來說,IMF研究指出,德國為了接受難民已經支付了超過200億歐元,但後續帶來的國內市場需求(如居住需求)使德國2016年經濟成長0.3%,預估造成的整體歐盟GDP增長約為0.13%。這樣的結果與政治庇護移民結構有很大的關係,如本文前段所提難民的主要組成為青壯年人口,比起仰賴社會福利維生的老年人口對經濟有更高的貢獻力。

不過即便政治庇護移民帶來的利益已經經過研究的證實,但這些其實都需要相對長的時間才能看見效果。比如要讓移民達到70%左右的就業率,短則三年,長則需要十五年,細究原因,最主要的困境就是語言、教育水準和經歷戰爭及逃難後產生的心理創傷,種種阻礙都使得他們比一般移民需要更長的時間才能融入社會。

太陽漸漸地爬上山頭,一輛大巴轉進難民營的停車場,那是將他們轉送至小島南方進行正式登記的交通工具。婦人們牽著孩子,歡喜地走上大巴,有幾個人特地來跟志工們道別,他們緊握著志工的手不斷道謝。「每次看到他們這麼感謝,我都覺得很抱歉,因為我什麼都沒能為他們做,只能為他這一夜提供一點點身為人的基本需求。而他們並不知道,今天登記完之後,明天開始要面對的,是半年或者一年,消磨意志又遙遙無期的難民營滯留。」艾咪一邊說著一邊向他們道別。

臨行前,一個五歲左右的男孩跑過來遞給她一包巧克力,害羞地指了指巧克力,又指指愛咪。「你留著吃,我有很多吃的了。」艾咪也指了指巧克力又指了指男孩,笑著對他說。「你不接受他會很難過的,這是他的心意。」男孩的爸爸說著又把巧克力塞回艾咪手裡,抱起男孩走回車上。

「他們擁有的那麼少,但還是願意分享僅有的一點食物。我們擁有的這麼多,卻不一定懂得給予。這就是為什麼我想留在這裡,用我的雙手為其他人做一點點事情」艾咪說。

本文由:台灣歐洲聯盟協會授權刊登