瑪利婭覺得,她慢慢沒有那麼討厭福爾摩沙了,甚至還有些喜歡。

去年秋天,瑪利婭一家四姊妹隨著父親來到了麻豆社。其實亨布魯克負責的地方還包括大武壟、哆囉嘓,甚至北到諸羅山,再過去就是洪雅族而不是西拉雅的小世界了。

現正最夯:高虹安助理費案二審大逆轉 林岱樺:莫讓冤案成為政治鬥爭工具

除了亨布魯克一家外,荷蘭人派在麻豆社的還有一位專駐商務員行政官,一位行政助理,二位宣教士,五位教師及助理教師,還有十六名軍士,以及十名班達島來的黑奴。麻豆社事件及火燒麻豆社是荷蘭統治福爾摩沙二十四年來的大事,亨布魯克自忖身負重任,更是倍加努力,戰戰兢兢。熱蘭遮城方面自然很重視麻豆,還在這裡安駐了兩個小炮。瑪利婭四姊妹與媽媽安娜,在熱蘭遮城住了幾個月,等亨布魯克在麻豆社建好禮拜堂以及石屋完成後,一家人就搬到麻豆社來。有趣的是,在禮拜日,用這兩個小炮來召集村民上禮拜堂,而不是用鐘。

瑪利婭四姊妹每天的生活都非常規律。在福爾摩沙,天很早就亮了,瑪利婭每天早上六點左右就起床,父親會帶領全家人先讀一小時的聖經後再吃早餐。

三餐是福爾摩沙女管家所準備的。亨布魯克一家早已適應了福爾摩沙式的食物,早餐吃小米飯,中餐常有魚、蝦、螃蟹可吃,晚餐則常常是麻豆社人稱為稱為「米買」的特殊風味菜餚,把米、鹿肉、芋頭,一起混合,包在一張大葉子內,蒸熟。很獨特,也很好吃。這裡水產動植物都很豐富,婦女在閒暇時,就乘坐舢舨去抓魚、蝦或採菱角、蓮藕。水果則三餐都有,是瑪利婭的最愛。這裡的水果太豐富了,許多都是荷蘭人沒有見過的,鳳梨、芒果、荔枝、文旦、香蕉、木瓜。

當前熱搜:中共逼東南亞多國反對高市「台灣有事」矢板明夫:中國已黔驢技窮

水中有撈不完的魚蝦,陸上有成群結隊的野鹿,水果一年四季都有。瑪利婭開玩笑說,福爾摩沙人真是得天獨厚,他們才是上帝的選民。

早餐吃完後,瑪利婭和大姐海倫則到禮拜堂附設的主日學校去當助理老師。她們幫忙教學生荷語,自字母寫起,而她們也因此慢慢學會了麻豆社人的語言。

禮拜堂學校分成大人班及小孩班。大人班又分成男子班及女子班。麻豆社依循尤羅伯在新港社的作法,清早為成年男性,下午為成年女性,互相輪流,每週一次二小時。(註一)孩童上學時間則全島一致化,上午九點到十二點,下午二點到四點,來校上學,也與荷蘭本國相差不大。(註二)

在甘治士牧師與尤羅伯牧師的時代,為了使本地居民易於接受,乃以地方語言加上拉丁字母的新港文編寫祈禱文、教義書等。大約自二年前,大員教會開始抨擊尤羅伯,認為如此有太多尤羅伯個人解讀成份。他們認為,如果福爾摩沙人只用自己的語言記住基督教的基本原理,如果稍加詢問這些原理的意義,就不懂了,這是虛有其表的基督徒。於是像范步廉牧師(註三)認為不應該用福爾摩沙人的語言(也就是新港文)來教學,他們認為應該用荷語教學,並全面改編祈禱文及教義書。

比亨布魯克早到達福爾摩沙一年的倪但理,則認為應土語及荷語並用。倪但理是個很正直,也很認真的人,這裡的荷蘭人和福爾摩沙人都很敬重他。福爾摩沙有水牛,就是他向東印度公司借錢買來。目的是為了提升福爾摩沙人種稻。倪但理同時還買了農具、運貨馬車,以教導福爾摩沙人用犁耕技術來種稻,,而不是只用鏟子。倪但理負責的區域包括蕭壠、新港、目加溜、大目降,他和亨布魯克的教區加起來已經大約有南荷蘭省那麼大。

麻豆社現在已有一百四十五位男孩學校,算是福爾摩沙上最大的學校。他們拼字、讀、寫都相當好。但以荷蘭文授課後,顯然福爾摩沙人不太喜歡,雖然仍按時來上課,但學習效率變差。教師們制定了一些罰則,嚴重的甚至要罰交鹿肉甚至鹿皮,好不容易才收到一些效果。但似乎不同地方的原住民反應不同。聽說新港社有些年輕福爾摩沙人很滿意學荷文,甚至要求改荷蘭名字,穿荷蘭衣飾。

福爾摩沙的夏天很炎熱,而這裡的西拉雅人都有午後小憩的習慣。睡醒後,媽媽安娜會和小妹妹們上一些課,也教海倫和瑪利婭學一些女紅和家事。

不過,海倫和瑪利婭最喜歡的還是和烏瑪及一些年輕女孩到附近的草原上去看鹿群。

亨布魯克和政務員范史丹是荷蘭人在麻豆階位最高的,他們兩位共住著一棟石屋-麻豆社唯一的石屋,石頭和熱蘭遮城的城牆一樣是由漁翁島(註四)上一六二三年荷蘭人所蓋的城堡拆下後運來的。其他荷蘭人只能像福爾摩沙人一樣住竹屋。范史丹仍是單身,亨家則人口眾多,而范史丹則在亨家搭伙,彼此都方便不少。

亨布魯克四姊妹更是把烏瑪當做好友,常常玩在一起,烏瑪也喜歡往亨布魯克家跑,簡直就快成了五姊妹了。

瑪利婭在荷蘭時,就讀過甘治士牧師對福爾摩沙人有這樣的描寫:男人很高、極粗壯,事實上幾乎是巨人。其膚色介於黑與棕之間,…相反地,婦女很矮小、胖壯,其膚色棕黃,…大抵而言,福爾摩沙人民友善、有自信,脾氣好,對陌生人好,會很友善地給陌生人食物…他們不會偷,而會把不是自己的東西歸回原主。福爾摩沙人的家庭或夫妻觀念薄弱,婚前婚後男女性關係都不是很嚴謹,家庭觀念、善惡觀念都很薄弱。但好處是人人溫和善良,對朋友、同伴都很忠心。

但瑪利婭認為,福爾摩沙男人與女人體型沒有那麼懸殊,膚色也不算棕黑,那可能是曬了太陽過多的關係。倒是福爾摩沙人真的是像甘治士所說的友善而好客。

亨布魯克姊妹來到福爾摩沙以後,都以為福爾摩沙人凶悍,特別是麻豆社人在傳聞中很可怕,但其實不然。亨布魯克姊妹們特別喜歡福爾摩沙人戴花的習慣。福爾摩沙人是戴花的族群,不論男女,都喜歡用花來當頭飾,或是在胸前掛一串花。福爾摩沙不但水果多,花也多。瑪利婭姊妹們也學著在頭髮上別著一朵花。

亨布魯克家的大女孩們早上要循規蹈矩唸書、教書,下午除了教小孩子學荷蘭文外,他們常約好烏瑪,請烏瑪帶她們去看溪邊鹿群。福爾摩沙的鹿群,身上有圖形的斑點,鹿角不是很長,非常溫馴,膽子很小,通常一、二十隻聚集在水邊吃草,看到人就受驚走掉。

烏瑪懂得怎樣找到最好的觀賞地點,這地點必須稍高,又必須是通風。亨布魯克家的姊妹們,隔著大約五十公尺屏息看著小梅花鹿群,看累了,就躺下來仰頭或看天上的白雲,或看樹上的各種鳥類及樹叢裡的蝴蝶、蜻蜓。這裡的蝴蝶又大又漂亮,還有許多不知名的野花。

有時候,瑪利婭會把楊恩寄來的信也拿到草原來讀。楊恩信守他的諾言,把他所作的曲子寄來了,瑪利婭就在草原上,有時吹,有時唱。自荷蘭來福爾摩沙的船班常常會帶來楊恩的信。瑪利婭總是一讀再讀,讀到海倫一直取笑她,所以瑪利婭不喜歡在屋內看信。石屋雖然不算小,但亨布魯克一家人口不少,就變得有些擁擠,這也是瑪利婭喜歡到原野的原因。福爾摩沙的田野景觀太豐富了,麻豆社面臨內海,外海處有些沙洲,內海沿岸則盡是沼澤地,長滿了水筆仔,這是一種特殊的植物,開花結果後,在母樹長成幼芽,掉到水中,隨之漂流,有若胎生,可引來多種水生動物。沼澤地內有一大堆寄生蟹,以及她也叫不出名字的動物。到了秋天,會有一種黑面長嘴的大鳥自北方飛來過冬,停留二、三週以後再飛走。瑪利婭也很喜歡到這裡來觀賞這些美麗的大鳥。

瑪利婭和姊姊看鹿群正看得高興,突然鹿群起了騷動,一大一小兩隻鹿突然兩足立起,呦呦驚叫。瑪利婭看到小鹿腹部插了一支箭,大鹿背上則掛著一些長約二公尺的標槍。平靜的草原突然響起年青男子的吆喝聲,還有狗的吠吠聲。將近二十位福爾摩沙人包括直加弄和阿僯突然現身,烏瑪認出來他們就是與阿僯住在同一聚會所的人。這批人本來是圍著圓圈向鹿群趨近的,但鹿群很快衝破包圍圈,福爾摩沙人雖然跑得很快,但鹿群更快。沒想到,福爾摩沙的黑狗,雖然貌不驚人,但很精幹,奔跑起來比鹿群快,而且續航力十足。

追了兩公里左右,終於追上了受傷的小鹿。三隻狗合攻一隻鹿,幾個回合下來,小鹿不支倒地,大鹿卻仍然負痛奔跑,大鹿背上的標槍,竟然還綁了個鈴鐺,所以大鹿奔跑時鈴聲不斷,福爾摩沙人就聞聲而辨知鹿群的奔跑方向。然而,鈴聲愈來愈遠,幾隻狗仍然鍥而不捨地追著。狗的吠叫聲愈來愈遠。卻突然,傳來狗的淒厲叫聲,而後狗群反而跑了回來,瑪利婭看到有一隻狗腹部中箭,血跡斑駁。

直加弄數來數去,狗還少了一隻,想是凶多吉少。阿僯把箭頭拔出,受傷的狗痛得狂吠,阿僯為狗止血,一面恨恨的說:「新港社的傢伙又來攪局」。直加弄和幾個族人繼續前去搜索失了蹤跡的狗。

再過去不遠,就是新港社人的地盤。麻豆社人和新港社人本來就是世仇,而為了鹿群和獵犬的事,更是常起衝突。兩邊的長老卻儘量克制族人不侵越對方地盤,以免被視為挑釁。但狗群無知,難免逾界,每每遭到對方的毒手,兩社的人,就不免起衝突。更糟的是,衝突到最後就是兩社的男人對殺,過去每年總有十來位壯士,為此丟了項上人頭。福爾摩沙人有割頭的習慣,而且視此為壯士,甚至成人禮就是去割個對方的頭顱回來,掛在自己的屋頂上。荷蘭傳教士來了之後,兩個社都答應儘量互不殺伐,但兩社之間的糾爭還是時有所聞。

雖然沒有能夠獵到大鹿,但至少獵到那隻稍小的鹿,阿僯青年聚會所的麻豆社原住民依然很高興。他們把鹿綁在竹竿上,四人扛著走回部落,一面高聲唱起「獵鹿之歌」。

瑪利婭覺得,福爾摩沙人的歌聲真是不賴。

註一:大部分的荷蘭士兵都不識字,而原住民只要信基督教就可以學習讀寫。可以猜想,原住民識字率可能超過或很快就會超過荷蘭士兵的識字率。(《荷據下的福爾摩沙》,英譯 甘為霖,漢譯 李雄揮)近代國家未實施義務教育前,通常由教會負起教育責任,臺灣與荷蘭本國一樣,教育都屬教會教育系統。

註二:西歐普及教育未發展之時,荷蘭人在台灣所做的,幾乎等於普及教育。(《荷據下的福爾摩沙》,英譯 甘為霖,漢譯 李雄揮)

註三:S. van Breen 1643~1649來福爾摩沙擔任牧師,其妻在1644年因熱病過世。

註四:Pescadores,就是澎湖。

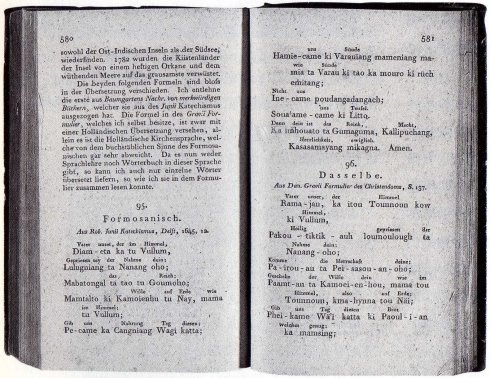

《西拉雅語與德語對譯》一書一八○六年刊行於柏林,此書第一冊為基督教主禱文(附德文譯文)。圖中第一幅No.95出自(新港語基督教信仰要項),是由第二任荷蘭傳教士尤羅伯以新港語寫成,刊行於一六四五年;第二幅No.96則出自(虎尾語基督徒指導信條書),由荷蘭傳教士倪但理以虎尾語寫成,刊行於一六六二年。

(錄自「風中之葉-福爾摩沙見聞錄」,第40頁。Lambert van der Aalsvoort著,林金源譯,經典雜誌出版。)