新聞

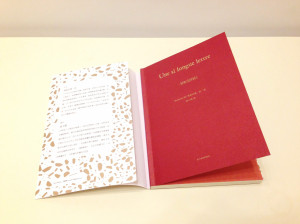

房間是人終生所求的縮影,讀楊婕《房間》

2015.11.20 | 11:49

房間是慾望,凌駕在物質上,是吳爾芙口中的,我們所貪戀的,要仔細追究的話,還真不懂我們對於房間的執著是為了什麼。房間常是封閉,不足為他人所踏入的空間,簡短的姐妹聚會,伴侶的長時間駐足,最常和你一起陪伴房間的人,我們也就放最多心在他身上。與人同住的房間又不同,我認識的人中,沒有人不想要屬於自己的房間。朋友和家人從小就共同擁有一個房間,與其說是房間,倒更像暫時擱淺的地方,都只是借住一宿,棲身之處難覓。

從小,大部分時間都和姊姊擁有一個房間,但我從來沒有想要捨下她另起新居的打算,與其說我們是姐妹,我們更像聯合作戰的夥伴。在相同的環境長大,但姊姊對於房間的執著異於我,對於這個房間,我從沒有想要劃下地盤的打算,總有一天我會離開,我的房間會在他處等待我的入住。姊姊劃下地盤的行為甚烈,一張張海報、明信片、畫作…壯烈的貼滿牆,喜歡的書籍快速堆積起,開始堆積物品的人是不會遠走的。

我的房間除了書籍和貓的必需品外,沒有別的東西,朋友說我的房間就像剛搬進來一樣,沒有人味。每2週我打掃一次房子,連同公共空間和室友的房間,以清掃來謝謝室友對我帶著貓的包容。對於房間逐漸堆積起的書籍,難以解釋的煩躁了起來,移動和暫留的事實強迫我將房間維持原樣,剛入住時,也試圖將它馴服,要它成為我的房間,但它始終不具人味,於是它成為我和伴侶暫時棲息的據點。

楊婕是貪戀房間的人,偶而的留宿和遠遊,不管是什麼居住形式,對她都貌似一場遠行。喜歡看她的遲鈍,與他人的隔閡成海,也許是因為封閉的房間和她是那麼的貼近,眷戀如她才得以書寫,其中,我最喜歡她的一篇《女生宿舍》,寫的是在朋友宿舍暫居10天的自己:

「那幾日妳發現住宿是非常適合妳的交友形式,不必整齊地對坐,刻意想話題填滿空白,也不必商量該到哪去參與什麼壯麗的事情。被迫住進同一個房間的妳們,只須從平淡的日常起始,而日常自會起始─天氣、保養品、衣著,連洗澡都能成為話題。跟媛相處,使妳想起大一住宿時期,有室友的妳多麼開心,18歲的妳沒體會過孤獨。妳都忘了。」

這場孤寂不知所以的和我共鳴了起來,接著,我的室友走進我的房間,趁伴侶還沒歸來時拉著我聊了起來,我總是晚出晚歸,多數回家時,她已經熟睡,如果我難得的早歸,她便會和我更新起她的近況,大多講述工作和愛情,如今我成為有室友和伴侶的人,鮮少有感到寂寞的時候,謝謝我的室友,我知道我的房間不馴,而妳還願意敲門。

作者:曾儀靜

(編按:新頭殼網站與高雄獨立書店「三餘書店」合作,每星期五固定推出書評。)

最新留言

專論》 因川普關稅而陷入困境的中國「SHEIN村」

0 分鐘前

在美國、日本等國家深受年輕人喜愛的中國電子商務網站SHEIN,因為川普政府的關稅措施,而受到沉重的打擊。在中國南部的廣東省廣州市,有一個被稱為「SHEIN村」的地區,這裡密集分佈著為SHEIN供貨的服飾工廠。隨著美國加大對中國的關稅攻勢,一些工廠因為訂單大幅減少而陷入困境。與美國的貿易戰「將傷害像我們這樣的底層工人,並使我們更加貧窮」,面臨失業威脅的移工們心情低落地這樣說。