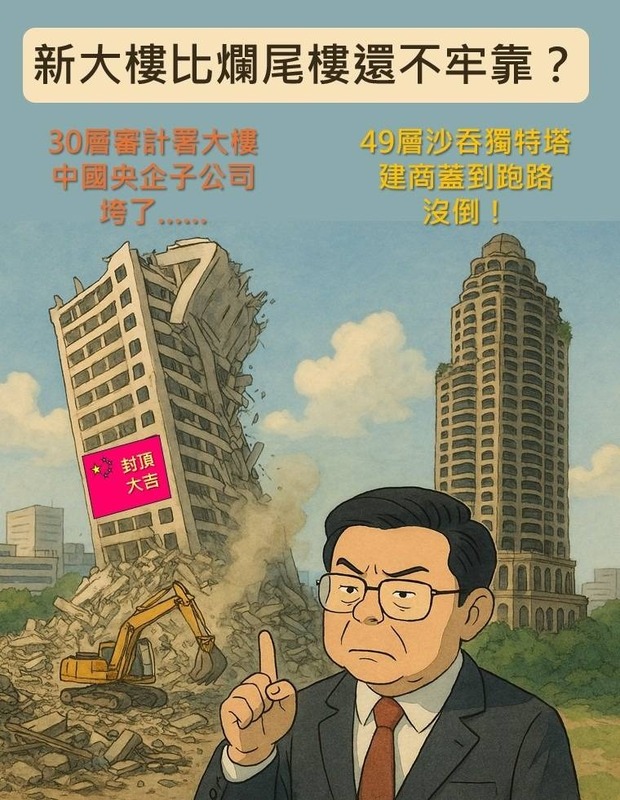

象徵性工程居然比爛尾樓還不牢靠

114年3月28日,曼谷一棟由中泰合資企業承建、尚未完工的30層政府辦公大樓,在緬甸強震波及下倒塌,造成嚴重死傷。該案由中國中鐵十局與泰國ITD公司合組承建,曾被視為中資工程在泰國的代表性案例。災後中方迅速刪除封頂宣傳資料,引發外界對其工程品質與責任態度的強烈質疑。對照同樣位於曼谷市中心、荒廢近三十年的「爛尾樓」──沙吞獨特塔,在此次強震中仍屹立不搖,顯得格外諷刺。當年久失修的建築物尚能保持結構穩定,反觀由中資承建的新建大樓卻瞬間垮塌,此一對比正突顯施工品質的缺陷。

噤聲與刪文掩蓋不了制度性問題

事故發生後,中鐵十局未提供任何說明就刪除發文資料,展現中國國企常見的「出事即噤聲」模式。官媒前總編胡錫進短暫發文直指大樓「八成有問題」,亦遭平臺刪除。此舉顯示即便發生此等憾事,中方仍試圖透過言論管制迴避責任,反映其缺乏透明問責的本質。該建築所在地震央距離約600公里,而沙吞獨特塔未受災反倒是中資新建物倒塌,究竟應歸咎於設計,還是施工本身?相關問題迄今未獲實質說明。

推諉卸責與民族敘事的交織迷霧

部分中國輿論試圖將責任轉移至泰國設計方,指出ITD為本地公司,並批評其採用「無梁板設計」導致結構不穩,藉此卸除中國施工單位之責。然而在工程中,中鐵十局與泰國ITD公司合資成立新公司做為承包商,本就負有整體品質與安全審查責任,不得恣意卸責。部分民族主義者更將外界合理質疑視為「抹黑中國」,不僅削弱對話空間,更暴露出中國對外工程話語策略的脆弱與防衛性。當失敗無法被承認,檢討無從展開。中國輸出的不只是低品質工程,更是一套拒絕錯誤的治理邏輯。

基礎建設背後的制度風險清單

本案倒塌建築原為泰國審計署總部,象徵公共治理與監督功能,如今卻成為信任崩解的象徵。中國對外輸出的「一帶一路」工程長年標榜效率與成本優勢,實則長期忽略品質把關與風險揭露。此次事件不僅是單一工程失敗,更暴露中國對外敘事的破產:當形象工程成為潰敗現場,制度性的遮蔽與無法承擔責任才是真正的風險根源。與中國合作的國家更應審慎評估其威權體制是否具備面對錯誤與修正失敗的能力,而非僅聚焦於價格與工期。否則合作的代價不僅是財務損失,更可能是公共信任的全面崩塌。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)