導演的成熟處,在於不以道德標準去評判角色,鏡頭下,每個人都在用自己的方法存活於關係中,父親用創作維持距離,女兒以疏離抵抗遺棄。全片沒有對錯,只是一種存在狀態。哈尼亞特調的配樂是恰如其分的,音樂反覆出現又消失,像極低頻迴響,輕輕反射著微妙、緩慢的情感碰撞,似節制卻漸進,不落入戲劇性的爆發。因此,對於和解,不帶一絲情緒宣洩的高潮,更不靠音樂製造假性圓滿。只是被引導去感受,一些關係永遠不會真正修好,但可以被正確理解,並認清已然發生,卻無法抹除的情感重量,且一直影響到現在。

真正能留下來的電影,往往不是那些在結構上最圓滿、敘事上最清晰的力作,而是那些願意讓缺席、停頓與無法言說成為敘事本身的作品。橫掃第38屆歐洲電影節六大獎項,並摘下第78屆坎城影展評審團大獎的《情感的價值》(Affeksjonsverdi),正是這樣一部作品,挪威籍導演尤沃金.提爾(Joachim Trier)用極其內斂的手法,捕捉情感在時間中如何被保存、被延宕、被誤讀,最終成為唯一能被傳遞,卻仍無法被修復的事物。

電影裡,聲音,尤其是音樂,成為情感的隱形建築師,由活躍於波蘭新古典音樂領域的知名製作人哈尼亞.拉尼(Hania Rani)親手配製,她以高度敏銳的構思串聯,編織出層層憂鬱而稀疏的聲網,為影片強化了家族根源的悲傷,營造出魂魄般的沉重感。片裡即便看似輕鬆的時刻,這種基調一如低頻不斷迴響,觀眾沉浸其中,很容易感同過去的幽靈在當下遊蕩。

當前熱搜:伊朗局勢惡化!美國駐沙烏地首都使館遇襲 川普揚言反擊

影片敘事,看似簡單卻精煉,劇中長期缺席的父親,在母親去世後重現,兩個成年女兒,用各自防禦的姿態面對這段關係,父親以一部自傳式電影計畫,作為試圖靠近的橋樑,卻暴露了他更傾向以創作者而非父親的身分處理情感。但,這並非電影的核心,真正賦予重量的,是過程中那些未曾說出口的句子、延遲的回應,以及在回憶與現實間游移的心理差距。

導演深受英格瑪.柏格曼(Ingmar Bergman)影響,採用室內劇般的氛圍,聚焦細膩的人際互動和心理深度,把距離縫隙化為劇情呼吸的空間,又運用非線性敘事,將故事如記憶般重組,但只在關鍵細節適當的時機揭露,避免了線性預測,突出回憶的非理性本質,既讓觀眾逐步理解角色動機,還營造了一層彷彿情感就是一種直覺的無序拼湊。

視覺上,導演選擇自然光與白牆房間,創造明亮又隱藏黑暗回憶的氛圍,家族老屋被視為一個情感跟記憶的儲存庫,代表情感與歷史的層疊。歷史片段以鬼魅入侵呈現,如納粹占領時期的幻影,象徵過去的揮之不去。種種一切,哈尼亞的配樂始終扮演著關鍵角色,她藉助鋼琴、弦樂與微妙電子元素,構建低調且極具張力的聲響空間,拋掉情緒化渲染,僅似薄霧般伴隨角色內心波動。不難看出,導演與哈尼亞的協作,確保了音樂與影像節奏、長鏡頭的靜止感和角色情感拉力的相互呼應。

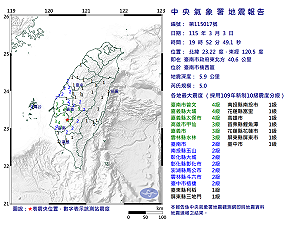

當前熱搜:快訊》19:52臺南市楠西區發生規模5.0有感地震 最大震度臺南市曾文、嘉義縣大埔、嘉義縣太保市4級

片中陸續出現的插曲,多從場景內的收音機、排練空間或角色生活背景裡流洩出來,它們不是內心抒發,而是時間痕跡,證明某段生活曾經存在。當這些旋律響起,意不在拉近角色距離,反倒是雕琢而來的不可逆隔閡,音樂仍在,關係卻已蛻變。

如開場取美國靈魂爵士歌手泰瑞.卡利爾(Terry Callier)唱紅的史詩歌曲〈女舞者〉(Dancing Girl)作為序幕轉折,以黑人創造力和夢想中的繆斯,相應女主諾拉的舞台恐慌和家族重聚的超現實感,開場便極其感性地增強了愛恨交織的內在衝突。類似地,在探討祖母自殺跟納粹黑暗的片段裡,一首耳熟的福音靈歌〈沒人知道〉(Nobody Knows)發出苦難救贖,成為孤獨的呼喊,恰與哈尼亞的憂鬱配樂形成互應,適度地強調了次女主艾格尼絲的歷史研究與無法言說的痛苦,輕柔地讓藝術療癒的必要性,在聲聲低吟中浮現。

這兩首歌曲,源自六十至七十年代的靈魂傳統,掌握了人性深層的孤獨,卻又以溫暖的人聲堆疊出希望的餘韻,非常完美融入導演的克制節奏,讓情感悄悄襲來。

隨著劇情推進,涉及的不是純粹的家庭修復,而是深一層探討情感如何被誤用及轉化。父親古斯塔夫的職業人設至關重要,他是導演,熟稔電影產業結構,能將人生轉換為可觀看的藝術形式,卻無法承受情感直接衝擊的即時性。對他而言,電影是一種安全屏障,可排練、剪接、重寫,免除直面時的混亂。當他邀請諾拉參與他的電影創作,這看似親近的舉動,實則是一種將父女關係拉向敘事,把私人情感變成素材的轉移。

從片頭描述老屋就像有情感的旁白開始,中心思想便已確定,片中嵌入的「劇中劇」是用作反映現實,導演借了柏格曼作品《假面》(Persona)的視覺暗示,探究身分重疊,如片裡好萊塢知名演員蕾切爾染髮模仿諾拉,不靠對白,僅透過眼神和肢體語言,便可逐次累積出情感高潮。對諾拉的拒絕更顯得格外清醒,那不是情緒反抗,是精準的自我防衛,她拒絕進入父親的敘事結構,拒絕再次淪為父親作品的配角,這一情節,訴求了情感表達並不保證真誠,有時,表達本身就是逃避的一種方式。

這個時候,音樂的融入便特別打動人心。當蕾切爾以外來者介入,哈尼亞插入風格低調,帶點文學氣息,由英國比格邦樂團(Bigbang)高唱的〈小狼〉(Little Wolf),讓那股搖滾活力與年輕野心混作情緒烘襯,既展現了衝突,也暗示了新生的可能。

相對地,新秩序樂團(New Order)所唱的〈世界〉(World),探討著愛情代價與現代疏離,當用在父親的音樂品味,恰好勾出情感的代價,哈尼亞融入電子元素,讓「聽」更貼近反思關係的迴圈,寓意代價從未消失。又藉著羅西音樂(Roxy Music)經典歌曲〈老調重彈〉(Same Old Scene),藉由那分藝術搖滾的倦怠與重複感,影射家族模式一再循環,描繪出疏遠關係,強化了和解的奇妙改變,諸如父親在自戀與脆弱間取得平衡,女主傳達內在衝突,尤其,蕾切爾這個外來角色,更像明鏡,能觸發所有人的頓悟。兩首跨越八、九十年代的流行曲子,精準扣住都市疏離的氣味,完全與導演強調的演員細微表情和互動表演手法,相得益彰。

導演的成熟處,在於不以道德標準去評判角色,鏡頭下,父親不是單純加害者,女兒也不是單一受害者,每個人都在用自己的方法存活於關係中,父親用創作維持距離,女兒以疏離抵抗遺棄。全片沒有對錯,只是一種存在狀態。哈尼亞特調的配樂是恰如其分的,音樂反覆出現又消失,像極低頻迴響,輕輕反射著微妙、緩慢的情感碰撞,似節制卻漸進,不落入戲劇性的爆發。

因此,對於和解,不帶一絲情緒宣洩的高潮,更不靠音樂製造假性圓滿。只是被引導去感受,一些關係永遠不會真正修好,但可以被正確理解,並認清已然發生,卻無法抹除的情感重量,且一直影響到現在。劇情在影像與音樂的共同作用下,空間、物體成了裝載時間的容器,角色更不會回到過去,而是留著慢慢體悟。

片名所指,其實是它的重量,是那些無法交換、修復或完整理解的情感,最終構成一個人是誰,所以,情感價值不在修復,而在承認。相襯的音樂,也是在這種倫理位置下運作,不替角色說話,不為觀眾感受,只是靜靜地存在,讓沉默與張力同時被聽見。當靈感來自英國自然景觀,擁有哭笑愛恨複雜的歌曲〈坎諾克荒原〉(Cannock Chase),伴隨創作者拉比.西弗(Labi Siffre)的歌聲在片尾響起,可以理解,以這首類民謠作為電影的療癒跟回顧,除了強化尾韻,還象徵新生,更傳達了情感的價值。