在習近平的統治之下,中國可以看見兩個方向:一個方向是越來越壓迫性的社會體制,另一個方向則是 追求高品質經濟的雄心。中國雖然需要創新與技術革新,但卻正在建構一種可能扼殺創新的社會政治體系。這和台灣是完全不同的,台灣已實現民主自由的體制,同時在自由市場經濟的體制之下,追求高科技的發展。筆者經過長期的研究與思索,似乎在這兩個現象當中,看到了台灣已經跳出了中國《以自我為中心而吸收多元》的框架。

「漢人不擅長接受多元文化」是與其’歷史文化結構、政治中心觀念與天下秩序的思想有關的。我們可以這樣說:漢人並非「天生排他」,而是他們的文化體系——特別是儒家天下觀——把多元文化加以「同化」為一元的秩序。所以,表面上來看漢文化似乎是不接受多元,但其實應該說是「以自我為中心而吸收多元」。

以下我們可以分幾個面向來看這個問題。

當前熱搜:《實習醫生》性感男星殞落! 艾瑞克丹恩不敵「漸凍症」享年53歲

一、思想層面:儒家的天下觀與文化中心主義

(一)「華夷之辨」是中國文明秩序的核心: 自周朝以後,華夏文化有就「中國=文明中心」、「四夷=未化之民」的思想,外族如果接受「禮樂教化」,就被視為是「可化」的;但如果不從儒道,則會被視為「蠻夷」。這就形成一種「開放但是以自我為中心」的文化觀。

因此漢文化並不是排外的,而是「以我為尺度來接納他者」。

(二)天下一統的觀念抑制多元文化的主體

現正最夯:日國土交通大臣:台灣等國一月旅客增長 幾近「抵銷」流失的中國人

儒家的理想是「禮樂天下歸一」,亦即當「禮」與「樂」制度得以推行、實踐時,天下自然會歸於一統、和諧安定,這句話體現了儒家「以文化人、以禮樂治國」的核心理念,但這是不容許多文化並立為平等的主體的,所以當外族文化進入(如佛教、伊斯蘭、藏傳佛教)時 必須轉化、儒家化之後才能被加以容納。

舉例來說,當佛教進入中國之後,就在概念上,許多思想就在概念上被轉譯為「孝順父母」、「因果報應」等儒化的概念。在道教與佛教爭鋒後,佛教也吸收了儒家倫理。佛教因能與儒家倫理結合(孝道、因果),又有哲學深度而成功的本土化,而且經過數百年譯經與思想整合,產生漢化宗派(如禪宗)。這是「他者」被吸收為「我者」的一個範例。明末時,西學進入,漢人將西方的「理性與科學」視為可用之術;但「基督信仰」挑戰了儒家宗法秩序,因此被壓制。這形成了近代中國的文化模式:「中體西用」=文化主體仍是漢文化。也就是在技術層面加以吸收、宗教層面則排拒。

二、歷史層面:接受、吸收、再定義

實際上,漢人對外來文化的吸收能力非常強, 只不過這是表現為「消化吸收而非平等並存」。漢文化對外來文化的態度是:「吸收精華、排除主權」。也就是說:外來文化可以進入,但不能挑戰「文化中心」。

三、政治層面:權力與文化主體的重疊

(一)文化統一 = 政治統一

在中國的傳統中,「文化秩序」與「政治秩序」是同一體系。誰掌握「禮法」,誰就是「正統」。因此,文化多元常被視為「政治分裂的徵兆」。

(二)外族政權若不儒化,就很難獲得認同。北魏、遼、金、元、清等外族政權都曾經要以佛教為中心建立有別於儒家的思想,但最終都必須儒化。當他們不儒化(如元朝重佛輕儒)時,就被漢人視為「夷政」。

四、社會心理層面:穩定與秩序的偏好

漢文化社會長期以「農業文明」為基礎,重視穩定、禮序與家族倫理。漢人對突變、異端、神祕思想(如密宗、天主教)常感覺不安。因此漢文化傾向於將外來文化轉化為「可控、熟悉」的形式。 這是一種文化的保守性,不過不等於封閉,這是出於維護秩序的本能。

五、共產黨的政治架構與中國傳統具有類似性

中共在建國初期(1949–1956)大規模引進蘇聯的政治、經濟與行政制度,例如計畫經濟體制、一黨領導架構、五年計劃等。但從1950年代末開始,特別是中蘇交惡之後,中共開始將這些制度「中國化」,發展出自己的政治實踐,例如:「黨指揮槍」的政治原則;大躍進與人民公社(雖然失敗,但反映自主探索);之後鄧小平的改革開放,保留黨的領導,同時引入市場機制。這種「靈活變形」使制度適應中國社會的現實,而不是死守蘇聯模式。

中國歷史上長期存在強中央、弱地方的政治文化,民眾對「統一與穩定」的價值普遍認同。蘇維埃制度的高度集中化,其實與中國傳統政治文化有某種契合。中共的黨政架構在某種程度上延續了中國古代「官僚治國」的邏輯,只是換上了馬克思主義的理論外衣。因此在政治統治的架構上,中國際承傳統而更超越傳統的集中。

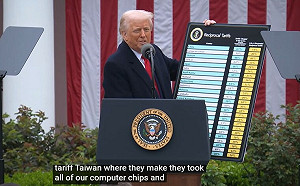

六、台灣已走出中國的文化框架

習近平統治下的中國極力消滅西藏文化、維吾爾文化,但是台灣建立了多元文化,承認不同的族群為《擁有不同文化的主體》,中國的馬雲這種創業家隨時會被政權給抹消掉,呼之即來,任意趕走令無立錐中國之地。但台灣的企業家卻可以透過政治管道影響政治,台灣吸收了民主自由的體制,但中國走上社會壓抑的體制,取代儒家的馬克思主義在中國是神聖不可侵犯的,但是儒家思想因為台灣的民主化過程,已經只是台灣的部分思想而已,儘管台灣還使用漢字,但台灣的確已走出中國的文化框架。至於台灣為何在文化上已相當脫離中國的束縛,這必須另行討論。