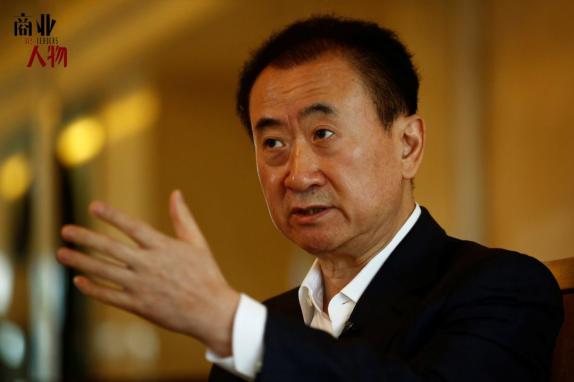

中國「前首富」王健林,近日被法院短暫列為「限制高消費」對象,隔天火速解禁。這場一日來回的荒謬劇,表面看似司法疏漏,實則是權力操盤的政治測壓,更是一紙公開示警:在這個體制裡,決定你命運的,不是資產負債表,而是你對權力的態度。

「一日限高」:政治試壓下的制度鬧劇

當前熱搜:中國網軍4千帳戶攻擊高市早苗 矢板明夫:台日兩國正面對相同挑戰

王健林所涉的1.86億元債務,對萬達的資產體量來說,不過是小數點後的誤差。但當限高令躍上熱搜,事件的重點已不在債務,而是信心——市場會問:連前首富都被限高,誰還安全?

更耐人尋味的是節奏安排:突如其來的限令,輿情剛起便緊急撤銷,懲戒、觀察、撤火,一氣呵成。這不是司法程序的起伏,而是一場精密的政治操盤,測試輿論、觀察資本反應,再迅速降溫,維持「可控感」。

在中國,法律從來不是恆定規則,而是權力的工具。它既能懲戒你,也能赦免你;該打就打,該收就收,全看政治氣候如何變化。

法律的兩面:對平民是刀口,對權貴是彈簧

中國強調依法治國,但當法律碰上權貴,總會變形。對普通人來說,法條是鋼鐵;對資本大戶,卻是橡皮筋,想怎麼拉,就怎麼收。

王健林「一日解禁」,不是法律鬆動,而是政治判斷調整。他不是被赦免,而是被暫緩懲罰;不是無罪釋放,而是保留利用價值。制度沒有放過他,只是暫時不動他。他被留在台上,成為一個警示樣本,提醒其他企業家——規則可以談,但紅線不能碰。

這不是個案,而是體制熟練運作的治理模式。審判,不為正義,而為管控。

三條紅線下的生死抉擇

看懂王健林與許家印命運的分野,得從2017年開始說起。那年,中國政府推出房地產「三條紅線」政策,原意是抑制槓桿、穩定市場,但實際執行下來,卻成為篩選資本「生與死」的政治工具。

許家印和他的恆大,是這場清算中的犧牲品。恆大依賴高槓桿與預售金維持資金運作,操作近乎龐氏。當資金鏈斷裂,爛尾樓如瘟疫蔓延,數十萬剛需家庭被困。更嚴重的是,許家印還頻繁將資產轉移海外,引發輿論與官方雙重不滿。最終,他被推上斷頭台,成為一場「安撫民怨、穩定情緒」的政治表演。

相較之下,王健林也踩線,也出問題,但路線與態度截然不同。萬達的困境多來自海外擴張失利與對賭條款的折損,雖然損失慘重,卻沒有製造大規模的爛尾樓,更沒有掀起群體抗議。在面對債務壓力時,王選擇變賣海外資產,回流資金,補國內缺口;不吭聲、不鬧事、不挑釁,一貫地低調、聽話。

這場對比,正是中國式治理邏輯的縮影。問題不是你虧了多少,而是你是否製造政治風險。錯誤可以被容忍,失敗可以協商,唯獨擾亂秩序者,必須付出代價。一個成為社會怒氣的出口,一個被留作警示的樣本,角色早已由體制定調,無關市場邏輯。

鯨落與溫水:恆大被獻祭,萬達被觀察

許家印,是那頭被公開獵殺的鯨魚,政權需要他的血來平息輿論、證明立場。而王健林,則像一隻泡在溫水裡的觀察標本——活著,但動彈不得。

你可以失勢,但不能失控;可以縮水,但不能外逃;可以消音,但不能消失。

所謂「一日解禁」,不是風波過去,而是訊號釋放完畢。體制需要他被看見,也需要他不說話——既是一種懲戒,也是一種展示:只要不越線,就還能喘氣。

結語:這不是司法,也不是市場,而是政治工程

王健林沒有贏,許家印也不是真正的輸家。輸的是整個體制對法治與市場規則的承諾。

在習近平時代,資本早已不是制度的建設者,而是統治工具。企業家可以一夜成為典範,也可以一夕變成囚犯,全看政治需要。市場,不再由供需決定,而由命令配置。

所謂「依法辦事」,只適用於你還有利用價值;而法治的底線,不在法條,而在紅線。

這場戲,不是商業對決,而是忠誠測試。所有人都看得出來,司法只是幕布,真正決定誰上場、誰退場的,是政治導演的手。