在數位浪潮加速的時代,閱讀空間逐漸式微,但在裡,一座名為《拾本書堂》的圖書館卻悄然誕生。原本規劃為接待大廳的空間,因一個簡單卻關鍵的想法,被重新定義為兼具公共性與教育性的閱讀場域。網銀國際董事長蕭政豪與網銀基金會執行董事陳大鈞自2021年起推動此計畫,透過捐書、換書與課輔服務等機制,讓一樓大廳成為知識的匯聚地,也成為弱勢孩子的後盾。《拾本書堂》的成立,不僅反映企業對社會責任的實踐,更展現「閱讀共享」在當代城市中的可能性。此次NewTalk記者採訪網銀基金會,展現《拾本書堂》不只是企業附屬設施,而是一個串聯閱讀、公益與陪伴的社會實驗,讓城市裡的知識與關懷能持續發芽。

大廳不只是迎賓 是閱讀空間的起點

全站首選:2,000萬大獎已刮出兩張!2026金馬年刮刮樂攻略 拚頭獎選哪張? 賺錢率最高的是誰?

NewTalk記者採訪時問:「當初成立《拾本書堂》的契機是什麼?」網銀基金會表示:「在網銀國際大里軟體園區技術中心興建時,董事長蕭政豪提出:『若僅作為大廳,是否太過可惜?』於是經過討論後決定讓空間多功能,轉化為圖書館並多元運用,由網銀基金會規劃營運。」他們補充:「我們創立此書堂的理念為非營利,是打從心底的回饋提供在地居民與學生有個書香空間;書堂的書籍從無到有全仰賴社會各界的支持,一邊募集書籍、一邊整理搬運,但每一步都走得踏實。」

書籍的流轉 從遺愛到共享

《拾本書堂》的館藏全數來自社會各界捐贈,而非購買。出版社的贈書、企業、社會知名人士及民眾的分享,甚至學界教授的大量藏書,都成為書堂的養分。其中有二位已故教授的家屬將教授生前的藏書全數交付給基金會,總數量近五千本。網銀基金會表示:「當我們抵達詹教授的家時,發現整棟透天住宅從一樓到四樓都是書櫃,連樓梯間都遍佈滿滿的藏書,由於教授的家人不便親自處理龐大的藏書,因此只能請我們協助幫忙。最後我們把書整理為一綑綑,用繩索垂降方式運下來並搬運上車。」他們補充:「雖然有些書籍專業艱澀,未必適合書堂受眾,但每一本都承載著知識與情感。我們覺得責任重大,必須好好保存。」

當前熱搜:美揭露解放軍核試 華時:中國擔心「午夜之鎚」砸在自己頭上

閱讀不是商品 而是一種共享

不同於連鎖書店,《拾本書堂》沒有借閱系統,也沒有定價販售。書堂成立初期,甚至曾有民眾拿著書問要多少錢?讓基金會思考如何讓閱讀更「自由」。最後,他們設計了「換書日」,每週三、六,民眾可以帶七成新的書,來交換其他書籍。他們指出:「有一次,一對夫妻帶著小孩來換書,爸爸第一次來就挑了多本新書上架區的書籍,媽媽在旁邊提醒:『這不能換喔!』那種家庭互動,讓人覺得很溫馨。」

此外,書堂裡還有「二手文具區」,任何人有需要,都能直接取用。「像附近的青年高中學生,常常會過來拿筆記本或原子筆。這就是我們希望的——讓資源被真正需要的人用上。」

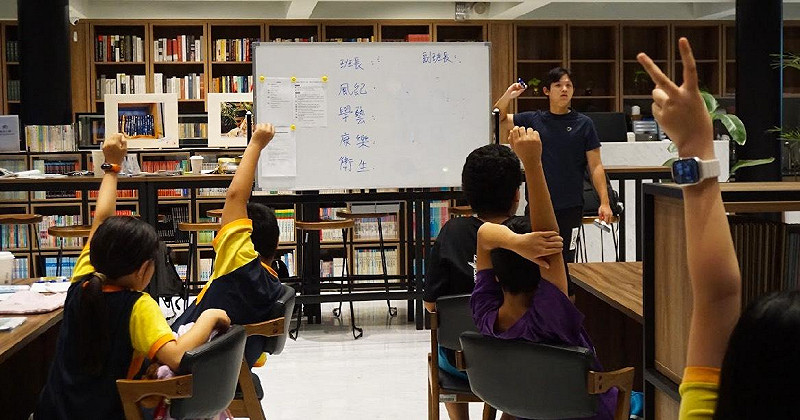

白天書堂 夜晚課輔班

《拾本書堂》的功能並不限於閱讀。白天,它是社區居民自由進出的圖書館;夜晚,空間則轉化為課輔教室。「我們選擇幫助孩子,是因為他們最需要。」NewTalk 記者問:「那參與這項課業輔導計畫有什麼資格限制嗎?」他們表示,從原本設定的家庭經濟弱勢為主外,更進而調整至高風險家庭及脆弱家庭的孩子也都可以報名加入;許多邊緣家庭因家戶所得未達門檻,能獲得的資源相對有限,雖不符合政府補助資格,卻依然陷於困境。「這些家庭和孩子往往卡在制度縫隙裡,難以獲得協助,這時候就需要我們這樣的民間力量挺身而出。」

書之外的視野:第一次進電影院的孩子們

《拾本書堂》不只提供書本,還帶孩子走向更廣闊的世界。在2024年,網銀基金會邀請孩子和家長參加《加菲貓》新片特映會。他們表示:「那天孩子們真的很興奮,有些甚至從來沒進過電影院。」「看著他們的表情,我們覺得這不只是看一場電影,而是替他們打開了一扇窗。」這樣的經驗,讓孩子們感受到社會的善意,也為他們種下對未來的好奇與嚮往。

公益的延續:可複製的模式

《拾本書堂》的價值,除了現場的陪伴,更在於可被複製。網銀基金會指出:「這樣的模式可以推廣到更多社區與企業。只要有人願意打開空間、分享書籍,閱讀的力量就能落地生根。」

他們也補充,在 ESG成為企業責任核心的趨勢下,《拾本書堂》提供了具體範例,「我們把企業空間轉化為公共資產,讓書籍循環、教育延伸,同時也讓公益更貼近社區日常。」

讓閱讀成為城市的公共語言

採訪的最後網銀基金會也強調,《拾本書堂》不是一間傳統圖書館,而是一種社會創新。它從企業大廳出發,逐漸成為社區的知識據點與孩子的學習基地,更象徵著「閱讀」仍能在現代城市找到新的落腳點。「我們希望讓孩子知道,不管環境多麼困難,總有人在背後支持他們。」當越來越多空間被賦予公共性,閱讀將不再是少數人的特權,而能成為城市的公共語言,為下一代種下希望的種子。

孩子們專注於作業,老師耐心指導,拾本書堂已成為他們放學後的「第二個家」 圖:網銀基金會/提供