日本學者小笠原欣幸日前在《東洋經濟》撰文指出,7 月 26 日台灣舉行針對 24 名國民黨立委的罷免投票,結果全數罷免案皆以反對票高於同意票告終,使罷免未能成立。他認為,這結果可說是台灣選民將勝利判給了始終採取強硬對抗賴政府的在野黨。而對執政黨而言,無疑是一次慘痛的失敗。

小笠原欣幸提到,自去年總統與立委選舉後,台灣出現行政、立法分立的「朝小野大」局面,憲政制度並無明確設計解方,使朝野對立日益白熱化。國民黨在立法院頻頻提出與賴政府對抗的法案,民間不滿情緒升高,部分公民團體遂發起罷免行動,民進黨也悄悄投入協助。

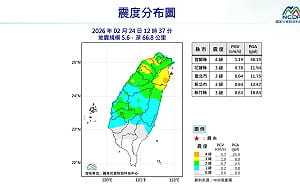

當前熱搜:全台明顯搖晃!宜蘭近海中午5.6地震 震源深66.8公里

此次罷免涵蓋全台 24 個選區,幾乎形成小型立委補選的態勢。行動訴求集中於兩點:一為阻止在野黨癱瘓國會,二為去除親中立委。然而,國民黨反批罷免是民進黨操弄民主、推翻去年民意結果的報復行為,雙方陣營互指對方「無理取鬧」,台灣社會再度呈現高度對立的 M 型分裂。

他簡單回顧運動經過,當時支持賴政府的群眾包圍立法院,高舉「青鳥」旗幟抗議在野黨親中路線,最終行動失利。隨後出現「罷免立委」的呼聲,年底多個公民團體成立,走上街頭發動連署,參與者以 30 多歲、歷經太陽花運動洗禮的青年為主。

今年初,民進黨立院黨團總召柯建銘拋出「大罷免」口號,但初期熱度未起,加上罷免連署需跨越繁複門檻,包括提案 1%、連署 10%,再須四分之一選民同意票才得以成案,對公民團體而言挑戰不小。罷免行動本身也因資料隱私問題,難以廣泛動員。

原本聲勢平平的罷免案,卻因國民黨自陷醜聞而意外升溫。國民黨為反制而提案「以罷制罷」,展開對民進黨立委的罷免,結果被揭發黨部造假連署,甚至連亡者都被填上連署書,引爆黨工偽造文書案。

3 月驅逐中國籍女子「亞亞」的事件,也讓賴政府打出強化國安、反滲透的旗幟,間接強化罷免正當性。但 4 月美國川普公布對台產品課徵高額關稅,引發輿論批評賴政府處理失當。反罷方趁勢批評:「都這時候了,還搞罷免?」使罷免氣勢再度轉弱。

儘管如此,公民團體仍穩扎穩打,6 月時已有 31 區完成連署、送件選委會,連署總數突破 130 萬。民進黨總統賴清德更親上火線,啟動「團結國家十講」,替罷免方站台。然而,賴清德在其中一場演說提到「雜質說」,引發在野陣營強烈反彈,也讓反罷聲量回升。

多項民調顯示,民眾對「透過罷免推翻選舉結果」態度保留,加上對賴政府的不滿升高,最終導致罷免案全面落空。

投票結果顯示,同意票 161 萬,佔比 42.5%;反對票 218 萬,佔比 57.5%。雖有七位立委的同意票達解職門檻,但因反對票更多,仍無一人被罷免。小笠原分析,從去年總統大選得票與這次罷免結果交叉比較後發現,雖然賴清德票源有一定程度被成功動員,但侯友宜支持者與部分柯文哲選民則展現更高投票意願,讓國民黨在逆境中反轉勝局。從這項分析來看,國民黨的直接勝因在於鞏固了侯友宜的票源,並吸納了柯文哲的選票。

他指出,在這次罷免戰中,國民黨中央暴露出領導力不足,連黨員都感到失望和憤怒。真正展開反攻的是各個立委的後援會,以及反民進黨、反賴政府訴求發揮作用。但反觀執政黨陣營無法提出超越對手的願景,只能停留在批判在野黨的層次。

民進黨「抗中保台」的選舉主軸在此次罷免戰中邊際效益明顯下降。柯建銘曾表示,自己從小立志「打倒 KMT」,類似言論雖能激勵綠營基本盤,但對中間選民與年輕族群的吸引力漸失。反觀國民黨強打「不能讓賴政府為所欲為」,反而成功凝聚反對票。

罷免失利對民進黨與公民團體而言無疑是重大挫敗,也讓國民黨未來在立院動作更加強勢。小笠原認為,「太陽花運動」當年也是逆勢而為,但成功改變了輿論結構,罷免運動卻未能做到這點。公民團體所期盼的「太陽花運動」再現最後無功而返。

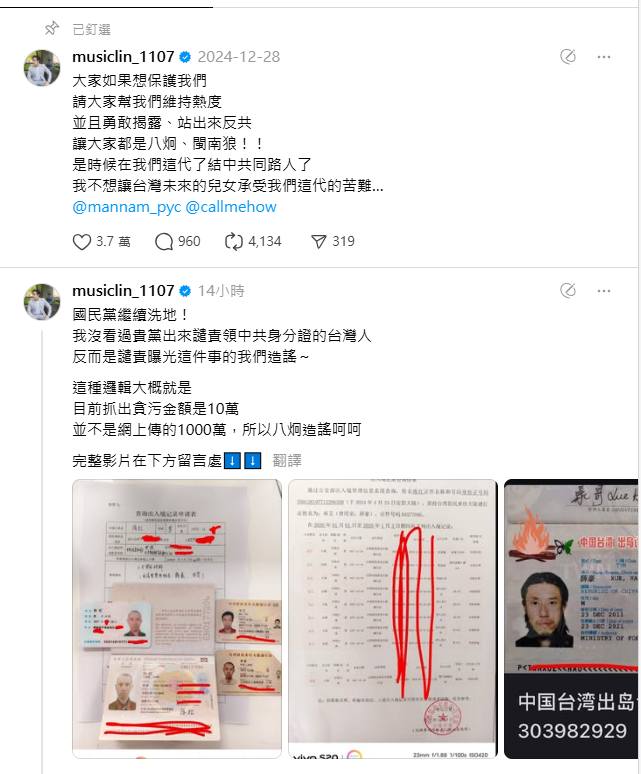

未來是否會影響 2026 地方選舉與 2028 總統大選,值得關注,小笠原欣幸認為,國民黨目前「反綠」訴求依然有效,然而,由於「抗中」在朝野攻防中被當作民進黨的武器所使用,邊際效應因而遞減。民進黨動輒給反對者貼上「中共同路人」的標籤,引發了極大的反彈。這次支持罷免方高舉「抗中保台」,頻頻使用「中共同路人」一詞,最終仍然無法取勝。

反觀在野黨的支持者也動輒對批評者貼上「側翼」的標籤。在這點上,朝野雙方比拼互貼標籤的粗暴程度,可說是不分軒輊。

與此同時,根據政大選研中心今年 7 月的最新民調,「自我認同是台灣人」者仍穩定維持在 6 成以上,而支持統一者不到 1 成,反映台灣社會主流價值未變。只是,台灣認同的結構雖然沒有改變,但與中國的距離感可能會改變。

小笠原欣幸提到,台灣實施總統直選以來的 30 年間,中國在海內外持續對台灣的民主體制進行負面宣傳,透過各種滲透工作,致力於從內部瓦解台灣的體制。

他認為,即使在野黨的主觀意願並非要配合中國統一,中國共產黨也會認為機會降臨。這次罷免投票之後,台灣政局勢必更加混亂。對中國而言,台灣的混亂本身,就是他們所樂見的。

然而,台灣在野黨只表示「與中國對話總比對抗好」,卻沒有說明如何因應中國的壓力,海外觀察者對此感到擔憂是理所當然的。在日美的智庫中,不少人對於在野黨是否能夠守護中華民國感到存疑。