印度國會近日因「辛杜爾行動」爭議爆發激烈辯論,反對派議員矛頭直指總理莫迪,質疑政府掩蓋空軍在行動中的實際損失,並要求公開展示 35 架陣風戰機以「自證清白」。此舉引發國會一片喧囂,軍政高層也捲入爭論。

此次爭議起因於印度空軍日前執行針對巴基斯坦的「辛杜爾行動」,但作戰成果與預期落差極大。巴基斯坦方面聲稱擊落了 5 架印度戰機,包括 3 架陣風戰鬥機、1 架蘇-30MKI 及 1 架米格-29UPG,並公開展示疑似殘骸,對印度空軍構成輿論壓力。

印度反對派抓住這一破口,要求政府交代陣風戰機是否遭到重創。國會議場一度陷入混亂。國防部長辛赫回應時猛烈抨擊國大黨領袖拉胡爾·甘地,反問其「怎不關心我們擊落了幾架敵機?」

「辛杜爾行動」原定以精準打擊實現戰略威懾,但行動不僅未達目的,還暴露印度空軍存在的結構性問題。外界分析指出,失敗原因可能與三大因素有關:裝備性能存疑、戰術運用落後、政治干預過多。

首先,印度自法國採購的陣風戰鬥機雖為多用途機型,但被質疑航電與雷達系統經過降規,且難與印度其他空中武器系統順利整合,導致協同作戰力不足。此外,多平台作戰也增加數據鏈混亂與通信漏洞的風險,甚至可能被敵方監聽。

其次,巴基斯坦此次部署殲-10CE 戰機與霹靂-15 飛彈,在空戰距離與攔截效率上占據優勢。霹靂-15 即便為出口版,其射程達 145 公里,遠超印度此次未有效發揮的流星飛彈。而巴方的預警系統與數據鏈也使其能精準調配戰力。

第三,莫迪政府在行動中限制空軍打擊巴基斯坦防空設施與戰略目標,被批評是政治干預導致軍方「綁手綁腳」。儘管此舉可能意在避免衝突升級,但也令軍方處於被動,降低作戰效果。

在國際層面,此役同樣引發外界關注。作為陣風戰機製造國的法國迄今尚未對性能爭議發表評論,但該機型在印度表現不佳,勢必對法國軍售市場構成壓力。反觀巴基斯坦則將其視為軍事現代化的里程碑,借此彰顯空軍的作戰實力。

這場空戰與國會風暴,無疑為印度國防體系敲響警鐘。分析指出,印度亟需加快現代化改革,尤其是在裝備整合、數據鏈建設及聯合作戰能力上進行投資。同時,政府需在戰略決策上尋求軍事實效與政治穩定的平衡,避免未來再次重蹈覆轍。

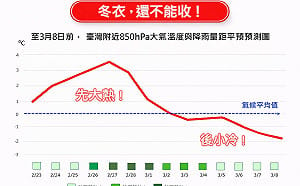

莫迪政府在行動中限制空軍打擊巴基斯坦防空設施與戰略目標,被批評是政治干預導致軍方「綁手綁腳」。 圖:翻攝自青松解局