前言:恭逢台灣府城建城300年,此地人文薈萃,300年來出現過無數影響台灣發展的風雲人物。迄今,台南各角落仍有許多人散發著強大的正能量,致力改變社會。本報特蒐羅300位台南人的動人故事,串起「台南300人物誌」,讓社會各界了解,當我們環顧四周時,身邊正有一些人在公益、文化、教育、環境、藝術、產業等領域無私地付出。

許献平,是春風化雨的教師,是著作等身的作家,是磨砥刻厲的文史工作者,更是全台灣研究「有應公」最具代表性的人物。他從事有應公廟田野調查的時間最久、範圍最廣,也出版最多相關書籍,並矢志「讓有應公的事蹟流傳下來香火萬代」,因而獲得「神鬼行者」之稱號。

許献平出生在佳里番仔寮楊姓農家,因為家貧,被父母送給後港港西許姓農家當養子。七股後港國校畢業後,他考上學甲初中,民國58年同時考上善化中學和屏東師專,因家貧選擇屏師,也開啟他的文學之路。

就讀屏師時,同學詹明儒也是貧苦農家子弟,非常熱愛文學,常鼓勵他閱讀和寫作,他開始接觸文學作品,以閱讀漢譯西洋名著為主,也嘗試寫作。他在屏師校刊發表文章,並向創辦不久的《臺灣時報》副刊投稿,多篇散文刊登其上。

這位來自鹽分地帶的「庄腳囡仔」猶如初生之犢,竟挑戰高難度的鋼琴課程。出身貧寒的他從小沒摸過鋼琴,卻在同學介紹下,向以嚴格出名的林老師學琴。在老師激勵下,他奮發學習,每天練琴3小時,周末假日加倍,寒暑假更留校苦練,每天練習時間長達12小時之久,以「廢寢忘食」形容毫不誇張。

當前熱搜:冬奧中國突破零金牌 謝金河批台灣部分人「愛別人國家、阻礙自己」

皇天不負苦心人,這個師專一年級才學鋼琴的窮學生,後來竟連續3年得到全校鋼琴比賽冠軍。也因為愛上鋼琴,即使畢業服役,許献平仍持續練琴不輟,又經12年開始教琴,並以嚴格出名,許多家長都想盡辦法將子弟送入門下。

屏師畢業後,許献平分發至台東的小學,熱愛文學的他持續寫作,常在報刊發表散文,是名符其實的文青。幾年後請調回台南縣北門鄉永華國小,後轉任七股國小期間,他選修空中大學國文,完成許多作品。民國74年,33歲的他為深入文學殿堂,毅然申請成為高雄師範學院國文系師保生,並辭去11年資歷的小學教職。在高師求學期間,受到《小說創作》課龔顯宗教授啟蒙,開始認真寫小說。他首度完成短篇小說,榮獲高師文學獎佳作,畢業前更以〈其全伯〉榮獲第一名。

許献平感念地表示,他大三於《小說創作》雜誌發表〈悟〉,全篇約4000多字,台灣文學前輩作家葉石濤竟有近千言評語,對他這個文壇新手多所鼓勵與獎掖,實在令人動容。

高師畢業後,許献平分發北門農工任教,持續發表小說和散文。短篇小說〈大俠廖添財〉曾入圍第3屆府城文學獎、第2屆台灣文學獎。87年榮獲第6屆南瀛文學獎小說類新人獎,當時已46歲,隔年台南縣立文化中心為其出版短篇小說集《黑珍珠》。

在北農任教期間,許献平受同事陳益裕請託,帶領學生到鹽分地帶文藝營幫忙。翌年起連續擔任4屆文藝營總幹事,並於南鯤鯓槺榔山莊設立鹽分地帶文藝工作室。這也啟發他在文學創作之外,開始把關懷觸角延伸到家鄉的土地和歷史。他開始田野調查,紀錄成長所在的後港庄,陸續在《聯合報》「鄉情版」等園地,發表多篇報導文學。為了蓄積更大能量,88年進而創立鹽鄉文史工作室。

當時擔任立委的「阿立祖契子」蘇煥智,推動在西拉雅蕭壠社開基地北頭洋,恢復中斷已久的夜祭、牽曲,原生家庭即為北頭洋楊家的許献平,肩負起文化復興重任,籌辦蕭壠社學術研討會、走標(即賽跑)等活動。隔年是千禧年,也是他文史成果豐碩的一年,他陸續出版《後港庄信仰記實》、《北頭洋平埔祭》,完成七股鹽場口述歷史《鹽田曬玉細說從頭》。台南縣政府出版的《南瀛小吃誌》也獲得文建會特別獎。

好學不倦的許献平在90年考取中山大學中文研究所暑期碩士專班,持續充實自我。年過半百從教職退休後,他加快寫作和田野調查腳步,出版散文集《幸運的羽毛》、《南瀛冰品誌》、《南瀛醫療誌》等。他主編《七股鄉志》、合著《新營太子宮志》、總主編《新營太子宮羅天大醮志》,分別獲得行政院、國史館獎項。

也因為投身文史工作研究和出版多年,許献平經常接觸村莊的重要信仰「有應公」,因而投入有應公田野調查,88年完成《左鎮鄉有應公廟採訪錄》普查,接著在鹽分地帶6鄉鎮展開全面性調查。93年退休那年,他自費出版《七股鄉有應公廟採訪錄》,2年後台南縣政府出版《學甲鎮有應公廟採訪錄》、《將軍鄉有應公廟採訪錄》、《佳里鎮有應公廟採訪錄》。97年完成《臺南縣北門區有應公信仰研究》碩士論文,5年後申請到台南市文化局獎助,自費出版《臺南市北門區有應公廟採訪錄》。後來再自費出版《臺南市西港區有應公廟採訪錄》,鹽分地帶6鄉鎮有應公廟總算出齊。

什麼是「有應公」?許献平說,泛指「有求必應」、「有庇無類」的孤魂野鬼,民間稱為「聖公媽廟」、「大眾廟」或「萬善公廟」等等。台灣有應公信仰極為蓬勃,每個村莊都有1、2座,但屬於厲鬼信仰的陰神,很多人敬而遠之。然而,有應公廟與在地人、事、地、物緊密結合不可分離,設若沒有了有應公廟,鄉野大地將缺少一分歷史文化,人世間將減損一分人情關懷。

「緣分,我相信緣分,與人,與神鬼。」許献平說,在完成鹽分地帶6個區的有應公廟採訪錄最後一塊拼圖《臺南市西港區有應公廟採訪錄》出版的準備工程後,也完結他的鹽分地帶情結,開始將有應公廟田調腳步邁向廣袤遼闊的台灣大地,台灣的姑娘廟、抗日祠廟、外國人有應公廟……成了新的台灣大地情結。

他表示,106年底,他在一個偶然的機會得知歸仁區有日本將軍廟,驛動的心立即被牽引。歸仁住有初中同窗摯友吳朝龍,在他引介下認識郭壬癸、蔡文連、蔡水泉等耆老,並承他們熱心帶路,訪調歸仁南潭「元帥廟」小祠、「八位人君」,以及附近奉祀有日本將軍的祠廟:仁德區的「將軍祠」小祠、杞杆「北極殿」小祠,還有東區的「慶隆廟」小祠等。

他在歸仁人的豐盛人情感動下,田野調查歸仁區有應公廟,為歸仁人留下《臺南市歸仁區有應公廟採訪錄》的動念油然興起,因此向國家文化藝術基金會申請文化資產類調查與研究歸仁區有應公廟,很遺憾未通過審查。失望之餘,適《臺南文獻》第13輯召開編輯委員會議,主編黃文博提議:年底適逢關廟山西宮啟建12年1科的王醮,建議《臺南文獻》第14輯作為「關廟山西宮王醮」專輯,獲全體委員一致通過。

在討論論文題目及撰稿專家學者時,許献平福至心靈提議撰寫〈關廟地區有應公信仰及其特色〉,雖非關山西宮王醮,但因切近關廟宗教信仰範疇而被接受,因而有《臺南市關廟區有應公廟採訪錄》的誕生。繼110年《有求必應:臺灣有應公的鄉野傳奇》之後,《臺南市龍崎區有應公廟採訪錄》也在113年隆重推出。

「信眾只拜大廟,不拜小廟;只知有大神,不知有小神」是許献平的不平。擎香跪拜有應公神位前,他的禱詞總是:「有應公伯仔,請指點能找到知道您歷史事蹟的耆老,以便將您的歷史事蹟記載下來,好讓您的香火萬代。」

基於這樣的用心和堅持,各界早已視他為有應公的代言人,也為他贏得「神鬼行者」的稱號。他的摯友陳益源因而讚嘆:「在臺灣提到有應公廟,許多人就會聯想到臺南的許献平,因為許献平雖然不是最早從事有應公廟田野調查者,但要找到像他從事有應公廟調查這麼久、這麼細、出這麼多本書的,在臺灣應該是找不到第二人了。」

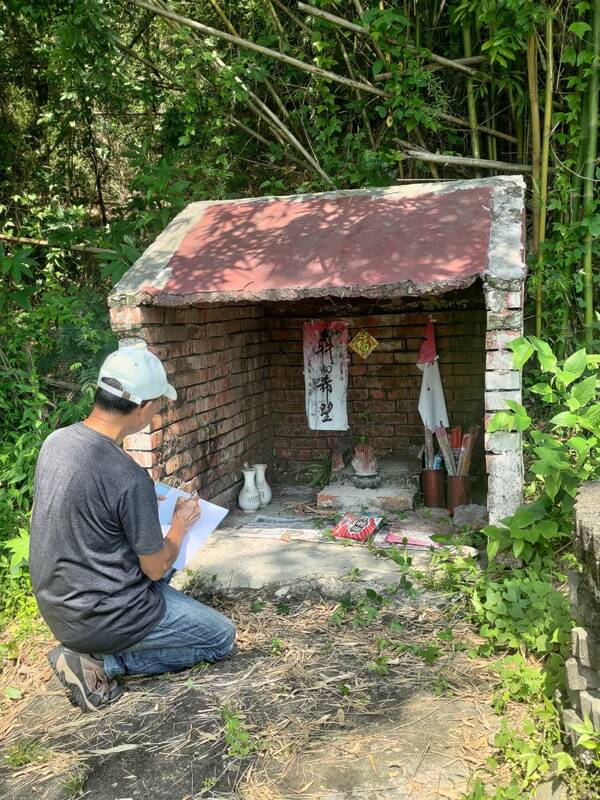

許献平投入有應公田野調查多年,經常不辭勞苦深入窮鄉僻壤,探訪當地有應公,拜訪在地耆老,為有應公撰寫傳奇故事。 圖:許献平提供

許献平投入有應公田野調查多年,經常不辭勞苦深入窮鄉僻壤,探訪當地有應公,拜訪在地耆老,為有應公撰寫傳奇故事。 圖:許献平提供

許献平投入有應公田野調查多年,經常不辭勞苦深入窮鄉僻壤,探訪當地有應公,拜訪在地耆老,為有應公撰寫傳奇故事。 圖:許献平提供

許献平投入有應公田野調查多年,經常不辭勞苦深入窮鄉僻壤,探訪當地有應公,拜訪在地耆老,為有應公撰寫傳奇故事。 圖:許献平提供

許献平投入有應公田野調查多年,經常不辭勞苦深入窮鄉僻壤,探訪當地有應公,拜訪在地耆老,為有應公撰寫傳奇故事。 圖:許献平提供

許献平投入有應公田野調查多年,經常不辭勞苦深入窮鄉僻壤,探訪當地有應公,拜訪在地耆老,為有應公撰寫傳奇故事。 圖:許献平提供

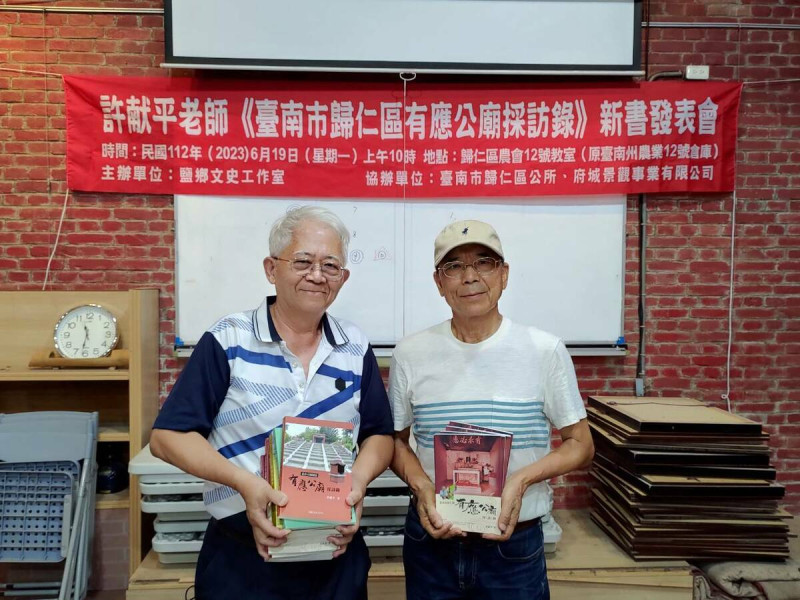

許献平從事有應公廟田野調查的時間最久、範圍最廣,也出版最多相關書籍,並矢志「讓有應公的事蹟流傳下來香火萬代」,因而獲得「神鬼行者」之稱號。 圖:許献平提供

許献平投身文史工作多年,經常帶領民眾探訪各文史據點。 圖:許献平提供

許献平投身文史工作多年,經常帶領民眾探訪各文史據點。 圖:許献平提供

許献平投身文史工作多年,經常帶領民眾探訪各文史據點。 圖:許献平提供