政治是妥協與平衡的藝術,兩岸關係的和平發展與否也是這個政治道理,任何雙方敵對意識的政治民粹操控當然也必須承受其反作用力的政治反撲,不過有些事還是要區分清楚到底是為了選舉所操作的政治語言或主張,還是真的準備藉此來達成某種程度上的政治目的或企圖,比較能夠不至於因為政治誤判而做成錯誤的判斷或決策,甚至造成難以挽回的政治傷害或損失。

藍白陣營所推動的國會改革五法及配套的刑法部分條文修正案完成立法程序,或許是朝野政治對抗的產物,有其強烈的政治針對性,執政的民進黨政府雖已窮盡其議事杯葛與號召群眾包圍立法院的抗議行動,但這樣的國會改革或擴權的法案還是真的通過了,民進黨政府也只能透過憲法覆議或違憲審查的程序來做反制,接下來可能爆發的憲政風暴與新一波的朝野論戰則已蓄勢待發,台灣紛擾不休的政局動盪局面,在這個「朝小野大」的政治體制結構中必然遍地烽火,隨處蔓延!

全站首選:中媒譏日本從6000公尺深海取回的稀土沉積物「理論」 分析精煉價格差20倍

然而,這些人或事的政治煙火,本來就是國內朝野政局發展必然會引爆的政治戰火,是民進黨單獨執政所一定要付出的政治代價,又何必要牽扯出「中共授意」或「老共陰謀」來更加挑動兩岸的政治敏感神經,讓兩岸的敵意螺旋繼續上升到更加難以收拾的政治困境呢?賴清德520就職演說的兩岸互不隸屬及台灣也是國家名稱的論述主張,或許站穩台灣的政治立場,但對我們的國家安全真的有利或有其必要性嗎?採行「戰略模糊」策略或「可做不可說」的政治立場,讓台灣可以有更寬廣的「時間換取空間」的迴旋餘地,難道不是維護台海和平現狀的較佳模式嗎?

當然,兩岸問題採取轉守為攻的政治策略也是一種政治決斷上的選擇,只是要衡量評估的是我們真的準備好了嗎?國內朝野政局的紛擾不已,再加上社會動盪的緊繃神經,要想團結台灣內部以壯大自己的政治動能不足,如此的「以戰逼和」政治操作,甚至是把在野陣營的國會改革修法行動打成與中共勾結的政治同路人或代理人作法,真的有用嗎?滿足同溫層基層群眾「自嗨」的政治情緒與民粹動員,既阻擋不了國會改革法案的通過,也無法獲得多數民眾支持與肯定的政治正當性及價值,說穿了,也只是在強化單獨執政與一黨執政的正當化動能,又如何化解更加嚴苛的「內外交迫」政治困局呢?

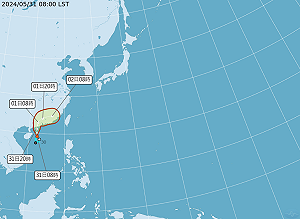

中國大陸對台軍演,宣布中止ECFA 134個產品關稅減讓,原定率團由福州赴馬祖的大陸28人文化旅遊交流活動的延期舉行,都只是中共對台「懲罰性」操作模式的開端而已,接下來還有更多準備上演的圍台、窮台與鎖台的種種可能作法也勢必會接踵而來,台灣真的準備好各種因應防範的政治劇本嗎?難道完全往美國方向靠攏就可以解決這些層出不窮的問題嗎?

現正最夯:走春注意!初三氣溫回升 氣象署示警:「這幾天」日夜溫差恐破15度

日前,《華盛頓郵報》報導,美國前總統川普在一場閉門募款活動上,語出驚人的表示,當年他做總統時,若俄羅斯入侵烏克蘭或中國大陸入侵台灣,他會轟炸莫斯科或北京。對此,外交部長林佳龍認為,美國正值選舉期間,這是拜登與川普訴諸選民支持的用語,我方不會介入,最重要的仍是觀察台美關係的長期發展。

顯然,林佳龍部長就是把川普的話定位成選舉語言,不會隨他起舞,這是相當精準的政治定位與判斷,不隨著川普的政治民粹操弄手法而誤判情勢,也不會選邊站,這就是台灣該有的政治立場與價值,倘若賴清德總統政府團隊都能夠精準掌握美、中關係與發展態勢,也能在對中問題上採取更加「知中」的判別與做法,有效掌握且精準處理兩岸關係和平發展的平衡槓桿,這對台海的和平安全與穩定的維護,台灣人民生命財產安全的保障,何嘗不是更好的政治作法呢?

總之,兩岸關係的發展不是拚個你死我活的政治爭鬥或博弈競賽,兩岸之間還有很多的相互善意橄欖枝可以「繼往開來」,中華文化與中華民族的兩岸共同淵源與政治基礎,是中國大陸要的「面子」,台灣可以藉此要到更多的「裡子」,這是兩岸關係和平發展的重要平衡槓桿,又何必再拘泥於意識形態或政治信仰,把平衡槓桿丟棄而去找尋遙遠天邊美國人「現實功利主義」的政治彩票呢?

作者:陳淞山,曾任陳水扁總統辦公室主任