新經典文化在去年夏天重新出版了吳明益老師的長篇小說《複眼人》,這本在2011年出版的小說的國際版權,也漸漸在世界各地進行交易,更為世界最大書商藍燈書屋(Random House)底下的Harvill Secker發售英語版。

2015年吳明益宣傳新書《單車失竊記》,從台北出發終點是高雄,以騎單車的方式走訪地方獨立書店,三餘是這檔宣傳的最後一站,書店的同事都非常期待這場活動,活動報名也一下子就額滿了,我一直記得那是個星期三,燠熱的高雄夏日夜晚,下了班放了學的大家魚貫進入我們的小房子,專心聆聽講座。

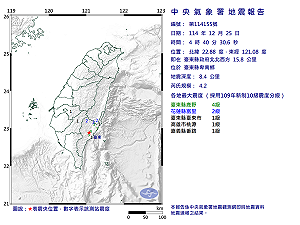

現正最夯:快訊》04:40臺東縣卑南鄉發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣鹿野4級

「人類有一天會知道,象和他們一樣理解黑夜、雨季、星象與傷心。

當長老母象倒地時,其他的象完全停步,圍繞著牠。牠們用長鼻摩挲著彼此的背,發出不可思議的輕柔低哼聲。夜晚氣溫逆轉,較接近地面處形成較佳的傳音層,那低哼聲因此得以傳到遠方的山谷,而後又嗡嗡迴響回營地。

那被放大的、多層次的音響讓一旁的士兵感到悽愴而溫暖,他們體會到了象的傷心,因此也為自己傷心起來。他們想起了遠方的情人與親族、死去的同僚、曾經握著陽具與槍的斷臂,以及不可能再長出來的眼珠。」─《單車失竊記》

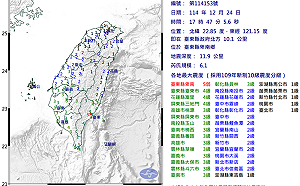

當前熱搜:台東一夜連6起地震! 氣象署示警:未來3至7天可能再有規模6.0餘震

這是我第一次認識吳明益的文字和小說,題材或寫法都非常跳脫他那一輩的小說家或是創作者,在作品中處處可以看見加諸於文字上的他的信念。而那一次的講座中他也談論了許多關於小說創作的軌跡,觸及的不只是架構篇幅或是小說情節的渲染力,採集史料與科普知識的程度更讓人無法不訝於他寫小說所展現的企圖心。

《複眼人》是部現實和虛構並存的小說,是一部關於海島與島嶼上的人的故事。他抓住一個有小說感的新聞事件,是關於2009年太平洋上的一個垃圾渦流,有了引子之後,他運用科學智識和文學性的書寫編織成一個遙遠而立體的故事,我並不覺得小說架構緊密,或給人有娛樂性的緊張和刺激感,但它卻有種安靜的魔法令我忍不住想要一口氣讀完。

進入小說我們擁有兩座島,虛構的瓦憂瓦憂島和真實的台灣,島上分別有一個和愛侶分離,頑強面對幾乎絕對的死亡的少年阿特列;和一個失去丈夫和小兒一心求死,卻意外被一隻黑白花貓支撐住生活的女教授阿莉思。除了阿特列和阿莉思之外,每一個角色也都有自己的過去和與他人的現在,像數個大圓圈小圓圈彼此傾軋,在小說中互相應聲。

如果不是因為念了地理學,我可能就是板塊擠壓而隆起形成的島嶼上,不親山也不親海的詭異島民,僅僅是一種在都市孵化形成的動物。讀這本小說時常讓我想起我的地質學與地形學的教授H,班上同學多半來自社會組,系又被安置在文學院,對系上的大家來說,社會地理的親切感遠大於自然地理,於是H的課就是大家會怕的那種所謂很硬的課。

H是在升等與教學上平衡得很好的老師,絕對不會因為自己的學術發展棄學生於不顧,他總是願意給尊重課堂的學生最大的耐心與彈性。這些課裏一定會有田調,帶著地質槌、傾斜儀等等機械式工具,但最重要的是筆記本和鉛筆,我們跟著他去過好多台灣的野地,找到過幾個藏在山裡頭的三角點。所以當書中寫到傑克森與托托探險之旅的目標岩壁,我會想到某次在四重溪附近看到的大片光禿的露頭,可能是那個樣子,岩層的顏色與排列,褶皺與斷層,冰涼的岩體令人屏息。還有環繞台灣的每一個海域,有著不同程度的藍色,有的看起來被污染呈現非藍色的特殊色,海上的雲更是千變萬化,唯一無法明確感受的是海上的天氣,我只好用想像搭乘阿特列所鍛造的泰拉瓦卡(小說中瓦憂瓦憂島的一種小船)一同出海。

H也開設一些不需要繃太緊的選修課,比如環境災害,選課的人很少就變成在圖書館上課,我們的讀本是賈德.戴蒙的《大崩壞》,大家輪流為彼此上課,自由地提出解釋與看法,再由老師補充我們沒發現到的。我分到講維京人的強盛與衰敗的章節,這也勾著後來我閱讀書裏莎拉父親阿蒙森生命遭遇時的思緒,阿蒙森是現代從事傳統捕撈業的挪威人,和維京人一樣倚靠捕鯨維生,原來的立場是「活著的生命面臨死亡一律都是痛苦的,沒有痛苦的生命沒有尊嚴。我們尊敬鯨,並沒有要將他們趕盡殺絕,也沒有要故意讓牠們感到痛苦。我們捕鯨是用自己生命交換牠們的生命,可能是我殺了牠也可能是牠殺了我。站在我的立場,我不允許那些商業捕鯨的人將鯨魚趕盡殺絕,你們該對付的是他們,而不是我們。」

但在一次獵海豹的行動中這樣的位置卻動搖了,因為冰原上的海豹移動力差,幾乎沒有抗力,獵人用榔頭敲爛海豹的頭骨,在牠們奄奄一息時活剝牠們有價值的皮,人類就算是被生活所逼迫去獵殺其他的物種,也是可能一不小心有喪心病狂的醜態,顯露出殺戮與貪婪的本質。阿蒙森最後也離開了原以為的天職,為這些如嬰兒般脆弱的動物奔走。H和他的課確實為我建置了許多「環境」的概念,除了書和紀錄片,必須帶著我們到自然現場,吳明益也說:「智慧是往上走的,年輕的時候,智慧長在腿上,年老的時候,會走到頭腦裡。」那些由樹組成的山、由波聚合的海、野生動物還有自然萬物都跟我們一樣在呼吸,然我們究竟如何平和地與他們相處呢?

除了自然書寫上帶來的震顫,對人物角色的設定與鋪排也讓我覺得像是海浪溫柔洗刷堤岸,像是侵蝕與堆積的並進,有搬運和循環的力量。我很喜歡哈凡這個阿美族女生,為了生計她和她的伊娜(母親)一樣在按摩店上班,那是在一個窄仄昏暗的房間裡,壁紙是某個別處海灘的照片,不知過了多久她才在海邊開了一間叫做第七隻sisid的咖啡店,咖啡店四面都是窗,被海環繞,和過去相比似乎很相像,共同擁有海以及潮濕的氣味,卻又截然不同。

「複眼人手上的蛹蠕動得非常厲害,就像一個痛苦的星系即將形成一樣,他的眼睛閃閃發亮,簡直像裡頭有石英似的。不過仔細一看就知道那不是真的閃閃發亮,而是某些單眼正留下一些非常細小的遠比針尖還難以察覺的眼淚。」複眼人在小說裡總是出現在一個像是夢境的場合,也像是一種諭示,就像在說沒有人可以反抗命運與自然運行,複眼裏承載的只是已經成為事實的記憶,而不是企圖抵抗或挽回的幻肢。

「你在對的年紀閱讀的故事永遠不會離你而去。有時候甚至忘記內容細節,但故事如果感動你,他就會永遠伴隨你,盤旋在你心靈深處鮮少觸及的區域。」就像美國奇幻小說家尼爾.蓋曼所說的,喜歡的故事會在內心默不作聲地歸檔,恆存,《複眼人》便是如此。在TED聽吳明益的演講,很喜歡最後他朗讀那首、為美濃黃蝶翠谷寫的長長的詩,「如果有人要送我一座山,我願意付給他所有蝴蝶的名字,但我並不知道所有蝴蝶的名字。為了償還我得尋找他們。蝴蝶的名字是陰影、夢想、神秘主義和形式,每找到一個就會在山裡忘記自己的名字一點點。⋯⋯如果有人要告訴我所有蝴蝶的名字,請原諒我狠心地拒絕。因為山總是借來的,而我想忘記自己的名字。」面對自然與萬物,如果能夠忘記自己的名字多一點點,就能夠到達一點點的公平與尊敬了吧。

作者:鄭珺月