災難最能看出政府的真功夫。這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決、泥流覆蓋光復鄉農地與聚落,初估泥沙量高達六百萬公噸。當許多部會仍在「召開會議」時,總統臨機指派政務委員季連成將軍坐鎮花蓮,擔任「前進協調所總協調官」——結果證明,這是一場久違的正確用人決策。

一、現場指揮:有紀律、有節奏、有決斷

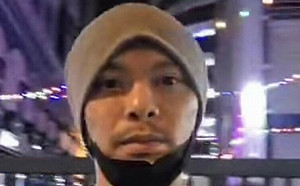

自9月底抵達花蓮後,季將軍每天清晨即召開戰情會報、傍晚主持記者會,親自掌握災情變化。

截至10月5日,道路清淤已完成98%,89戶失聯住家中已有49戶恢復進入清理。他要求災區行動「像軍隊一樣有節奏」,並提醒各單位:救災是行動,不是口水。

這種風格讓人回想起他在2016年高雄美濃地震時,帶兵搶救的身影——當年他以八軍團指揮官身分親赴第一線,獲得賴清德與陳菊一致稱讚。如今再度回到災區,指揮風格依然明快、沉著,與地方政府形成強烈對比。

二、專業分工:讓志工與專業並行

季將軍並未把志工動員當成「熱血集會」,而是明確分流——專業志工投入水電、泥作與農業復耕,一般志工則支援清潔與民生補給。他指出:「志工要幫忙,但更要安全與有效率。」這種把災區當作作戰場域、把志工當作支援部隊的管理邏輯,正是台灣防災體系長年欠缺的。

三、跨部會整合:軍政合一的系統指揮

季連成身為政務委員,督導國防部全動署、消防署、海巡署、役政司、空勤總隊與民政、移民體系。

他在前進協調所讓這些系統真正「整合」,以明確的責任分層調度中央、縣府與部落資源。

當總統賴清德視察時,他以軍事簡報格式報告堤防修復、水位監測、復耕規劃、校舍清理與中繼屋籌建,展現系統治理能力。這種「跨界調度」正是行動內閣的最佳寫照。

四、政治風波與人格力量

面對外界拱他參選縣長的聲音,季將軍直言:「沒有權力,只有責任。」

這句話在充滿算計與形象包裝的政壇,格外清醒。

他的專業與節制,反襯出台灣部分政治人物只會蹭災難、搶版面的浮誇文化。季將軍的出現,提醒我們:

有些人不為了選舉而來,而是為了讓國家真正動起來。

五、結語:行動勝於口號

在極端氣候頻仍的年代,台灣必須從根本改革防災治理。

季連成將軍不是政治明星,卻用實際行動讓人民重新看到政府的執行力——

當專業重回現場、當責任取代權力、當指揮官敢於決斷,

台灣的防災體系才有希望從「指揮混亂」走向「精準調度」。

這場花蓮之役,也許不是一場戰爭,

但在這場與時間賽跑的泥流之戰裡,

季連成,確實用行動證明了什麼叫「國家有力量」。

文/蕭錫惠(評論人)

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)

![11/29-11/30 [流量政治學第二屆營隊] 免費報名參加](https://images.newtalk.tw/resize_action2/300/album/project/1/69033cad7782d.jpg)