當一名十四歲少女被拖進偏僻巷弄,遭受同齡人輪番掌摑、辱罵、逼跪長達四小時;當施暴者面對鏡頭狂妄地說出「進派出所好多次了,從來沒事」這句話。那不只是校園暴力的悲劇,而是整個體制冷血旁觀、默許施惡的真相。

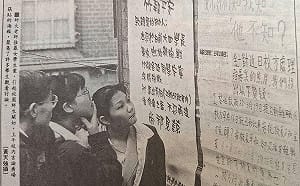

這是2025年7月發生在中國四川江油的事件。施暴影片在社群平台廣為流傳,引發網民震怒,但江油公安的第一份通報卻只輕描淡寫地說是「輕微傷」,甚至不明說是否立案。數千名市民憤而聚集,要求嚴懲施暴者與重新鑑定,換來的卻是防暴警察、人牆與催淚噴霧。最終被追責的不是打人的人,而是說出真相、要求正義的人民。

江油事件揭露了什麼?

這起事件不過是無數中國社會病灶的一次外溢,它之所以引爆,是因為這樣的劇本太熟悉了。從唐山打人案、河南儲戶維權、貴州轉運巴士翻覆,到今天的江油霸凌,中共政權一次又一次向世人證明,這個體制最優先維護的不是正義,不是人民,而是政權自身的穩定與面子。

當我們回顧江油事件的應對過程,會發現其中並非單一失誤,而是一種早已成型、且不斷複製的中共治理邏輯。在這個體制下,「穩定」始終被放在最優先的位置,甚至高於真相本身。當社會出現問題,第一個反應往往不是處理問題本身,而是設法掩蓋與壓制。重點不是施暴者是否該被處罰,而是影片為何流出、輿情為何升溫、民眾為何聚集。問題若未爆發尚可壓住,若已爆發,則盡快「控溫」為要。關鍵字限流、網路刪帖、現場驅離,這才是體制的優先順序。

在這樣的思維下,維穩凌駕人命,已成為慣性反應。只要不是體制認可的「自己人」,你的身分就無法轉化為保護傘。你可以是被霸凌的學生、被打的女子、或是靜靜舉牌的抗議者,結果都是一樣:你的權利可以被忽視,你的處境可以被犧牲,只要你影響了政權的「穩定指標」。

而法治,在這個體系中也失去了其本應具有的正義本質。它不是保障人民權益的基石,而是統治者手中可彎可轉的工具。法律條文被當作迴避責任的藉口——未滿十四歲可以免責,有家庭背景便可輕判,處分標準不依證據與原則,而視乎對象是誰、背後是誰。

江油事件之所以令人刺痛,正是因為它把這一切赤裸呈現:原來在中國,最不安全的不是那些違法亂紀之人,而是那些既無靠山又無話語權的普通人。那些遵守規則、依賴制度的人,在這樣的體制下最終只能發現,規則與制度從未真正為他們而存在。

對臺灣人來說,這不是「八卦」,是預警

當有人在臺灣提出所謂「兩岸一家親」、「制度融合共贏」的口號時,我們該問:是要融合什麼?是要讓我們的孩子也活在一個施暴者可以拍片羞辱同學卻「沒事」,而受害者只能在「輕微傷」的公告中被消音的社會嗎?

試問,如果江油事件發生在「統一」之後的臺灣,我們還能在媒體上看到真相嗎?人民還能上街抗議嗎?會不會我們也只能像江油市民一樣,在深夜被帶走、在網路上被噤聲?

中共的統治模式不是傳說,它就在現實中一再發生。一旦失去民主制度的保障,我們連爭取公道的機會都沒有——不是不願意爭取,而是根本不能爭取。

統一的代價,就是噤聲的開始

這不是危言聳聽。江油的現場告訴我們,中共體制無法給出正義,更遑論保障人民的尊嚴與安全。當臺灣社會中仍有人對「和平協議」與「融合發展」抱持幻想時,更該正視這個體制的本質。

所謂「和平統一」,前提是我們要放棄新聞自由、言論空間與公民社會——然後將這些交給一個連一場校園霸凌都能徹底掩蓋、連一聲人民的吶喊都能迅速噤聲的政權去管理。

江油少女的傷痕,不只是她個人的悲劇,而是整個中共體制對人性與正義的背叛。這樣的體制,不值得我們嚮往,更不值得我們被統一。

結語:我們必須記住這個名字--江油

因為它代表著一個可能的未來--一旦我們放棄防線、相信「中國會對臺灣不一樣」,下一個被拉進小巷裡羞辱的,不只是某個孩子,而可能是整個臺灣社會。

江油的悲劇,不該讓我們同情,而該讓我們清醒。清醒地拒絕對中共政權的幻想,清醒地守住民主自由的防線,清醒地說出:我們不要變成他們。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)

![[影]年假尾聲曬萌犬片!賴清德分享蔡英文帶「樂樂、鳳梨妹」作客官邸](https://images.newtalk.tw/resize_action2/300/album/news/1021/699b1786a6f50.png)