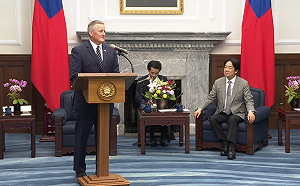

在3月23日的公開發言中,美國代表谷立言點出台灣在當前國際局勢與科技發展中的關鍵挑戰。特別值得關注的是,他對人工智慧發展的深層憂慮:儘管台灣在AI硬體領域如晶片製造、半導體技術等居於全球領導地位,但在軟體面向卻明顯落後,這種「硬強軟弱」的結構,正逐步暴露出台灣在AI時代的戰略脆弱。

谷立言警示,不少中文大型語言模型目前充斥來自中共的政治宣傳與認知操作,這不僅是資訊戰的延伸,更可能對包括健康、國防在內的關鍵領域造成深遠影響。語言模型是當代資訊分發與知識建構的核心,如果其基礎語料或運算邏輯受到扭曲,將導致AI在政策建議、醫療輔助、國安判斷等多面向出現風險。

這樣的情勢揭示一個關鍵問題:台灣是否已錯失建立中文語言AI主權的黃金時機?我們在晶片上領先,卻在生成式AI、語意理解、對話模型等方面依賴外部供應,不僅技術受限,還可能面臨資訊主導權旁落的風險。

此外,這也牽涉到文化安全與意識形態的競爭。語言不僅是溝通工具,更是價值觀與世界觀的載體。若中文語言模型的主流走向由北京主導,台灣社會將面臨不對稱資訊環境所帶來的認知滲透與集體判斷失真。這不僅是學術問題,而是民主防衛的前線。

在這樣的背景下,台灣不能再忽視AI軟體能力的培養。政府應加大對自然語言處理(NLP)、生成模型、AI倫理框架等方面的投入,支持本土語言模型的研發,並結合產業與學界共同建立可信任的中文AI基礎。這不僅是科技競爭,更是國家生存與民主安全的戰略投資。

結語而言,谷立言的警示並非危言聳聽,而是一記當頭棒喝。當AI逐步滲透我們的每一個決策層面,從醫療診斷到軍事預測,從公共政策到媒體輿論,我們必須問自己:我們是否真的掌握了那隻握筆的手?台灣要在數位未來中站穩腳步,就不能只是「晶片島」,更要成為能用自己的語言、價值與技術與世界對話的智慧之島。

楊聰榮(中台灣教授協會理事長/任教於台灣師範大學)

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)