中正紀念堂三樓4展廳從今(26)日至8月6日展出《福爾摩沙陌生文明風情記事-陳慶坤創作展》,該畫展創作係以1582年7月16日發生在台海某地方的「船難事件」為題材,對台灣主體意識的提升與鞏固民主,具有深遠的意義。

查湯錦台先生2001年2月出版《前進福爾摩沙-十七世紀大航海年代的台灣》第65頁指出,這些住在澳門的中國商販或明朝官員所稱的「奸徒」,主要是從事絲綢和瓷器貿易。明朝萬曆十年(公元一五八二年)七月,兩艘滿載生絲的葡萄牙船駛離澳門前往日本長崎販賣,中途遇到大風,其中一艘在台灣附近遇難,滿船貨物沉入海底,船員獲救回到澳門。

該書最後「歷史的未完結篇」指出,今天(按即2001年),台灣的歷史又進入了一個新的轉折。在經歷了半個世紀(按即1895~1945年)日本的統治和半個世紀(按即1945~2001年)與中國社會的政治隔絕之後,台灣正處在一個尋找歷史歸宿的十字路口。

作者特別指出,或許有一天,以當前中國與美國之間的抗衡為型式,以圍繞台灣的較量為主軸,以國家的軍事實力為後盾,並且歷時長達四百年以上的東西文明的互動和競爭,就會有了決定性的結果,到時台灣的最後歷史歸宿也就會隨之塵埃落地!但是,在此之前,我們可不可能跳脫這種戰爭決定的歷史宿命,為台灣找出一條更好的歷史出路?

我們發現,歷史似乎一再向我們顯示,從十七世紀開始的在東西海權的交戰互動中,塑造了台灣歸屬的歷史宿命,到現在都還沒有完結。從1945年二次大戰結束後,國民黨長期威權黨國體制統治台灣。2005年11月20日出版《二十世紀台灣民主大事寫真》,總策畫柏楊先生在該書封底指出,「台灣漫長的大黑暗時代,已經過去;人權民主腳步,剛剛邁出。」引人深思。

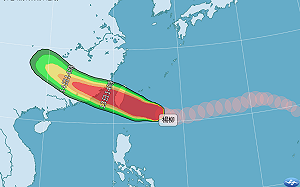

台灣人從苦難中爭取到民主體制,1996年起首次民選總統,經過了7次的總統大選。目前,2024年總統大選已熱烈展開,在野黨利用「仇恨分化」伎倆,加上中共認知戰的介入總統大選問題嚴峻,選民們要有智慧來選擇民主,拒絕專制,才能讓台灣跳脫這種戰爭決定的歷史宿命,大家共同協力來開拓光明的未來。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)