寫作本書的動機,主要源於研究所論文題目《台灣戰後民營報業發展的歷史結構分析-以自立晚報為例》而來,但在杷梳論文的過程,卻無數次地讓我淚灑電腦桌前,這本書不僅帶我進入戰後至解嚴前後,在言論禁錮的困頓年代裡,新聞人與政治角力的奮戰故事與悲情歷史,且更讓我逐漸拼湊,一生貧困坎坷,奔波江湖,以文維生,卻鬱鬱不得志的父親呂振昇,為何終日以酒度日,最後在清早時刻猝逝於餐桌上,留下一杯沒有喝完的米酒與幾粒土豆。

進入新聞界,像是生命的必然。我在嘉義市的「北港車頭」(嘉義後火車站)出生,長於雲林縣西南沿海的口湖鄉,在我那個年代、那個貧瘠的海濱地區,很少人會就讀新聞科系,也很少人會走入新聞界,我不完全肯定,是不是因為父親曾在60年代前後,擔任過嘉義《商工日報》記者,以及兼任《公論報》發行與特約通訊員的關係,但也許冥冥之中,是父親的遺著《今日之口湖》(1955年,《公論報》印刷),以及就讀高中時期,有一次放假回家,在翻閱父親的遺物時,發現仍保留幾張泛黃的「記者證」,這可能,不知不覺地,引導我進入新聞界。

現在,我仍然一直記得,沒有讀過書,而且可能也不知我大學讀的是什麼科系的阿母呂王類,她在我進入新聞界時,曾對我說:「你老爸做記者ê時陣,攏乎人叫做乞食,你做記者敢有路用?」但我仍然在1985年,進入影響我新聞生涯最深、最大的《自立晚報》工作。

可是,老實說,即使我曾就讀「世界新專」,這個在「戒嚴時期」,一個曾經收容不少被稱為「異議教授」的學校,我並不完全認知,或者說,沒有深刻體認,當記者的使命在哪裡?就像現在很多新聞傳播科系畢業的學生一樣,只想謀職養家而已。

在只有八個大學有傳播科系的「八校聯誼」年代,所謂台灣「傳播史」或「新聞史」課程,是直接切入1949年國民黨撤退來台,再銜接漢朝「邸報」以來的中國新聞發展史觀,故意跳過或忽略荷治、日治時代的新聞史,有關1949年前後的台灣新聞史,也經常直接避開敏感史實,甚有淹沒史實的現象。

如果說,我真正對「台灣新聞史」有起碼的認識,以及新聞記者這樣一個職業身分,有比較清楚認知或挑戰,是從《自立晚報》任職開始,尤其我是從所謂「社會新聞」開始跑新聞,亦即涵蓋警政、司法路線及社會百態、社會運動等新聞路線。

在1985年進入新聞界時,正值「解嚴」前夕,每天面對的是蓬勃而起社會運動,以及之後三分之二時間,負責所謂「司法、檢調」新聞,當時處理的新聞,不是黨外人士的誹謗案,就是所謂「涉嫌叛亂案」,說真的,這是個奇怪的報社,在我還是懵懵懂懂的菜鳥記者時,報館「幾乎」很少給過我什麼樣的新聞政策或干預,絕大多數新聞,都是自己身歷其境、自己判斷或從人性初衷的層面來觀察,其他上級指示,最多就是文筆或寫作瑕疵的討論。

當時內心十分納悶的是,為什麼部分所謂「大報」或資深記者的報導角度,大都跟我看到的不完全一樣,甚至有來跑新聞,而隔天卻沒見報,或者是根本不認為那是新聞,可是這些新聞,又是關係到很多人,10幾年或20多年徒刑的大案子,甚至是一個人一輩子的政治生命;另外讓我苦惱的是,他們的新聞訊息,經常都比我靈通,特別是調查局新聞,我永遠都跑不過「大報」記者,一方面應該是自己資質駑鈍,另一方面,也是我後來才慢慢了解,原來大部份機關或官員,私底下都認為,《自立晚報》是台獨報紙,黨外傳聲筒,所以就盡量少接觸或避免公開接觸,像調查局這樣的特務機關,更是嚴重。

對我而言,我一直以為,我只是單純跑新聞而已,只是把自己看到、聽到的,認為有價值的新聞呈現出來。用現在最通俗的說法,當時只不過是「據實報導」而已,而這難道不是大學新聞系學生,最起碼要修的A、B、C?

諷刺的是,不到幾年時間,在台灣解嚴、開放報禁之後,我曾任職的《自立晚報》的言論,與後來所謂「大報」、甚至之後興起的電子媒體言論相比,根本談不上什麼偏激可言;原來新聞學單純的「據實報導」、「平衡報導」的理論,在報禁解除前後那段親身經驗裡,他們卻都是默默無聲或者是故意忽略新聞存在的一群人,許多人還在大學裡兼課,教育新聞系學生呢,現在是否依然?

在那樣的政治氛圍裡,最讓我震驚與訝異的是,已經解嚴,「報禁」剛解除之際,鄭南榕(nylon)創辦的《自由時代》系列雜誌,竟然只因為刊登一篇旅日教授許世楷所撰的《台灣共和國憲法草案》,就被台灣高等法院檢察處﹙現在的高檢署﹚依叛亂罪嫌偵辦,當時除了《鄭南榕叛亂》案外,還有1988年初的「蔡有全、許曹德叛亂案」、1989年4月間「陳維都叛亂案」,以及1991年獨台會案、「資匪案」……….等等案件,都讓人匪夷所思。

包括其他媒體的部份記者,以及我在內,當時頂多認為,那只是當時法律的荒謬而已,然而,鄭南榕在

至今我仍無法忘懷,

在戰後經濟蕭條的50、60年代裡,文字工作待遇微薄,又經常因為政治或經濟因素停刊,聽阿母說,阿爸其實是有很多機會進入公職或公營事業,但他就是不要去那樣的地方謀職,我沒問過阿母是什麼原因,但阿母曾說,阿爸終日僅知飲酒度日,喝了酒就吟詩罵政府。

阿母很不諒解阿爸不顧家計,也不知(或不說)阿爸到底為什麼罵政府,直到最近幾年,我從阿爸的遺稿《書懷》一詩:「哪堪一錯誤前程,每憶斯時淚欲傾。忍看貧窮猶苦活,轉憐富貴亦輕生;人能似我人當醉,我不如人我不驚。唯願書香兒子繼,素齋淡飯傲公卿。」才稍許了解,阿爸的感慨;因案自殺的前鄉長、《金湖吟草》作者曾仁杰在「次振昇感作芳韻」一詩曾云:2

「難酧壯志奮鵬程,對酒狂歌把酒傾,愁裡何堪鬚髮白,刼餘猶痛釜魚生;銷磨歲月原休嘆,閱歷風塵實可驚,從此無心希上進,得時我亦不公卿。」則更讓我體會,阿爸或許跟同年代,許多失望的台灣人有類似心境。

1972年,阿爸清早飲酒猝逝在餐桌上時,才42歲不到,那時我剛滿12歲,阿爸不得志,村裡很多人都知道,但曾仁杰詩裡所謂的「刼餘猶痛釜魚生」,到底是什麼刼,也不復而知,因為詩友們大部分都已作古。

我無法推測醉生夢死的阿爸,是否與當時《公論報》被國民黨強奪有關,但他的遺著《今日之口湖》,是由《公論報》印刷,他也約在《公論報》被奪之後那段時間,更加失志,甚至因酒醉,誤換腳踏車而入獄。我想,阿爸應該不像本書中,很多在言論禁錮年代,受盡屈辱的新聞記者或政治受難者,但可能就像很多懷抱理想,卻又無法在文字工作上獲得心靈出路的文人,寧可從此沉默一生,也不甘屈身於公卿;也或許像許多戒嚴年代、懷抱政治熱誠的知識份子,由於對於政治與社會環境的失望,選擇歸隱山林。我未曾見面,戰後曾任前宜蘭縣三星鄉首任官派鄉長的岳父江朝盛(台灣總督府農林學校畢業),他在1947年二二八事件時,以安撫原住民為由,避難大同鄉山區約三個多月之後,從此不再服務公職(或公營銀行),最後以養豬、種植果樹渡過平凡的一生。

也許因為岳父的關係,在我離開第一個工作《自立晚報》之後,和許多老同事一樣,開始過著流浪媒體人的生涯,而不管怎麼變動,我的牽手江月華,始終在背後支持我的決定,在

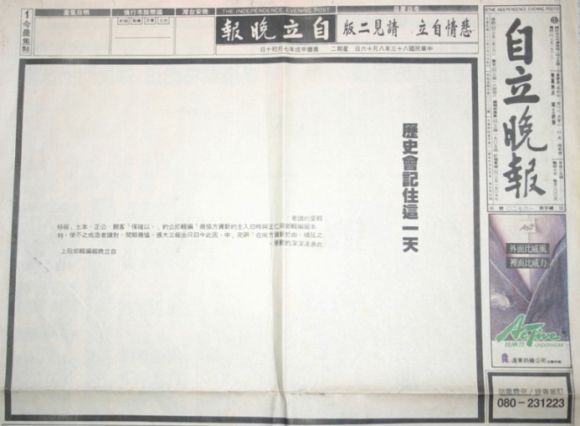

這一本書,能夠出版,當然要感謝前《自立晚報》發行人吳三

最後,也希望將本書,獻給跟我父親同年代的台灣人,他們也許從來沒有獲得像《大江大海--1949》一樣被記錄、被理解,甚至被所謂「主流」媒體同情的待遇,但他們都是動亂年代裡,被時代捉弄,一群沉默的台灣小人物。(寫于2010.06.19)

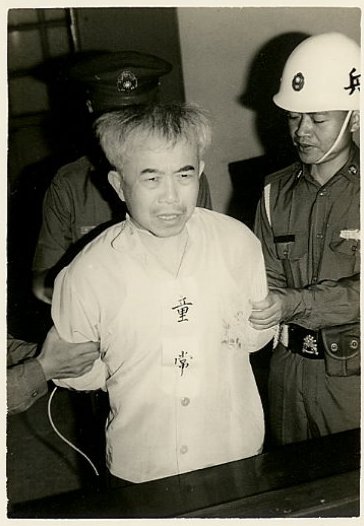

白色恐怖時期台灣新生報的童常因匪諜案被捕,槍決前所留下的最後身影

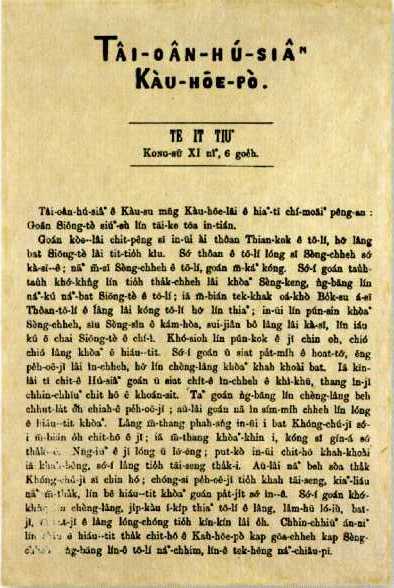

台灣教會公報是台灣第一份報紙,創辦於荷治時期,且為羅馬拼音.戰後被迫改為中文發行.

1《文藝列車》

2曾仁杰為雲林地方漢詩人,

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)