台北國際書展昨(3)日登場,國史館館長陳儀深要發表《因境與出路:戰後台灣史論文集》、以及《人物、觀念與世變:民國史論文集》出版2本著作,分別是《人物、觀念與世變:民國史論文集》所撰寫的新書自序〈進出民國:我的一段困勉學思之路〉。

1988 年我進入南港中央研究院近代史研究所擔任研究工作。由於1987 年才從政大政治研究所得到政治學博士學位,我進入近史所主要是參加「政治外交史組」,也參加過「文化思想史組」。入所開始那幾年繼續研究近代中國政治史或思想史,可說是博士論文的繼續擴充、衍伸,包括對梁啟超、孫文、胡適、五四人物的關注。記得中研院新成立

「三民主義研究所籌備處」的時候,由陳昭南院士主持所務,所出版的第一卷第一期《人文及社會科學集刊》(1988),我所投稿的論文〈《獨立評論》中有關三民主義的討論〉,可能是該期唯一一篇跟三民主義有關的,其他都是各種社會科學門類的論文。我已經忘記我當時的投稿是自告奮勇、或是被邀請遊說去充場面的。

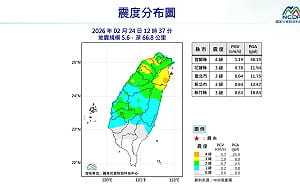

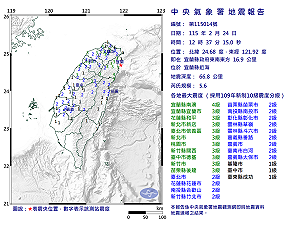

現正最夯:全台明顯搖晃!宜蘭近海中午5.6地震 震源深66.8公里

事實上我於 1984 年開始就已經一面修政大的博士學位、一面在東吳大學政治系專任講師,為了滿足教學時數,除了本系的課,還須在外系(例如法律系、外文系、國貿系)擔任「國父思想」的授課老師。當時我已經在撰寫博士論文,自然把孫文思想放在近代中國思想史的一部分來看;孫文是可以直接讀洋書(不靠翻譯)的政治人物,也算是思想家,他的民族主義思想從推翻滿清到擘劃民國,雖然主觀但不同於章太炎等、有一定的現代性,他的民權主義就是 Demacracy、民生主義就是 Socialism,展開來就可以和康、梁比較,可以和西方民主的價值面、制度面、程序面比較,和馬克斯、列寧、德國的國家社會主義等等比較;由於我對於孫文思想曾經誠心專注、不夾雜其他目的地研究,亦即在碩士班(政大三民所)階段就已經對孫文的史料原典摸清楚了,所以我知道孫文思想有前後階段的不同,例如民初的主張三權分立、兩黨制 vs. 後來的國民大會至上(五院治權分立)、職業革命家黨,或是晚清的驅除韃虜 vs. 民國時期的五族共和等等,不免會嘲笑「奉行國父遺教」之不可能,因而曾經被東吳政治系的學生打小報告、被總教官口頭警告。不過我在撰寫上述〈《獨立評論》中有關三民主義的討論〉一文的時候,就引述胡適在 1937 年即訓政時期早已說過類似的話:「孫先生遺著有幾十萬字,那一部分的『遺教』是我可以接受的?那一部分是我不能接受的?孫先生的政治主張有早年晚年的不同,而全是遺教,是不是我們全得接受?」看到這類的理性批判,「發現」自己與前賢所見略同,當然會增添自己做學問的信心。

所以我在東吳任教時期即便是「國父思想」的課程,亦要求學生做筆記、寫報告,背後其實具有一種對知識的誠意和教學工作的熱情,老實說是一段頗有成就感的日子。後來到中研院專任的時期,也繼續在中興大學法商學院(今之台北大學)公行系兼課,任教的科目是「近代中國政治思潮」,幾年後就把講義整理成《近代中國政治思潮─從鴉片戰爭到中共建國》(北縣:稻鄉出版社,1997),如果博士論文出版為《《獨立評論》的民主思想》(台北:聯經出版社,1989)不算入的話,《思潮》一書算是我在「入行以後」的第一本專書。

1990 年代我除了透過「台教會」參與社運、在報紙雜誌發表政論,也認真融入南港的學院生活。當時近史所《集刊》審查嚴格,我在 1990 年 6 月即第 19 期發表〈太虛法師的政治思想初探〉,1994 年 6 月第 23 期(下)發表〈國共鬥爭下的自由主義(1941-1949)〉,1996 年 12 月第 26 期發表〈政權替換與佛教法師的調適─以 1949 年前後的明真、虛雲、道安、印順為例〉,1999 年 12 月第 32 期發表〈自由民族主義之一例─論《獨立評論》對中日關係問題的處理〉,十年之中發表四篇吃重的論文,不算多也不算少了。其中關於 1940 年代自由主義的探討,是從知識分子的角度看國共鬥爭的經過、是非,我根據「個人與權力中心的距離」把當時的自由主義者分成「個人諫諍」(如胡適)、「組黨介入」(如張君勱)、「公共論壇」(如儲安平)等三種類型,我認為這群知識分子不若清末民初知識分子那樣把自由理想「納入一個集體主義的架構裡」,亦不若五四自由主義者那般長距離地考慮知識分子參與政治的妥適性,而是在國共鬥爭的緊迫氣氛下,必須立刻對內戰問題、憲政與人權法治諸問題做出反應;他們比民國以來的其他時期的自由主義者擁有更多影響政治的機會,但結果都是遭到挫敗;結論是,參照英國經驗,自由民主的果實是由多方的歷史勢力所造成的,不能完全歸功於自由主義者及其意識形態,反過來說中國自由民主的挫敗,若(如一些國民黨論者那樣)完全歸咎於自由主義知識分子,也是不公平的;至於在達到這些解釋之前,應該進入 1940 年代中國的歷史實況,體會當時知識分子的艱難抉擇,否則亦不免流於空談。另外,1999 年討論「自由民族主義」那篇論文,個人認為是詮釋「胡適型」自由主義的代表性作品,可以用來理解後來在台灣的歷史學者張忠棟(1933- 1999),如何從一個中華民族主義者,轉變為台灣民族主義者的由來。

全站首選:台積電今年衝上3,000元倒成警訊? 蔡明翰解析股價估值:我會站賣方

凡是在政大研究部讀過法政方面研究所的人,或多或少、或深或淺都知道研究西洋政治思想史的專家浦薛鳳(1900-1997)教授,所提出的「政治五因素論」,就是認為人類歷史上影響治亂興衰的五個主要因素是:觀念、制度、人物、勢力、現象,也可說是分析政治的五個角度。我雖然沒有必要隨時把「五因素」放在心上,但是最近整理舊作,卻發現我的研究課題自然而然環繞在「人物、觀念與世變」,就把它作為書名了。這裡說的「人物」有梁啟超、胡適、孫文、蔣介石、張君勱、儲安平、太虛法師以及他們週邊相關的人,「觀念(價值)」包括自由主義、民族主義、社會主義、馬克斯主義、民主與獨裁、三民主義等,其實用來實踐的「制度」也蘊含其中,至於觸發思想的時代背景,例如國民黨的追求統一、集權,與共產黨的競(鬥)爭,壓迫言論與人身自由,日本的侵略,與上述觀念、價值追求的衝突與協調,再加上其他國際因素的介入,可綜合成「勢力與現象」。所以不妨說,我對於民國史的研究,簡直是「五因素論」的演練,這樣的方法可能是很傳統、卻是有效的。

本篇自序無法將本書各個部分的「亮點」詳細介紹,好在我的近史所同事黃克武教授「旁觀者清」,寫了六千多字的序文,把全書做了有機的連結,說本書提示了「重寫民國史」的一條可能路徑;他發現的重點或優點如:「他能在觀念與制度之間來回穿梭,看見語言如何提供正當性,也看見權力如何促成論述的轉變。」「他對『歷史真相』與『歷史敘事』之間的距離與張力,始終保持敏銳,也使其論述帶有一種不輕易下斷語、卻又敢於提出判準的人文溫度。」「儀深兄的處理方式不是抽象地調和,而是回到具體歷史情境,觀察胡適等人如何在民族關懷與自由底線之間做出區分。」「將政教關係還原為制度規訓與公共輿論互動的歷史過程,從而使民國史呈現為由多重語言共同構成的複雜場域。」「他有清楚的價值底線,但仍以脈絡化的分析、材料與論證來支撐判斷,使立場不至於淪為口號,而能成為可討論、可檢驗的歷史問題。」感謝克武兄的抬愛和鼓勵,但個人以為,在態度和方法方面也許本書已經勉力接近,但是還有很多民國史的課題例如國共內戰、中日戰爭我只是淺嚐即止,很多有關佛教與政治關係的檔案也還沒有時間消化,但願完全退休之後可以繼續前進。

最後有一個尷尬的問題:民國史和台灣史的關係如何?1949 年遷來台灣以後的中華民國政府所締造的歷史是民國史或是台灣史?這個問題也許可以改成:1949 年以後的中華民國是怎樣的存在?個人認為,在冷戰局勢下由於美國的支持,至少在 1971 年以前中華民國在聯合國保有安理會、常任理事國(代表中國)的席次,但美國幫忙保台而不支持蔣介石反攻大陸,已經被各種檔案所揭露;很長一段時間的美國外交檔案,稱我為 GRC(Government of Republic of China)而不是 ROC,可見一斑。原本胡適、雷震等人透過《自由中國》刊物所揭櫫的反共與民主大旗,可以為中華民國在台灣的存在創造相當的正當性,但國民黨政府並沒有好好承接,甚至以白色恐怖的政治冤案對付它。國民黨政權在台灣除了政治神話和高壓統治,固然也有與台灣社會相融、「分期付款」民主化的一面,但,這應該是戰後台灣史而不是民國史的範疇了吧。

個人的學思歷程,大約是以李登輝總統時代為轉折,此後因關心台灣政治發展,開始研究二二八事件、參加社運要求真相與平反,尤其 2000 年政黨輪替以後政治檔案不斷開放、目不暇接,我藉著近史所研究工作的方便進行大量的口述史採集,加上檔案閱讀,成為我研究戰後台灣史的基本取徑,二十多年來占據我絕大部分的研究時間。這部分就請看本書的姊妹作《困境與出路─戰後台灣史論文集》了。

作者:陳儀深,現任國史館館長,中研院近史所兼任研究員,政大台灣史研究所及台北大學公共行政暨政策學系兼任数授。曾任第三屆國大代表與任務型國大代表、台灣教授協會秘書長與會長二二八關懷總會理事長、台灣口述歴史學會理事長等職務。研究專長領域為近代中國政治思想史、戰後台灣政治史、三八事件研究、戒嚴時期政治案件:特別著重使用檔案與口述歴史。

國史館館長陳儀深表示,今日台灣的存在價值,很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家。 圖:高逸帆/攝(資料照)