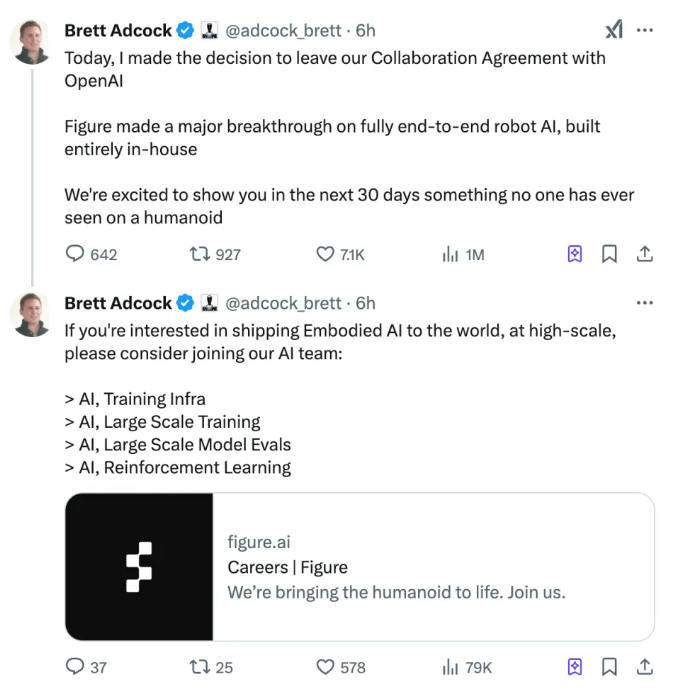

2 月 5 日凌晨,人形機器人公司 Figure AI 創辦人兼 CEO Brett Adcock 在社交平台 X 上宣布:「終止與 OpenAI 的合作」。他強調,公司在端到端機器人 AI 方面取得重大突破,並承諾「將在未來 30 天內展示前所未見的技術」。

此消息一出,引發市場熱議。Figure AI 與 OpenAI 曾在 2024 年達成合作協議,雙方希望攜手開發人形機器人的 AI 模型。去年 8 月,兩家公司更宣布,Figure 02 機器人將搭載 OpenAI 的技術進行自然語言溝通。然而,這場看似「天作之合」的合作,卻在短短數月內劃下句點。

當前熱搜:最貪消防署長黃季敏7罪55年8月定讞!執行刑另訂「服完刑103歲」

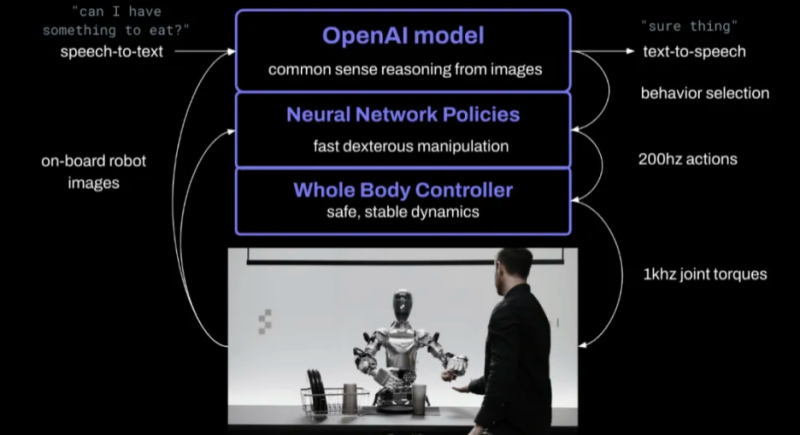

Adcock 並未明確說明終止合作的原因,但根據外媒《TechCrunch》報導,關鍵問題可能在於 AI 模型的整合難度。OpenAI 以強大的 通用 AI 模型 聞名,但其業務範圍廣泛,並未專注於具身 AI(Embodied AI) 的發展。而 Figure 需要的是能夠驅動特定硬體的專屬 AI,這與 OpenAI 的發展方向有所不同。

市場分析認為,OpenAI 近期傳出計畫研發自家機器人,使這場合作變得「沒有意義」。據悉,OpenAI 近期向 美國專利商標局(USPTO)提出人形機器人的商標申請,文件中提及:「用戶可編程機器人」及「可學習、具備溝通能力,能協助並娛樂人類的 AI 機器人」。這顯示 OpenAI 正積極布局機器人硬體市場,進一步與 Figure 產生競爭關係。

市場觀察家認為,Figure 這次的決定 不只是技術選擇,更是一場自主權之戰。Figure 若僅依賴 OpenAI 提供的 AI 模型,等於將「機器人的大腦」拱手讓人,這對於一家擁有 15 億美元融資、希望主導 AI 機器人市場的企業來說,並非長久之計。

全站首選:傳美要以色列開「第一槍」! 11架F-22猛禽進駐以 衛星曝光超大規模對伊部署

此外,OpenAI 的技術成本不菲,近期崛起的開源 AI 模型 DeepSeek 讓市場看見更多低成本替代方案,這可能促使 Figure AI 擺脫 OpenAI,尋求更具成本效益的選擇。

Figure 近來的商業化進展相當順利,早在去年,BMW 就宣布 南卡羅來納州工廠將部署 Figure 機器人,今年 1 月 Adcock 又宣布簽訂 第二個商業化訂單,並預測量產 10 萬個人形機器人。這代表 Figure 已經逐步打開汽車製造市場,不再只是個新創公司。

另一方面,OpenAI 似乎不打算止步於 AI 軟體。除了機器人計畫,CEO Sam Altman 近日接受《日經新聞》採訪時透露,OpenAI 正考慮研發 AI 硬體設備,目標直指智慧型手機市場,甚至公開表示要「挑戰 iPhone」。這顯示 AI 硬體化戰爭正在升級,未來市場可能會出現類似蘋果生態系的軟硬整合模式。

Figure AI 和 OpenAI,這兩家都想成為 AI 時代的蘋果 的企業,如今走上分道揚鑣的道路,AI 機器人產業正式進入真正的競爭時代。

Figure需要正確的解決方案是建立一個專注於驅動特定硬體的端對端 AI 模型。 圖:翻攝自騰訊網