文革末期的1976年8月我從上海移居香港。那時的中國,是所謂「群眾專政」、無法無天的時代,殺人可以不用償命,也不會受到懲罰,不但共產黨這樣,連民眾也被傳染,只要你拿出毛語錄唸一唸,「掃帚不到,敵人是不會自己跑掉的」,這就可以是殺人的理由。在上海黃浦區號稱「人民大道一隻鼎」的姚先生因為夏夜乘涼,大概給青少年講點色情故事,就被司法機關公審槍斃,因為他與共產黨爭奪無產階級革命事業的接班人。

到了香港,那時聯合國的人權憲章很有熱度,廢死也在興起。與中國相比較,我很快舉雙手贊成廢死。然而這後半生在香港、美國、台灣住了40多年,我的看法逐漸有了變化。這不只是對廢死問題,還包括一些或左或右的理念,都有深刻反省檢討的必要。例如左的廢死,或右的市場經濟的無形之手。主要原因是我所經過的人生歷練,看到太多人性的弱點,尤其是人性的邪惡是無可救藥的,用陳義太高的理念,是害人不是救人,或者為救一個人,害死幾百幾千人,這是社會應該付出的代價嗎?這樣做是挽救社會,還是傷害社會?

現正最夯:黎巴嫩真主黨「夜襲」以色列 傳海軍特種作戰總部被毀

紐約是罪惡之都,深夜走在路上見到對面來人都會緊張,看來的是什麼人。朱利安尼市長被稱頌就是堅決打擊犯罪,不管你是什麼族裔。汽車城底特律市區一片破敗,賤價房子也沒人要買,就是治安問題,中產階級全嚇跑了。所以我對「黑命貴」運動嗤之以鼻,到了警察不敢動槍,那才是災難的到來。警察執法過當當然不好,但是如果對手的動作有拔槍嫌疑,警察先發制人也情有可原。例如美警單膝壓死那個弗洛伊德,固然是執法過當,然而此人也是前科累累,那個黑命貴有必要把此人描繪成為善良的受害者嗎?這樣做的目的是什麼?

香港與台灣,每次警察開槍後,都要寫報告,檢討是否非開不可。這是民主國家必要的程序,然而如果報告做得太過厭煩,無疑會對警員造成太多心理壓力而影響執法,那不是社會之福。淪陷後,現在香港已經鼓勵警察對民眾開槍,因為會獲得共產黨的表揚,乃至升官發財。台灣則拘泥於人權,還是法官不想得罪人免得將來受到報復而常常網開一面?但是最冠冕堂皇的理由還是「人權」!馬英九對中共殺人魔王點頭哈腰,卻在台灣鼓吹「廢死」,是最典型的偽君子與政治騙徒。

美國的許許多多華文報紙最喜歡用種族歧視來煽動華裔讀者對美國政府的不滿。他們對中共的種族滅絕不吱一聲,卻對美國一些執法過當,甚至根本不是這一回事情卻大喊大叫。明明現在美國人對中共統治下的中國人很反感,連累到美國的華裔,他們不去責難中共,卻是責怪美國種族歧視,這種欺軟怕硬的不同標準行徑當然更引發美國人的歧視。而中國人把對他們的歧視擴大化,聲稱是對「亞裔」與東方人的歧視,更是包藏禍心,以混淆視聽來掩飾中共的惡行。但是這些都掩蓋在最高道德標準的「左」的人權理念下。也難怪香港朋友發明了「左膠」這個詞。

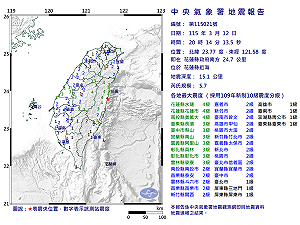

全站首選:快訊》20:14花蓮縣近海發生規模5.7有感地震 最大震度花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大4級

對台灣的政治庇護法社會上也有爭論。固然捷克前總統哈維爾說過「人權高於主權」,我也認同。然而哈維爾與我一樣是前共產國家出來的,我們所談的國家,主要是針對共產黨國家與其他專制國家,他們以主權來抗拒人權,所謂互不干涉內政。我們如果放鬆政庇,不要說批准大量中國人來台灣定居,就是允許他們來台灣尋求政庇,台灣也勢必大亂。

美國關注中國人的人權,但是把許多事情上綱上線為人權而讓大批中國人獲准政庇,害得現在尾大不掉,美國的各個領域都被他們滲透,難以清除。因為說謊已經成為中共統治下中國人的本性,許多政庇都是假的,還有相當的中國民運人士為了賺錢配合他們欺騙美國政府為他們做政庇的「證明」與服務。

現在台美人在美國從政,還要到中共社團去拜票,不惜為他們「服務」,天可憐見。台灣是要這種人的人權,還是台灣國家主權下2300萬人的人權?一味唱高調,如果不是糊塗蟲,就可能根本就是為中共打認知戰的。

對我們來說,更重要的必須是民主與獨裁、自由與專制的根本區別。先把人權與廢死強加到中共頭上,不要面對中共輕描淡寫或無計可施,卻來對付民主國家的自己人,束縛我們自己的手腳,阻礙我們打擊共諜,維持良好的社會治安。結果卻讓中共與他們的「革命伴侶」在台灣的月光下談情說愛。民進黨是左翼政黨,關心平民疾苦很好,但也要警覺自己不要成為左膠,在陳義高調中害死台灣。

真理不一定在左或在右,但是真理過頭一步就會成為謬誤。就像天才與白痴沒有很明確的界限那樣,高智商的人講出來的話,有是與瘋言瘋語何異?