作家陳芳明:《福爾摩沙三族記》是一部多元史觀的小說,但又可以當做歷史作品來閱讀。 作者陳耀昌自己則說:《福爾摩沙三族記》或許才是我對母親台灣的最大回報。這本書,如果沒有我的成長背景──出身府城老街、與陳德聚堂的淵源,也夠LKK,還來得及浸潤於台南的古蹟氛圍與寺廟文化;又正好身為醫師,懂得一些DNA及疾病鑑別診斷知識──其他人不見得寫得出來。 陳耀昌醫師這本巨著,之前曾在新頭殼〈開講無疆界〉欄目中刊載,新頭殼這次重新編排以系列推出,以饗讀者。

陳澤接到一個他想不到的命令:要護送他的同袍戰將吳豪到福爾摩沙治病。

這兩年,國姓爺不知為了什麼原因,突然興起一陣狂熱,喜歡找福爾摩沙的紅毛醫生治病。去年(一六五四)三月,他寫信給凱撒長官,指明要Philips Heylemans醫生為他治療一個長在左手臂上的瘡。荷蘭人當然答應,於是在四月間,派了德國人拜爾醫生(Christian Beyer)到廈門。因為陳澤十多年前當海員時到過巴達維亞與大員,懂得一些荷語,因此拜爾初抵廈門時,陳澤幫忙打點了一些拜爾的生活起居。但真正與拜爾接觸最多的,則是鄭泰。鄭泰是鄭成功的族兄,也是鄭成功的戶官(註一),很有鄭芝龍的風格,通曉多國語言。除了日語講得和日本人幾乎一樣好以外,荷語、葡萄牙語、西班牙語,甚至越南話都粗略可通。

現正最夯:NBC:川普私下透露有意在伊朗境內部署美軍地面部隊

拜爾在廈門從五月住到九月初才回大員。國姓爺對他很是禮遇,但他有一次向陳澤及鄭泰透露,他是很感謝國姓爺對他不時賞賜,但是他覺得國姓爺對他沒有完全信任,因為他調配出來的藥方,國姓爺有時接受,有時置之不理。鄭泰說,國姓爺本來就是疑心病頗重的人,又說,政治上居高位者莫不如此,要拜爾體諒。拜爾又說,他看出了一個玄機,如果是外用的藥,國姓爺就會接受;內服的藥,國姓爺就不使用。

鄭泰又說,這其實表示國姓爺認為洋人醫生在外用藥的造詣要比漢人傳統醫學好;而國姓爺則可能對漢人傳統調理藥方比較有信心。因為漢人大都認為洋人醫生精於開刀、止血、消毒,而漢醫則重體內之五行順暢及陰陽調和。國姓爺既然請了醫生您來,不會不信任,只是有所選擇。拜爾想想,甚為合理,也就沒有再說什麼。

到了七、八月,國姓爺的膿瘡果然慢慢好轉,國姓爺和拜爾都很高興。拜爾說他有些想家人,於是請鄭泰轉呈國姓爺,要求回大員。拜爾沒有向鄭泰說出口,卻寫信告訴大員長官的是,拜爾看到國姓爺常因一些輕微的事故,就以可怕的方式處死他的兵士將領。甚至他自己的親人和妻妾,也常受到重罰。拜爾因此害怕自己的生命是否也真正安全。而且拜爾感覺到唐山人心裡對基督教徒有敵意,而自己的名字Christian正是基督徒的意思。拜爾每日都生活在恐懼之中,所以希望能早早離開國姓爺,離開廈門。

當前熱搜:台中發生規模4.5地震!最大震度彰化4級 氣象署示警附近2斷層危險

國姓爺送給拜爾一個大紅包表示謝意,於是請陳澤陪伴拜爾,護送到大員。陳澤讓拜爾下船後,未多停留就回廈門。

今年夏天,陳澤的同袍吳豪,在對清兵作戰時,被飛鏢擲中大腿,傷口甚深,好不容易將血止住。幾天以後,紅腫痛熱,吳豪不斷呻吟,傷口時有黃色膿液流出,惡臭難當。於是國姓爺又想到大員的歐洲醫生,親自寫了信,拜託凱撒,說要送一個部爺過來求醫,於是會說一些荷蘭話的陳澤再度前來。這次吳豪來,住在何斌家中,陳澤也跟著在何斌家過了一夜。陳澤對何斌說,想不到十年不見,大員如此繁華,有國際港口城市的架勢了。何斌說,大員身處沙洲,腹地太小,他看好未來普羅岷遮城及赤崁那一帶的發展。何斌住的大員街,全是有名漢人頭家、日本商人和荷蘭商人所住,街道是青石鋪成,宅第俱是新蓋,而帶有洋人風味。

陳澤看得新奇,心中不免感慨,過去海澄在月港時代,雖然繁華,但終是典型唐山式城鎮,而大員則兼具西方與唐山風味。海澄在戰火之中沒落,廈門也屢遭戰火,大員則三十年來在一片昇平之下,迅速繁榮。陳澤想到,二年多前,阿旗師代郭懷一去求援之事。如今熱蘭遮城就在眼前,他望著城堡,望著大海,望著大員,望著港口中的荷蘭大船與唐山過去的小船,不覺想起一千年前陳子昂的那首詩:

「前不見古人,後不見來者;念天地之悠悠,獨愴然而涕下。」

雖然場景不同,但陳澤現在就有著這首詩中所描寫的感慨。

陳澤見到了古人,也見到了來者。古人是福爾摩沙原住民,來者是碧眼白膚的紅毛人。雖然早已有些漢人稀稀落落地到這塊土地上謀生,但很可惜一直未能正式占有這塊土地,竟然紅毛奪了先機。即使是鄭太師爺,也是在荷蘭人來台灣的第二年,才開始在魍港等地發展。顏思齊雖然稍早,但也未能在台灣這塊土地率先插上明確的漢人旗幟,更不巧的是,才一、二年就暴病死亡。

陳澤曾聽人說,當年顏思齊和鄭太師爺以為魍港、笨港等地與大員分屬兩個不同島嶼。後來才知道和大員一樣都是在福爾摩沙的大島,也屬於紅毛的地盤,所以只好放棄,回到安海去發展,但又心有不甘。如果當年漳泉人氏能比荷蘭人早些經營這個島嶼,那就好了。

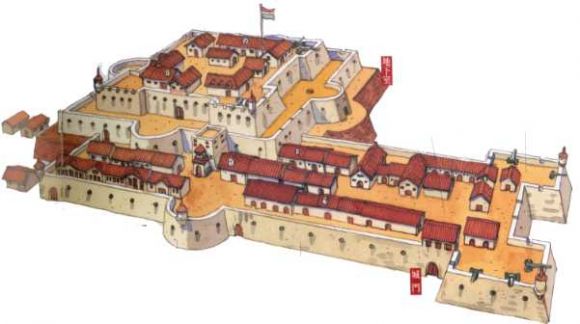

他想到約五十年前陳第寫的「東番記」,那時如果朝廷不要以為這是「東番之地」,而由官府正式派人來經營,今日之局面當有不同。如今荷蘭人已捷足先登。陳澤的船在黑水溝上,好遠就可以見到龐然大物的「台灣城」。這是漢人對熱蘭遮城的稱呼。現在,更難得有機會得以就近觀察,台灣城真的是居高臨下,氣勢宏偉。陳澤不能不佩服紅毛人的建城設計,巧妙地配合了地形地勢。熱蘭遮城俯視了所有航道,而且本體又有下城與上城之分。下城周長二百四十丈,有三個稜堡,上城則有四個稜堡,加上荷軍火力驚人,真的是易守難攻。何況紅毛在水上還有高大船艦,可攻可守。最重要的,紅毛與大明曾有交換文書之約,而當時的擔任紅毛通事的正是國姓爺之父鄭太師爺。

陳澤望著大員市街熙來攘往的人群,大半是漢人。而街上各種日常生活相關的商店,包括裁縫店、雜貨店、理髮店、餐飲店,都是漢人開的,漢人甚至開了麵包店。在大員街上,漢人有自己的廟宇,也有自己的中藥店。大員的繁榮,至少有一半是靠說閩南話的漳、泉鄉親。大明人到南洋的,也都是漳泉的「生理人」,因此荷蘭人,還有整個南洋的洋人,都以為漳泉人氏所用的閩南話就是唐山話。想到這點,陳澤不禁得意的笑出聲來。

荷蘭人的外傷治療醫術果然了得,不到一個月,吳豪的傷就好了大半。吳豪不耐異地寂寞,早早趕回廈門。兩人再度相遇,陳澤把他在大員的感想告訴吳豪,吳豪則有不同看法。他認為如果大員不是荷蘭人經營,就不可能有如此興旺的轉口貿易與國際化氣勢。吳豪說,即使是當年的鄭太師爺的船隊,也只是限於南洋,無法遠赴錫蘭、印度,遑論到歐洲做貿易。

吳豪說,最近國姓爺似乎和清廷有些談判動作,但他不以為國姓爺會接受清廷冊封。他覺得國姓爺是以談判來拖延時間,先休養生息,以籌劃下一波的大動作。他認為國姓爺想營造出一個決定性的戰役,以打開新局面,而不是一直在閩南沿海和清廷作拉鋸戰。

「等國姓爺覺得他的準備工作完成了,和議的幌子就破裂了,戰爭就又不遠了。」吳豪望著遠方海面,卻又突然嘆了一口氣。

陳澤感覺到,兩人都沒有說出口的是,大家都有些疲憊了,但又不願投降清廷。陳澤對國姓爺百折不撓的精神,衷心佩服。國姓爺幾乎是「求戰」,而不是打仗而已。他永遠不會累,永遠充滿鬥志,像是個「戰神」。

戰爭,毫無止境的戰爭。他相信,不久之後,又要投入戰場了-而韃子的統治又似乎愈來愈穩固了。戰爭,到底何日才會停止?除了和韃子打仗,還有其他的路可以走嗎?陳澤在心裡自問。

註一:相當於財政部長。