這傻楞楞的風景

會帶著被脫的襪子笑

當前熱搜:明日白天雨勢更猛!中南部恐成重災區 氣象署:週末天氣可回穩

散步在白色凍了的影子裡

要告別的時間

砂上有風越過──明亮的樹影

我將它叫做有刺激性的幸福

─節錄自〈日曜日式的散步者──把這些夢送給朋友S君〉,楊熾昌

楊熾昌,為人熟知的筆名是水蔭屏或水蔭屏人等,在1930年代的台灣文壇乍放異彩,他和李張瑞、林修二、張良典以及日籍作家戶田房子等人,在台南組成了「風車詩社」,這一群熱切追求前衛藝術與現代主義的青年,標誌著「為藝術而藝術」,與當時主流的左翼文學強調的寫實主義和文學為社會實踐,在美學形式和內容主題上,形成極大的差別,有如台灣文壇突然綻放的奇異花朵。

當時同行者不多,《風車》雜誌發行僅一年之餘,戰後又因主要人物相繼捲入228事件、白色恐怖,再加上「跨語世代」的語言斷絕,「風車詩社」吹拂的現代主義美學,至此中斷,不為多數台灣人所聽聞。直至黃亞歷導演的紀錄片《日曜日式散步者》,在歷史沉積岩裡沉澱最深的角落,挖掘出大量的文件檔案,重現「風車詩社」的前衛風采,才讓我們驚訝讚嘆於台灣曾有如此絕美的詩作,以及那群與藝術交換青春和信仰的青年作家。

西方現代主義美學以反對、破除寫實傳統之姿出現,達利與布紐爾的超現實主義、畢卡索的立體派或馬諦斯的野獸派,各以不同風采打破寫實的界線,重現「真實」的意義。「風車詩社」自帝國東京輾轉西方現代主義作品,考克多的朗誦詩、達利的繪畫、布紐爾的《安達魯之犬》,儼然是當時台灣人最時尚的藝術風潮,「風車詩社」更以巴黎藝術家匯集的「紅磨坊」(Moulin)為詩刊之名,足以看出這群青年作家對現代主義藝術的渴求與熱切。他們對現代主義的反傳統信仰,也在多次與其他作家的筆戰中,爭論台灣文學的定位與發展,暢談「為藝術而藝術」的文學觀,孤獨地在台灣文壇戰鬥。

黃亞歷的《日曜日式散步者》也以現代主義的姿態,打破台灣紀錄片美學的傳統,當近年台灣電影的美學創新欲振乏力、紀錄片耽於情感渲染之際,《日曜日式散步者》不啻是最有勇氣的電影。黃亞歷以大量的檔案拼貼、形式化的戲劇再現、充斥全片的日語旁白、影音之間的錯置想像,每一個畫面都被精心設計,兩兩相接的蒙太奇手法創造出如詩的隱喻,全片豐富到不得了。影評人李幼鸚鵡鵪鶉以「千百顆相似卻不同的珍珠」形容所有的鏡頭,實在不為過,他有如置身於影像的寶藏中,想去評論分析鏡頭、卻又怕破壞了電影,李幼鸚鵡鵪鶉寫下「如果音樂可用文字書寫、談論,那還需要音樂嗎?」

視覺和影音產生的驚喜,不僅呼應「風車詩社」的美學主題,更啟發了大量的問題意識,不論是「為藝術而藝術」的漫長辯證、台灣的現代主義濫觴、殖民文化的文學意識、台灣的皇民處境、戰後的政治文藝等等,《日曜日式散步者》比任何一本台灣文學或歷史的教科書還龐雜,大量的知識和思想透過「風車詩社」的起落,逼視觀眾跌入台灣歷史的悲愴與自我認同的迷離。

只是我們對於日治殖民期間的知識太少,影像流逝又比書籍翻頁來的快速,來不及思索就再跌落另個問題。所幸隨紀錄片公映後,黃亞歷出版了《日曜日式散步者》電影專書,第一部分〈暝想的火災:作品/導讀〉蒐錄「風車詩社」的作品集與評論,第二部分〈發自世界的電波:思潮/時代/回響〉展開現代主義美學和紀錄片影評。看過紀錄片、仍飽滿疑問的觀眾,從書上繼續延展好奇心的邊域,從《日曜日式散步者》的線索出發,然後停留在某本書或影片裡,正如楊熾昌送給S君的詩作〈日曜日式的散步者〉,黃亞歷將他對台灣的夢與思考,贈送給我們。

在燈影下微弱的燈芯抽泣的午後。

所有事物從黑暗中起身。

宛如那個人顫動的聲音,宛如那個人患病的胸膛。

─節錄自〈戀愛詩〉,李張瑞

在白色恐怖時期因案入獄,後於馬場町被執行槍決,享年41歲的李張瑞,是「風車詩社」的中流之一,在《日曜日式散步者》中收錄多首以愛情為主題的詩作,在主題與形式的耽美與隱喻風格,和當時寫實主義盛行的台灣文壇大異其趣。他在詩中大量使用物件,並透過物件的隱喻,傳達出愛情與死亡的氣息,用字與風格反而與當代現代詩有所共鳴,讓人讀來毫無時空隔閡的差異。

「戀愛的哈姆雷特」、「吸食煙草成為感情的阿斯匹靈」、「棕櫚樹傳來的美麗笑容隱沒」、「被踩碎的菸蒂與火柴棒」,從〈咖啡廳的感情〉這首詩中,不難看出「風車詩社」的風格,與成員的生活背景,他們猶如20年代巴黎沙龍時興的「黃金時代」,在台南寫出「跳舞時代」的華麗風景,讓人驚奇於西方的現代主義思潮,原來透過日本的傳遞,也曾影響台灣的藝文創作,而這也是我們回顧台灣歷史時,不曾了解過的片段。

如果說「風車詩社」僅是風花雪月的「薔薇文學」,也是一種誤解,他們積極鍛鍊文字、創造意象,李張瑞的詩作深入自我的追探,在華麗的詞藻底下,讀到的是櫻花凋零的生命處境;雖然他們致力以日文創作,渴望在大東亞共榮圈中展現文學成就,這樣的企圖心看在當代眼中,似乎過於嘲諷而軟弱,但卻反應殖民台灣的人民處境與身分認同的困境。

李張瑞的〈收穫〉也展現他們對於台灣社會的觀察,「不帶濃妝而以青春美化的少女。手將甘蔗對著鐮刀抵去。父親以寂寞的面容敲著煙斗。──今年的收成至少要能湊得出嫁妝……。甘蔗擔心著或許會被製成砂糖。」李張瑞寫下台灣糖農的辛酸,在甘蔗田的昏暗下,一年的收穫可能都不夠女兒的嫁妝,以「甘蔗」隱喻被殖民的台灣人,成為「砂糖」註定是被統治者悲哀的命運。

白帽子

白鞋子

受了霜凍街角的郵筒變紅了

─節錄自〈雪──給遠方的水蔭萍兄〉,林修二

林修二大概是「風車詩社」中,文字意象與畫面最為豐富的作家,在他寫給楊熾昌的〈雪〉中,他以大量的白色和物件的堆疊,玻璃窗、落葉、薔薇花瓣,就連記憶都是白色,他對楊熾昌的思念,在降雪的場景中,疊成厚茫茫的蒼白,只有手中書寫、準備寄出的這首詩,才讓郵筒展現原本的亮紅。

林修二的短詩擱置現實,簡單數句勾勒出綿長的情感,字句節奏如歌般優美,自由讓內在靈魂奔放,「染改天空的顏色/ 荻花無聲無息地丟落/ 蟋蟀鳴叫著」(〈秋〉);「凋落與輓歌、靈魂與肉體。結合和離散……/ 聲音、色彩、感觸。紅葉的陣雨是詩底聲響。」(〈散步〉);「靜謐包圍著我們,/ 美的天氣、美的時間流著、感情流著。/ 純情的秘密、美麗的秘密。誰也不知道,只有妳我,妳我的小小的祕密。」(〈小小的秘密〉)。

黃亞歷導演花了3年多時間蒐集文獻、田調訪談、拍攝影片,紀錄片如同一本以「風車詩社」展開、台灣30年代現代主義藝術的百科全書,這其間辛苦蒐集到的文件與圖片,不僅是影像拼構的實驗素材,也部分蒐錄在電影書中,「風車詩社」作家們的手稿、詩刊、畫作等,以及黃亞歷創作的文獻資料,包括布列東的〈第一次超現實主義宣言〉、日本的「未來派宣言運動」、歐陸與日本的前衛詩選,和各篇從文學、電影、繪畫、攝影、聲音等面向切入「風車詩社」與現代主義運動的專文。《日曜日式散步者》電影書的出版,讓影像的百科全書得以文字化,讓我們用適當的速度,仔細閱讀那個被遺忘的黃金時代與台灣文藝。

一場創作與自由的文學運動,短短一年時間,1933年點燃了火焰,沒想到70多年後,在《日曜日式散步者》中,花火燦爛,令人驚嘆!

簽名在敗北的地表上的人們

吹著口哨,空洞的貝殼

唱著古老的歷史、土地、住家和

樹木,都愛馨香的暝想

秋蝶飛揚的夕暮喲!

對於唱船歌的芝姬

故鄉是哀嘆是蒼白的

─〈毀壞的城市〉,楊熾昌

作者:尚恩

(編按:此篇為新頭殼網站跟高雄獨立書店「三餘書店」合作所推出的書評)

影片為導演黃亞歷的紀錄片《日曜日式散步者》的片段。

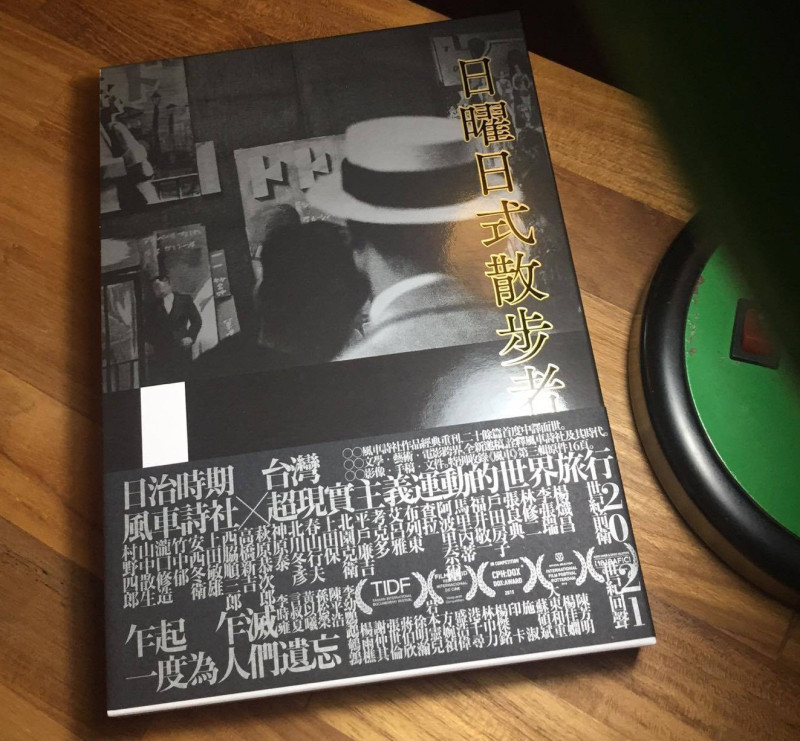

在紀錄片公映後,導演黃亞歷出版了《日曜日式散步者》電影專書。 圖:三餘書店提供