新聞

《大驅離》書摘--金融:無以掌控自身力量?(3)

2015.06.19 | 10:30

金融資產成長的速度,遠遠快於已開發國家以GDP所衡量的整體經濟成長。這不必然是壞事,特別是如果成長的金融資本,能夠轉化為促進公眾利益的大規模工程。不過,自1980年代迄今,這種歸於公眾的利益積累很少見;少數例外包括:在一系列城市所推行的綠化與合於環保的工程,如倫敦興建奧林匹克公園、以及里約擴展大眾運輸系統。

在大多數情況下,金融著力於發展更為投機性的工具與投資。從歷史上來看,這似乎是金融邏輯的一部分:隨著自身的增長與得勢,金融並未妥善運用所擁有的力量。喬凡尼.阿銳基(Giovanni Arrighi)便主張過,當投機性金融在一個歷史時期取得主導地位,也就表明了該時期的衰敗。

改變我們對成長與繁榮的理解

當前危機與其餘1980年之後的危機一大重要差別在於,投機工具所可能影響的規模。第二項重要差別則涉及更大的經濟格局:我們於今已然確認,有必要以迅速的手段抑制金融過度(financial excess),因為現行的國際條約與國家法令力有未逮。第三項差別是,全世界更廣泛地認知到,財富與貧困愈趨極端,已成了燙手山芋。我們現在曉得,由社會富裕階層所緊握的收益並不會「雨露均霑」。我們還曉得,貧困與醫療匱乏的惡果終將波及富人。

當前危機的極端性質,連同我們所認明的其他重大危機(最要緊的當屬氣候變遷)創造了設立新的經濟利益標準的時機。沒錯,我們需要新的金融制度:金融有能力創造資本,並將之有效率地分配。可是過去幾十年來,金融資本被用於極度投機性的工具,讓富有的人更富有,最終則摧毀健全的公司,儘管大多數時候這並非刻意為之。我們必須反其道而行,將金融新造的資本大規模投資於公共利益,用在製造業發展、經濟綠化等方面。

這一連串目標讓我們有機會將金融資本重新導向,用以滿足範圍更廣的需求。例如,近年來金融資本幫助無數中國人民脫貧。但這是透過投資製造業、基礎建設,以及其他物質經濟。將金融資本用於擴展物質經濟部門、用於綠化經濟,會帶來分配效果;反之,將金融資本用來製造更多金融資本,會導致財富與權力的大量集中。

原則上,認真努力將金融資本用以推展物質經濟,便是綠化這些投資的契機:鼓勵發展、使用不傷害環境的技術與做法。20年來,我們生產財富的能力越大(此中金融是一大要角),貧困的情勢就越極端。曾經,貧窮意味著擁有或耕作貧瘠的一塊地。今日,世上有20億赤貧的人,除自身之外別無所有。現實是,我們有能力餵飽世上每一個人,然而餵飽窮人對最為有力的經濟行動者而言並非要務,於是貧窮的事例比以前更多,而且如今也在富裕的國家中增長,尤其是美國。

我們大多都聽說過鑽石礦工所受的虐待,也聽過採礦收益如何被轉用於軍事交戰,而不是用於發展。比較少人知道的是土地稀有元素開採的狀況。這些關鍵金屬用於製造電子零件(尤其是手機零件)、綠色電池等等。開採工人常常得不到保障;他們徒手採礦,一貧如洗,因遭受毒害而死得太早,沒能將所受的虐待讓更廣大的世界得悉。最後要提到的一項根深蒂固的事實是,貧窮國家中發現油礦,反而創造了更多窮人,以及一小群超級富豪。這樣的結果是屢試不爽的。

我們有必要改變邏輯,藉以重新定義何謂真實的繁榮。我們所面對的三重危機應該成為轉機,讓我們將能創造資本的龐大能力重新導向,用於生產全球南方與全球北方都迫切需要的東西。

作者:莎士奇亞‧薩森 Saskia Sassen(哥倫比亞大學社會學教授)

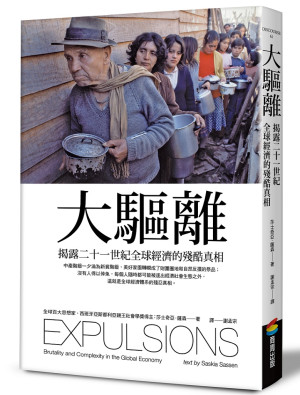

(編按:《大驅離:揭露二十一世紀全球經濟的殘酷真相》,是莎士奇亞‧薩森的作品,以全球視野,透過社會學的方法,將不同區域與經濟體的衰退、環境破壞以及社會總體生活的向下沉淪等頹勢,找出內在的共通邏輯,闡述「驅離」此一力量所造成的破壞力,為現代社會的困境指出了嶄新的理解方式。新頭殼特別與商周出版合作,為讀者摘錄部分內容,此篇為摘錄的最後一篇。)

最新留言

專論》 因川普關稅而陷入困境的中國「SHEIN村」

0 分鐘前

在美國、日本等國家深受年輕人喜愛的中國電子商務網站SHEIN,因為川普政府的關稅措施,而受到沉重的打擊。在中國南部的廣東省廣州市,有一個被稱為「SHEIN村」的地區,這裡密集分佈著為SHEIN供貨的服飾工廠。隨著美國加大對中國的關稅攻勢,一些工廠因為訂單大幅減少而陷入困境。與美國的貿易戰「將傷害像我們這樣的底層工人,並使我們更加貧窮」,面臨失業威脅的移工們心情低落地這樣說。