從英九末年的課綱亂調開始,從來就不是新聞話題的台灣史,尤其是日治時期台灣史,瞬間爆紅起來。大選前夕,相關的書籍與紀錄片紛紛登場,《阿罩霧風雲II─落子》被我這烏鴉嘴推薦了,我想再撐不了多久就會下片了。悲哀啊!黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴,這也就是台灣文史工作者的宿命。

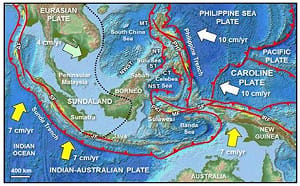

全站首選:馬來西亞7.1強震終結「全球地震平靜期」!專家:不排除為規模8前兆

自日本福島災變後,國人超熱心的傾囊相助,加上對岸僵化官僚化的對台工作,讓台日關係進入了空前未有的融洽。近來賈彎彎回家熱已燒到了台南,台文館館長翁誌聰與副館長蕭淑貞,台南大學副校長莊陽德,都已同台助陣。現在連台北的柯P也加入工商服務,金馬獎也將登場;即使小英陣營裡還有些幕僚很警醒,但賈彎彎回家熱的蔓延全島,早已勢不可擋。

天橋下說書的宅男管大,向來不說官場現形記,大官要捧誰我不管;但賈彎彎回家熱燒進了網路,偏偏這裡尚書大人又超多,我擔心鄉民健忘,讓督割事件重演,只好也來逗鬧熱一下,鍵…盤…小五郎……變身。

當前熱搜:談新北市長選戰 黃國昌坦言:若淪三腳督局面「我可能不會上」

網路上四、五年級的資深鄉民們,成長中一定與我有共同經驗,就是我們讀書當兵時,身邊一定有一個以上叫「台生」的同學或同袍。這些「台生」的父親保證是外省人,因為本省人絕無可能給孩子取名叫「台生」。

那麼回頭想一想,從1949年算起,外省人來台早已超過50年,都到了第二、第三代,他們去對岸照樣要拿「台胞證」,對岸政府也視這些人為「台灣人」了。日本人在台灣也是50年啊!有這麼多的「台生」(不過他們叫「灣生」),各位有沒有想過他們與台灣人怎麼相處嗎?日本人有可能像魔戒裡「半獸人」一樣,天天拿鞭子在後面鞭打台灣人嗎?

日本殖民台灣時有很多面向,有棒子,當然也有胡蘿蔔,還有更多超越政治、種族的單純人際交往。但戒嚴時代的課本裡,只教棒子的故事,用意就在要將中國人的仇日恨日意識,移植到台灣這島上與本地民眾連結,讓國民黨政府的「低效率獨裁」不被人民看穿。所以對日本政府的胡蘿蔔很少提,至於俗民歷史方面,更是草繩穿豆腐--提也不敢提。

可是這種個人或家族式的集體記憶,即使教科書隻字不提,還是會被長輩們口耳相傳下來。當年灣生引揚前,台灣同學哭著送到火車站,家境好一點的台灣同學還送到基隆碼頭。灣生引揚後,還是和台灣的同學保持聯絡,退休以後幾乎每年開一次「同窗會」(日本人比我們更愛開同學會)。

還有少數灣生歐里桑,厭倦自己祖國那種虛偽的禮節規範,老了退休以後,又回台灣買了房子。因為簽證的關係,他們必須像候鳥一樣,半年往返一次。他們有的還會說一點台語,搞不好還吃檳榔、簽六合彩。不告訴你,你還以為那就是鄰居的阿伯,誰會猜到眼前歐里桑是日本人?

日本與兩蔣同樣是殖民者,但灣生與台生本質上卻迥然不同。1949年來台的,固然有權貴階級的高級外省人,卻也有一大堆被拉伕綁來的老芋伯。然而灣生家庭少有貧困者,他們在台就讀的小學校,裡面的台灣小孩都出身國語家庭,跟公學校裡的台籍工農子弟不同。若是到了中學、師範甚至高校,台籍同學更是出身仕紳家庭,不像台生裡有將軍、有議長,卻也有混幫派、當保全,什麼階層都有。

1960年代起,只要是日治時代就有的學校開同學會,連不是灣生的日本老師都能來台,更何況是灣生?就算在日本真有很窮的灣生,他們在日本的灣生同學不窮啊!他們在台灣的同學也不可能窮啊!

日治時代灣生家庭都是統治階層,受過教育的人,戰後要回台很容易。尤其1960年代起,日本工資上漲,就將耗費人工的生產線或不夠自動化的機具移往東南亞,曾是日本殖民地的台灣,更是投資的第一選擇,就跟1990年代台商對中國的投資一樣。

由於工廠使用的機具,大多是日本淘汰的二手貨,台灣工商業極度依賴日本,有台灣經驗的日本家庭,尤其是會說一點台語的日本人,比會說國語的日本人更實用,在日本就被各大商社爭聘,全家派駐台灣很簡單的。

至於台灣本地的大小公司,對日本顧問更是奉若神明,灣生為什麼要苦等70年才回台?是經濟困窘?他們的同學為何不幫忙?1980年代我還在電腦公司與大同公司裡上班時,見識到的日本顧問,氣質與劇中男主角那種路倒遊民完全兩個樣,簡單說灣生就是有貴氣,即使窮,貴氣依舊。

現在身分懸疑、說詞反覆,問及個人經歷總以亞斯伯格症推託,當年還沒搞彎彎熱,尚以mika為名行走於台文界的代言人,對於她在媒體上所說,為何祖母灣生,父親卻是高雄人?前男友在東京騎機車死掉,跟現任男友要結婚等個人隱私問題,暫時擱置不理。

但若如她所說,奶奶在日本請得起管家,這就是超有錢的家庭了。10月17日她牽著男主角富永勝在台南造勢時,不經意仰頭大笑時,右上第一第二大臼齒竟是缺的,這會是日本上層社會女性的樣子嗎?她受訪時說什麼自己一幅畫三、五十萬,台灣畫壇誰有這種行情?去花蓮拍片要從台北搬幾百萬現金坐火車,因為花蓮沒花旗銀行,這不能轉帳嗎?

對於她說的台語罰5元,說日語罰10元,更是令我不解。我52年次,小時候學校裡是說台語罰1元,但那年代小朋友不可能會說日語(台語裡夾雜些日文單字是有的),到說台語罰5元的年代,比我要小10歲以上,學校裡怎麼可能還有小孩說日語?更離譜的是什麼學校會去罰日語?尤其《壹週刊》專訪裡這樣寫的:

「奶奶和她拜訪高雄岡山一啞巴農婦,南臺灣鄉間有優雅和服婦人現身,村民皆以為罕事,紛紛圍觀,老婦人以日語問啞巴農婦:『美紀,好久不見,好嗎? 』啞巴農婦竟開口以日語應答:『這些年,妳好嗎?一定很辛苦吧?』1949年,美紀雙親知道遣返日本必然艱辛,故把女兒嫁給佃農之子,非法居留的美紀為避免口音洩漏來歷,只得裝聾作啞45年。」

台灣民間並不仇日,我們北投這裡日本人一大堆,連白團的幾位老先生也都自由自在。日治時期台灣的戶政資料就很完備,怕女兒回日本很辛苦,所以就把她留在台灣,又留在台灣還怕被遣送所以裝啞巴,這段情節是在開玩笑嗎?

我以前文經社同事徐邦男先生(福島邦男),他媽媽就是日本人,住在桃園,不用隱瞞身分啊?愛愛寮的創辦人施乾醫師的夫人施照子女士,不也是日本人嗎?總統府資政廖了以的母親廖節(婚前原名佐藤節子),祖母田中春子,不也都是日本人嗎?台灣人家裡若討了日本婆,全家上下都會遷就她,在她面前講著生疏不流暢的日語。日本人不用裝啞巴,是台灣人要裝小學生。

台灣文史工作者大多跟我一樣,是些不通世務的宅男腐女,只能提醒同好們各自小心。我主要研究戒嚴史,相對於其他專攻日治史,尤其是研究過吉野村的前輩們,鍵盤小五郎說完要昏迷了,請鍵盤小蘭、鍵盤新一們趕快登場。套句《玫瑰捅屁眼》裡聖竹如說的:「讓我們繼續看...下...去...」

作者:管仁健(文史工作者)