與台灣作家的寫作風格不同,日本作家有其忠實紀錄和呈現生活細節的傳統技藝,而這項寫作傳統早在江戶晚期已顯現出來,進入明治維新時期更為鮮明,抑或說,這種技藝傳承隨著時間的推移已滲透進作家的文化基因裡,以致於我們在任何文學類別上,都能清楚地看到這種寫作技藝的光芒。

眾所周知,在日本,夏目漱石是極具代表性的國民作家,他寫過許多膾炙人口的作品,有眾多讀者的擁戴,是百年來叫好叫座的著名作家。他的作品多次被改編成電影和電視劇,更是文學教授們研究的對象,殫精竭慮在解析他筆下世界的各種隱喻,就此研究活動而言,漱石研究至今仍然是一門顯學,並決定著漱石肖像在讀者心中的地位。然而,我們身為讀者依然有其好處,那就是可以暫時擱置艱深的文學理論分析,以他的小說作為文本(方法),認識其生存的時代,並以當時的社會生活及物價指數做比較,為自己創造一個更自由的閱讀空間,從中得出屬於自我視窗的觀點。

當前熱搜:港媒披露劉世芳外甥涉中資爭議 內政部回應

民眾的生活場景

在夏目漱石的創作生涯中,《門》這部小說被歸類為前期愛情三部曲之一,最早於《朝日新聞》上連載(1910年3月至6月),翌年1月,由春陽堂結集出版。故事內容並不複雜,主要描寫野中宗助和阿米這對夫婦平凡的家居生活,以及家族間為典賣房產土地的糾紛,其間穿插內疚的往事(宗助背叛京都帝大的同學安井,因後來娶其同居女友阿米為妻),對於他們賃居山崖下的生活,季節景物的變化都有極為細緻的描寫。在第二章中,他這樣描寫主角的日常生活:宗助從駿河台站下了電車。他一下來就看到右邊玻璃窗裡擺著漂亮的西洋書籍。宗助站在窗前凝望了片刻,那些紅、藍和繪有圖案、花紋的書皮上,印著鮮艷的燙金文字。書名的含義他當然明白,但宗助並不想拿起來翻看裡面的內容。對此,他絲毫沒有這樣的好奇心。每當經過書店就想進去看看,一走進去就要買上幾本,這已經是宗助很久以前的生活習慣了。有一本叫做《History of Gambling》的,裝幀非常美觀,被擺在櫥窗的最中央。接著,宗助微笑著穿過熙來攘往的大街,就進入對面的鐘錶店看了看。幾只金錶的金鏈排列著,亮的顏色和款式引起了他的注目,但並沒有勾起他購買的慾望。不過,他卻逐一看了用絲線吊著的價格標簽,又和實物比較了一下。他為金錶的價格如此便宜而感到驚訝。

接下來,他描述宗助為了攢得一筆急需之用,將亡父的遺產(房屋土地)事宜,全部委由叔父處理,可是他認為叔父在賬目上不甚清楚。例如,叔父告訴他,家具只挑些有用的留下,不值錢的一概賣掉;另外,尚有五、六幅掛軸和十二、三件古董,若沒找到合適的買家,只會反遭損失。宗助同意叔父的說法,但旋即心想,將所有的物品折算在一起,他手頭剩下的現款大約有二千圓,其中一部分必須用來支付胞弟小六的學費。後來,叔父突然死去,宗助向嬸母詢問,叔父典賣房產以後,手裡得到多少錢?嬸母則辯解說,她已記不住確切金額,扣掉宗助那筆關鍵的借款,剩下的不是四千五百圓,就是四千三百圓。

當前熱搜:11億校產全捐國家 修平科大宣布停招 擬併國立暨南大學

父親的屏風

在這起不甚愉快的事情後,嬸母告訴宗助說,上次搬家的時候,有兩扇屏風忘在儲藏室裡,希望宗助把它帶回家去,還說這個物件價錢漲得很高。宗助很高興,於是,從儲藏室把東西搬出來,放在亮處一看,果真是自己熟悉的那扇屏風。夏目漱石這樣描繪這對屏風的構圖:下面密密麻麻地畫著胡枝子、桔梗、芒草、葛草和女蘿;上面是一輪銀色的圓月。在旁邊的空白處題寫著:「野徑月明女蘿開;這幅畫作是出自江戶晚期畫家鈴木元長之筆,另一幅則是為同時代酒井抱一的畫作。宗助審視著上面焦黑的銀粉,打量著被風吹得翻捲了的葛草葉子乾枯的顏色,再凝神盯著酒井抱一斗大的行書落款,不由地回想起父親在世的情景來。在阿米看來,雖說宗助已過慣了清苦的日子,但仍然不免有物質方面的需求。某日,阿米上街買東西,走進一家舊家具店,仔細打量了店內擺設,她發現店內高價品不多,便與老闆攀談了起來。最後,阿米向老闆表示,在她家裡有酒井抱一題畫的屏風,有否意願來家裡估價?

阿米原本以為,舊家具商老闆是否會派人來估價,不抱多大的希望,想不到老闆竟然親自來到了家裡,這讓阿米甚為驚訝。老闆立在那架屏風前面,摸了摸屏風的邊緣和背面,端詳了片刻,有些為難地向阿米說,這屏風只值六圓。阿米當然據理力爭,認為這屏風出自名家之作,應該更值錢才對,要老闆多提點價碼。不過老闆表示,他最多只能再添一圓,不能再多了。阿米認為,這是公公留下的屏風,絕不能低售賤賣,應該與宗助商量,而沒有答應老闆的開價,老闆先行離去了。宗助回到家以後,阿米向宗助說明事情的經過:她原先打算把這屏風賣個十圓,給宗助買一雙新鞋,另外,還足夠購買兩丈多的絲綢。宗助覺得阿米真是聰敏而機智的妻子,雖說變賣先父傳下來的屏風,拿去換新鞋和絲綢這兩樣東西,實在有些滑稽可笑,但仔細思量,也沒什麼不妥,便同意阿米的做法。他告訴阿米,賣就賣吧,屏風放在家裡也沒用處。不過,這幾日天氣已經變好了,用不著為他買新鞋。關於具體的金錢數字,在十三章中,同樣有詳細的描述,一個操著山梨縣口音的布料小販來到房東家裡兜售,房東知道宗助手頭不寬裕,但可能會買塊布料送給阿米。果真,宗助看中了一塊棉綢,房東便替宗助向布料商交涉,最後降到三圓成交。

細節的重要

在十四章中,有一段形似傳神的描寫:宗助看夠了這凋落斑駁的神社和荒僻冷寂的寺院。不過,他並沒有勇氣去回顧一下淡漠的歷史。他的精神沒有枯竭,致使他停留在恍惚的往昔而徘徊不前;宗助每年按照父親的吩咐,都要幫助家裡晾曬衣物和書籍,這也是他感興趣的一項工作。……他坐在冷風刺骨的倉庫門前的潮濕的石板上,珍惜似觀賞家中祖傳的《江戶名勝圖》和《江戶砂子》(江戶地志)等珍本。……有些時候,他又坐在客廳裡暖和的坐墊上,將女傭買來的樟腦分裝在小紙包裡,像醫生發藥似的那樣包好。這時候,宗助就會想起孩童時節來。他想起那香味濃郁的樟腦;想起熱得汗水淋漓的盛夏,想起炮絡灸(用淺底陶缽燃艾草置於頭部,以治療頭痛等疾病)和在藍天裡悠然飛旋的鷂鷹。不知不覺間,立秋時節已經到來。九月初,又刮風又下雨。空中飄浮著墨黑的雲層。這兩三天來,溫度時升時降不穩定。宗助又用麻繩捆好行李,準備回京都去。

更確切地說,當我們讀到夏目漱石在小說《門》的故事中,對於他們夫妻相處和生活開銷的情景寫得如此詳細,無不令人感到震撼,彷彿這就是夏目一家的家庭開支明細,在季節嬗遞和情景的描述,無不展現出寫實主義作家的卓越才能。就此意義而言,或許班雅明的自傳體作品《柏林童年》最開頭的內容:「對一座城市不熟,說明不了什麼。然而,在一座城市中迷失方向,就像在森林中迷失那樣,則與訓練有關。街巷名稱聽上去對於那位迷失者來說必須像林中乾枯嫩枝發出的聲響那樣清脆,市中心的小巷必須像峽谷那樣清楚地映現每日的時辰。」似乎能夠為夏目漱石在小說《門》中藉由小說人物之口所做的日記賬,以及情景交融的敘述做出相似的遙相呼應。

進一步地說,經典小說之所以抵住時間考驗,很大程度上,正是因其具體而微地呈現生活細節,透過這些細節的陳述,我們進入小說的虛構世界,才不致於感到陌生。當我們退出小說的故事舞台以後,重新回到柴、米、油、鹽、醬、醋的現實生活裡,才有嶄新的力量準備迎接生活中的細節,若說這麼做有什麼回報的話,那就是我們因此得以克服庸碌如常的重複。

作者邱振瑞簡介:作家、翻譯家,文化評論集《日影之舞》、《日晷之南》;小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

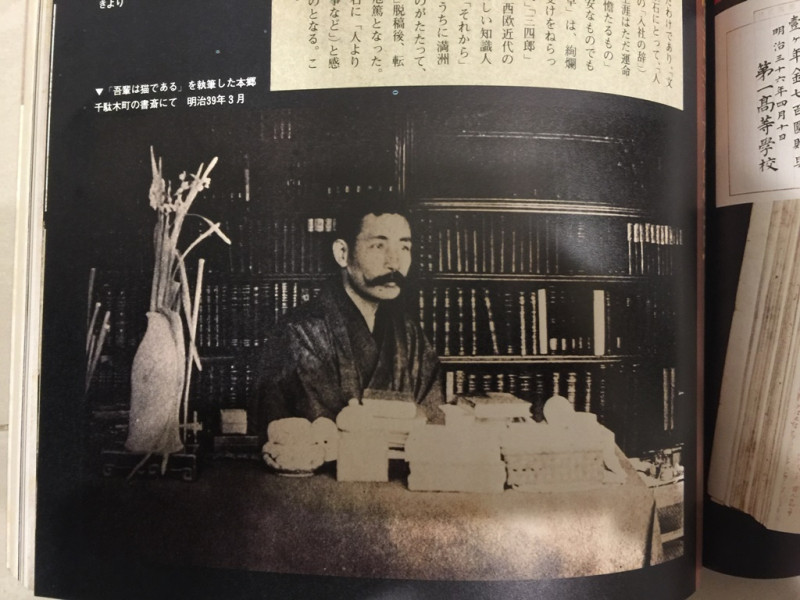

《夏目漱石全集》書影,邱振瑞翻攝。