台灣女藝人許瑋甯日前點讚一篇台灣人罵中國遊客的的網帖,遭到中國網友抵制,並被貼上“台獨”的標籤——既然連高雄新市長都説台獨是梅毒,台獨在中國就更是彌天大罪。

許瑋甯發現網上的攻擊一波波襲來,驚恐之下於清晨兩點在個人微博發表一篇道歉文表示,自己犯了一個奇蠢無比的錯誤,平時只是習慣看圖,不太細看文字,看圖就習慣性點贊。除了道歉之外,她還自稱祖籍在中國安徽,海峽兩岸都是一家人。

當前熱搜:伊朗遭空襲畫面震撼 楊植斗怒轟苗博雅:戰時還談正常上課?

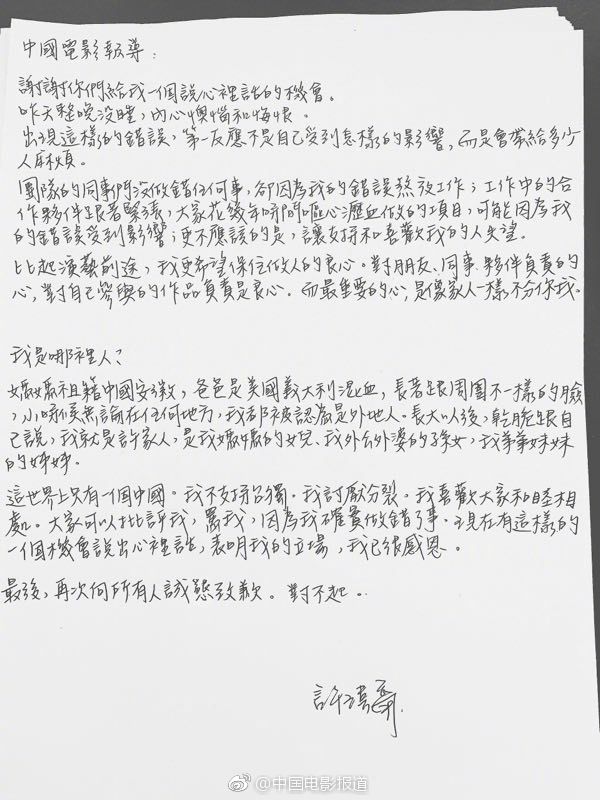

許瑋甯道歉後,中國網友卻不領情。眼見風暴未見停歇,許瑋甯再透過央視節目《中國電影報導》的官方微博再發表親筆手寫信加碼強調,“這世界上只有一個中國。不支持台獨、討厭分裂。喜歡大家和睦相處。大家可以批評我,罵我,因為我確實做錯了事。”許瑋甯文末再次向所有人致歉。

然而,許瑋甯的連番致歉換來的是:她下個月原本要到中國拍新戲《摩天大樓》,沒想到次日上午已經被換角。

這就是中共所要達成的結果:先讓你以為還有一線生機,可以破鏡重圓,遂“心甘情願”地鞠躬道歉、自我作賤。到了最後,卻宣佈將你掃地出門,再踏上一隻腳。要吃到“嗟來之食”,必須經受百般羞辱;而一旦你被扣上帽子、定義為敵人,無論你如何辯解、妥協、忍辱負重,從此以後你再也不可能被當作“自己人”看待,也不可能從“偉大祖國”分得一杯殘羹冷炙。許瑋甯不是被如此玩弄和羞辱的第一個港台藝人,也不會是最後一個。

全站首選:會晤習近平前先打伊朗 澳專家:川普暗藏精明的地緣政治戰略

最惡劣的極權主義政權,不僅消滅人的肉體,而且淩虐人的心靈,將公民降低到奴隸的地步——所謂奴隸,就是沒有自由和尊嚴的“非人”,既然你成了“非人”,就意味著黨國可以對你為所欲為。

重慶師範大學教授唐雲的檢討書

無獨有偶,重慶師範大學教授唐雲的遭遇與許瑋甯如出一轍。唐雲因為在課堂上批評時政,遭到特務學生舉報。一開始,院系領導找唐雲談話,用懷柔手段勸誘唐雲寫一份檢討書,以度過難關、保全教席。唐雲授課三十多年,捨不得離開講臺、離開學生(儘管被少數學生舉報,但多數學生仍然喜歡他的課,也傳簡訊給他表示聲援),於是唯心地寫了一份題為《授業無非情意起 為道豈可狷狂生》的檢討書。

唐雲才華橫溢,連檢討書也寫得文采飛揚,其中有幾句是這樣寫的:“我對課堂事件的深刻反省:身為文科教員,隔膜于國家大政方針,未有三個意識,不敏民族大夢。以己之昏昏然竟奢望教學之昭昭兮,上下古今,多有教訓!為此,吾已暗下決心,重整學風,研讀文本,多傾聽於學院同儕,繁就教于校方領導,謙兮卑兮,以老朽之微軀,行盛世之大道,據講臺而播核心價值,憑青燈以頌民族復興,所餘數年教職,有勞各方加強教育,以期不斷精進,善終吾業。”他以為,如此自我羞辱,就能唾面自乾、繼續授課。

誰知,官方的處罰早已作出,等唐雲的檢討書呈送上去之後,這把懸在他頭上的劍才掉了下來,他仍然被剝奪了教席。最終,唐雲憤怒地在社交媒體上作出了對檢討書的檢討:“此生最為恥辱的寫作!當所謂的課堂不當言論被舉報之後,學校通過學院領導,讓我寫一份檢討,並暗示可能因此而從輕發落!最後一次相信他們,也為了不再為難學校,便連夜寫此《認識》!但上交之後,沒有收到學校任何回饋……他們最終還是做出了嚴重的處罰決定!這文章以羞辱自己為能事,以期換來當權者的半點憐憫或者手下留情,是當今知識份子脊骨被打斷之明證!為警示後人,我不避自我再度羞辱,貼出文章,讓大家知道,任何和解的路徑其實早就堵死了,以自輕自賤的方式依然不可能獲得半點認同!”此時此刻,唐雲才明白李白詩句的含義:仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人!

詩人郭小川的自我檢討書

中共制度比納粹更邪惡的地方就在於此:它將貓捉老鼠的遊戲玩到爐火純青的地步,讓老鼠將貓當作主持正義的青天大老爺。唐雲的檢討書,跟前輩詩人郭小川的《檢討書》一脈相承——文革剛結束,郭小川就意外地去世了。近年來,郭小川的後人及文學史家將郭小川遺稿中的數十份不同時代的檢討書收集彙總,命名為《檢討書》,出版問世。編者感嘆説:“本書是郭小川在歷次政治運動中的檢討書的集合。這些文字赤裸了詩人的羞愧、屈辱、無奈、驚懼,不再豪情,不再明媚,不再妙曼。我們看到了另一個曾經的郭小川和他曾經的歲月。他從主動辯解,到違心承認,再到自我糟踐的過程。為了解脫過關,不得不一步步扭曲並放棄自己的人格立場。從這一過程中,可以清晰地看到,一個人的精神是怎樣在這種‘語言酷刑‘的拷訊下,一點一點被擊垮的。面對詩人郭小川的檢討書,——一個曾經給過我們無盡激情與夢想的戰士詩人郭小川的另類文字,你會感受到重壓下良知的沉重呻吟,混沌中真誠的無力掙扎,和思想暴力下人格被摧折時的嘎嘎作響,此時,你是否會認為,我們的民族大需要作一次文化大檢討了?!”

郭小川不愧為詩人,他的檢討書都寫得詩意盎然、“大詞”重疊、無限上綱:“一個被黨和群眾懷疑、被群眾看成敵人的人,是非常痛苦的,但我卻不去考慮自己犯了罪,或者自己有什麼問題還沒有交待清楚,更不去想這是階級鬥爭所需要,也不去想像我這樣的人的嚴重危害性,是為資本主義復辟製造輿論的罪人,是販賣資產階級的精神鴉片的販子,是反革命修正主義的吹鼓手……我的毒草《一個和八個》就建立在這種思想基礎之上,我原意就是要寫一個遭受到在我看來世界上痛苦最深的人,也就是受黨審查的人。要寫他在這種情況下表現堅強,也就是抵觸審查和對黨不滿的人。這就是我的靈魂大暴露。”數十年後,讀到這樣的自己往自己身上潑糞的文字,當作何感想?

文學史研究者邢小群評論説:“有人提出,這個前所未有的偉大時代為什麼沒有出現前所未有的大作家?通過郭小川這些違心的檢查交代,我們可以真切地體會到,中國的文學自下而上在什麼樣的氣候和土壤之中。這些屬於檔案一類的檢查,就像一面鏡子折射著那個讓普通人扭曲,也讓作家扭曲的時代。它們會有損於個人的聲譽嗎?不!正是它們能讓我們看到在一定歷史格局中,人的心靈和人格真實的一面。這不能不讓人反思,當時的體制,是一個能夠孕育大作家大文學的體制嗎?”

文革從來沒有離開中國。唐雲的檢討書和許瑋甯的道歉書,比郭小川文革時代的自我羞辱究竟“進步”了多少呢?中共的統治術至今沒有大的改變,它不需要將每一個人都關進防守嚴密的“古拉格群島”,它只需要讓每一個社會成員都自我貶抑、自我約束、自我監控,不是“他人是你的地域”,而是“你就是自己的地獄”。這樣,你就成了既不能說話也不能動,既沒有感情也沒有自尊的“木頭人”——在這個國度,只有“木頭人”才能每天裂著大嘴巴快快樂樂地生活。

許瑋甯手寫道歉信。 圖:翻攝自中國電影報導微博