因應備受關注的食品安全議題,中央研究院今(22)日發表「國家食品安全維護及環境毒物防治體系」建議書,呼籲政府增設「常設專案辦公室」,並建議政府發展國家級臨床毒物學中心,建立國人的毒理資料庫等。其中,中研院強調,台灣過敏人口眾多,應參考歐美,立法強制標示易過敏食物。

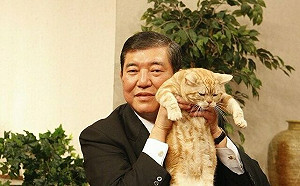

近年台灣食品安全問題事件層出不窮,包含塑化劑、三聚氰胺、順丁烯二酸、銅葉綠素等化學物質,皆引發民眾對於食品及健康的擔憂。中研院針對「環境毒物及食品安全研究與防治體系」的議題,由中研院士何英剛及周昌弘擔任召集人,共22名專家進行討論,已故的長庚毒物科醫師林杰樑也擔任討論委員之一。

建議書指出,食物過敏是台灣食物安全上尚未被注意到的一個環節,食物過敏據估計約影響5-10%的人口,過敏反應可從輕微到致死、從胃腸道的症狀到皮膚的蕁麻疹、血管性水腫、異位性皮膚炎、光敏感性皮膚炎等。而台灣工業化、現代化後過敏性疾病(包括鼻炎、皮膚炎、氣喘)的盛行率大增,一部分原因可能和食物來源、加工、添加物等有關。

美國自2004年開始,就強制標示8大容易引起過敏的食物,包括牛乳、雞蛋、花生、黃豆、小麥、堅果、有殼海產、魚等;2009年更要求業者不可用模稜兩可的標示欺騙民眾,需嚴格明確地執行。中研院建議,台灣也應考慮立法強制實施類似規定。

另外,建議書指出,由於許多毒性物質作用機制及其造成的健康效應仍未知,例如塑化劑,雖然已知主要為環境荷爾蒙作用機制,但長期暴露的慢性毒性作用,仍有許多不清楚之處。加上人種、基因、環境暴露量等差異,使得毒物性質在攝取後的吸收、代謝、排泄存在巨大的差異性,若沒有基礎研究及醫學實證資料,恐怕此類事件將一再造成民眾不安。

委員認為,衛生福利部目前委託外部辦理的「國家衛生研究院國家環境毒物研究中心」,應轉型成為國家級總體暴露風險評估及知識中心,專門發展訓練制度、解毒劑研發;政府也應建立緊急應變與預警機制、落實流行病學病因調查與健康效應評估,更重要的是,建立國人的毒理資料庫,完成相關的醫學研究。

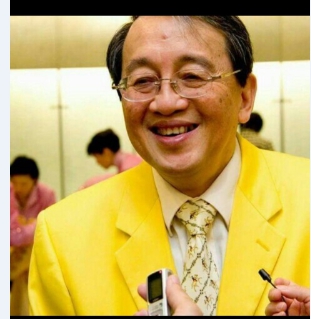

為了解決國內接連發生的食安事件,政府於2011年、2013年分別召開了2次全國食品安全會議,國家衛生研究院也成立國家環境毒物研究中心,承攬衛福部委託的相關計畫。不過,前衛生署管制藥品管理局局長、現任高雄醫學大學藥學院院長李志恒就在去年的會議中砲轟,早就有不少人提供專業意見,但政府卻遲未落實,只會一直開會。

而國家環境毒物研究中心自2012年5月成立以來,針對塑化劑、順丁烯二酸等化學物質雖然有進行實驗評估,但評估仍停留在初步階段,尚未調查到國人經暴露、攝取後對健康的影響,而其他大多數的計畫仍在持續中,還未產出結果。國內何時才會有嚴謹、可供參考的醫學研究可供民眾參考,恐怕還無法得知。