幾年前,一位駐台的韓國外交官跟我聯絡,希望能幫他安排拜訪台灣的慰安婦,讓我很感詫異。但我還是聯絡了相關團體,了解台籍慰安婦的實際狀況之後,我回覆他說,台灣與南韓慰安婦的情況不同,為了不對台籍慰安婦造成二度傷害,以及引發不必要的「反韓」、「反日」風潮,最好不要去碰觸這個敏感的議題。他後來接受我的建言,放棄了這個念頭。

我大約可以猜出他想探訪慰安婦的用意,很明顯是想要配合韓國政府的政策「做業績」邀功。台灣的慰安婦問題,與南韓截然不同;南韓很明顯是拿來當做「政治炒作」,把「反日」的民意炒作到成為國家政策的後盾;但是在台灣,不要說慰安婦的議題,連反日的操弄根本毫無市場。

現正最夯:謝金河談油價、資本市場 關鍵「誰控制荷姆茲海峽?」

我本人對南韓慰安婦議題向來保持距離,因為這是一個很複雜而且無法跟韓國友人「理性論辯」的問題,更別說台灣站在日韓之間的第三者地位,根本沒有任何立場可以加以論述。

坦白說,我本人就是「日韓世仇」的直接受害者。1982年我在延世大學史學科大學院主修韓國近代史,原本是希望以第三者又同為殖民地人民的立場與同理心來解析日韓的世仇。但是很不幸地,當年爆發了日本「歷史教科書歪曲事件」(延燒了15年之久),南韓媒體每天鋪天蓋地的批判日本,各報每天都以5、6個全版的版面,就不同的主題鉅細靡遺地深入報導,我的碩士論文幾乎俯拾即是。

在強烈的反日民族主義社會氛圍之下,我自認無法做到「公正客觀的第三者」來剖析韓日的世仇,於是,決定放棄繼續深造的念頭,選擇「中退」而束裝返台。直到2003年我應三民書局邀請執筆撰寫《韓國史》,才補償了我做為「歷史逃兵」的遺憾。

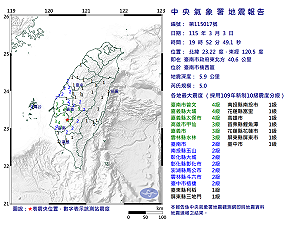

全站首選:快訊》19:52臺南市楠西區發生規模5.0有感地震 最大震度臺南市曾文、嘉義縣大埔、嘉義縣太保市4級

這本韓國史也因為韓流的風行而暢銷至今修訂4版。在第2版時,被一位日籍客座教授濱島敦俊發現,書中對日本在朝鮮的「土地調查事業」,是以南韓的觀點做了錯誤的論述。於是,我找來首爾大學經濟史教授李榮薰寫的《大韓民國故事》,才知道那是1955年韓國學者李在茂在論文中,杜撰日本在朝鮮的總督府利用調查事業,把全國農地的百分之四十強行佔領。李教授指責,這是歷史學者編造出來的故事,但是卻被後人一再引用而成為定論。

讀朴裕河的《帝國慰安婦》也可以發現同樣的脈絡:「挺身隊=慰安婦=少女」,錯誤的論述一再被引用而成為定論。韓國人在戰後為了修復民族自尊而篡改歷史,卻指責日本竄改歷史,只能用一句台灣俗語「龜笑鱉無尾」來形容。

慰安婦的議題,在終戰50年後的1990年代中期,才被韓國社會大肆炒作,而成為日韓外交關係的絆腳石,一個關鍵因素,就是韓方無視1965年朴正熙政府與日本簽訂「日韓協定」時,已經「包裹代收」了民間個人「請求權」。

韓國人這種無理要求,甚至不承認外交協定的法律效力的做法,台灣人站在第三者的立場看,就是韓國人的「善變性格」,在國際間普遍被認為「韓國人不講信用」的原因。對於慰安婦的賠償請求,韓國人顯然找錯了對象,他們應該尋求朴槿惠政府清算他父親所犯的錯誤,由韓國政府自己給予受害的慰安婦「國家賠償」才對,韓國的「挺對協」不做此圖,卻在國內外大肆張揚讓日本出醜,坦白說,確實是做過頭了。

說到韓國人「不講信用」,在亞洲的華人圈與日本,相信已經是大家的「共識」了。這幾年我在台灣巡迴演講「認識新韓國」時,常會被聽眾質問韓國人沒信用的問題,我都會舉一個例子來說明。全世界各國的銀行都在台灣開設分行,唯獨沒有一家韓國銀行,為什麼?因為「信用」是銀行的第一生命,沒有任何人會把錢存放在沒有信用的銀行。台灣的三家商業銀行:彰化、華南、第一等,都是「百年老店」,老店的品牌就是信用的保證,相信日本也一樣。

但是韓國的銀行卻一再地合併、改名,我在韓國留學的1980年代的許多銀行,現在都已經不見了,換成我聽都沒聽過的「國民」、「Woori」、「Hana」等銀行。「善變」又變化太快,是讓外國人不敢相信韓國人的主因。2009年我曾經替兩名某家韓國銀行的駐台先遣人員上課,分析「台灣人的韓國觀」,他們希望在台灣先有分行的據點之後,就能開拓中國大陸的龐大市場。但是,聽完我的分析之後,不久他們就從台灣撤退了。

跟延世大學中退一樣,這是我親身體驗的事例。再回到韓日世仇的問題,慰安婦問題真正的根源是日本帝國主義在朝鮮的殖民。如果要追溯歷史的話,當年的「日韓合併」是經過兩國正式簽署的條約,那是合法的行為。韓國人可以說當年法律知識不足而被迫簽署了不平等條約;但是到了半世紀以後的日韓協定,不能再用法律知識不足,來否定自己放棄的請求權吧?

這整個問題的關鍵在於朴正熙政權,他以一介少將軍人政變掌權後,沒有錢根本不可能搞政治,在需錢孔急的情況下,於是希望盡快促成日韓建交而得到日方的戰爭賠償,再加上顧慮北韓等因素,而放棄個人請求權(詳見書中),這是可以理解的,而且是韓國人自己的問題,沒有理由在50年之後為了「重塑敵國」,並激昂人民的愛國主義而一再升高慰安婦的抗爭。

我在1980年代初到韓國留學,當時是全斗煥政變掌權不久,同樣也是需錢孔急,日本於是再次成為南韓軍人獨裁政權的「提款機」,全斗煥派他的國務總理盧信永到日本談判借款,開口要一百億美元,把日本嚇壞了。當時借款的理由是「韓國在第一線防衛共產勢力對日本的威脅」,所以日本理所當然要分攤防禦費。後來以40億美元成交的這筆借款,有多少流入了貪婪的全斗煥私人口袋,是我一直很好奇的懸案。

所以建交時自己的政府放棄請求權,事隔50年之後再來窮追猛打,這不就是韓國人「不講信用」的證明嗎?

除了信用的問題,我想到45年來研究韓國問題與民族性的結論:韓國是一個「恨的民族」,而且是「沒有敵人就活不下去的民族」。前者是因為「錯誤的地理」(老天把它生在錯誤的地方),造成「悲劇的歷史」(被周邊列強欺凌)不斷循環,而形成「恨的民族性」;後者則是因為「恨」已深植人心,他們需要塑造一個「敵人」來解恨,並讓恨不斷升高,而成為國家與人民「上進的動力」。所以,由恨所激昂起來的民族主義,大多是非理性的,甚至是「盲信」與「盲從」所致。

對慰安婦的議題,我可以相信百分之九十以上的韓國人並不深入了解事實真相,就盲信「挺身隊=慰安婦=少女」,接著,在媒體與社運團體的鼓動下,開始「盲從」地反日。看到韓國人如此激烈的「愛國主義」,我個人覺得非常幼稚。

後來,大約在十多年前,「日韓中歷史共同研究委員會」的日本學者團(包括東京大的田中明彥教授、媒體人出身的早稻田大的重村智計教授等)來台北,與台灣的歷史學者座談,我以第三者立場說,南韓由政府與民間團體帶動的「反日」風潮,根本就是「國內用」的政治意圖,藉由反日來鼓吹民族主義團結民心。只見日本學者都瞪大了眼睛,對我的觀點感到意外與驚喜。

我從同為殖民地人民的立場看,戰後都已經過了50年、60年、70年,韓國人怎麼還繼續在反日,還在抗爭慰安婦問題呢?尤其在2015年,既是終戰70年也是日韓恢復邦交50年,卻是兩國關係因慰安婦問題陷入最低潮的時候。當我看到朴槿惠站在天安門跟習近平一起閱兵,我終於恍然大悟,原來慰安婦議題是可以跟中國找到交集,進一步「聯中反日」的絕佳好材。

很顯然,韓國政府的「事大主義」,讓它忘記了它是應該站在以美日安保為主軸的自由民主陣營才對,而不是為了市場而無條件地擁抱共產中國。所以後來當韓國政府接受了10億日圓的基金解決慰安婦問題,繼而同意美國部署薩德防禦系統,而讓中國暴跳如雷,等於讓原本「事大」而換來的情誼完全化為烏有。同時,韓國國內被慰安婦議題激化的盲目愛國主義,也無法接受這樣「虎頭蛇尾」的草草收場。

慰安婦議題會讓韓國人越炒越熱,跟首爾日本大使館前在2011年12月被設置「和平少女像」有絕對的關係(後來連釜山日本領事館前也被設置,而迫使日本召回大使與總領事表示抗議)。這個做法就像台灣人的「抬棺抗議」一樣,但台灣人抬棺通常只做一次。如果長期把棺木放在別人家的門口,這種激進的抗議方式,鄰居都會表示不滿。和平少女像掀起全南韓的高漲民族主義,任何外國人站在第三者的立場看,相信都會覺得實在「太過分」了。

從2016年10月爆發「燭光示威」反朴槿惠政權以來,韓國年輕世代站出來了,跟1987年6月抗爭的情況很像。不同的是,民主化時代的抗爭方式也變得更文明與和平了。跟1990年代末期開始的「前民主化時代」不同,在二十一世紀的民主化網路時代,情報的大量與快速傳播,任何謊言都無所遁形。由國家形塑的謊言也遲早會被拆穿。讀過朴裕河《帝國慰安婦》的新世代韓國人,即使再強大的社會壓力,也會讓他們覺醒。

民主化網路時代的新韓國人,更需要的是,透過追究真相、明察事理,重塑和平理性的「民族主義」,否則,跟周邊國家的衝突與對立,將會沒完沒了。

(圖:達志影像/美聯社資料照片。)

作者:朱立熙(「知韓文化協會」執行長)

(本文經作者同意轉載)